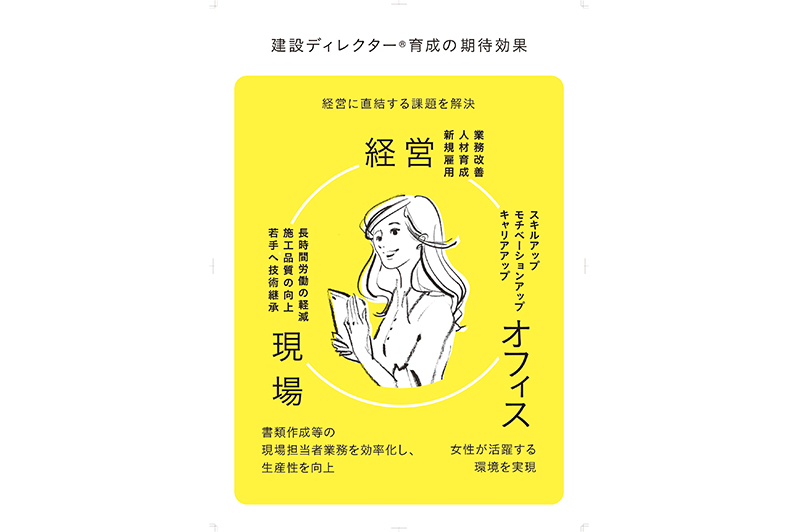

若手や女性が短期間で建設業の基本を学ぶ

京都サンダーの本業は、積算ソフトやICT導入支援などICT関連のコンサルティングだ。

そのかたわら、2017年1月から建設ディレクター育成のための育成講座を定期的に開講。2017年6月には受講修了の認定などを行う一般社団法人建設ディレクター協会(事務局=京都サンダー)を設立した。

参加者のうち、女性は約6割。意外に男性も多い。土木や電気など、公共工事を請け負う会社からの参加が多い傾向がある。

参加した建設会社の規模は幅広く、大小問わず共通の課題があることを物語っている。参加会社の経営者には、「このままではダメだ」という危機感を持った30〜40歳台の比較的若い経営者が多いという。

2018年からは、地元京都に加え、東京でも講座を開講するなど、建設ディレクターの普及を図っている。

カリキュラムは全8回の座学。「建設業マネジメント(建設ディレクターの役割、建設業の動向、情報管理など)」、「建設概論(建設業の社会的役割、工事の業務フローなど)」、「施工管理」、「CAD」、「積算演習」、「書類業務の基礎知識」、「会計の基礎知識」から成る。講師には、それぞれの実務経験があるプロが立つ。

講座では、キャリアカウンセラーの資格を持つ京都サンダー社員が参加者をサポート。本人や会社などにヒアリングを行い、本人のスキルを把握した上で、必要に応じて個別指導などを行っている。

建設ディレクターを「医療事務」のような職種にしたい

京都サンダーの新井恭子社長には、「建設ディレクターを医療事務のような職種にしたい」という思いがある。医療事務は女性に人気の職種。比較的簡単に資格を取得でき、近くに病院があれば、全国どこでも働ける。

建設ディレクターも同様だ。認定を受ければ、近くに建設会社があれば、全国どこでも働くことができる。そうなれば、建設業に縁のなかった女性が興味を持つようになる。建設業のイメージも変わる。そういうビジョンを描いている。

こうした取り組みが、建設業界での女性の新しい働き方を提案する新たなビジネスモデルとして評価された。京都サンダーは2019年2月、京都府などが主催する「京都女性起業家賞(アントレプレナー賞)」の知事賞最優秀賞を受賞したのだ。

プロジェクト始動から2年が経過。これまでに全国で130名以上の建設ディレクターを世に送り出している。今後は、労働当局への働きかけなども行っていく考えだ。

さらに、京都サンダーは現在、国土交通省のi-Construction推進コンソーシアムの一員として、「建設現場の生産性を飛躍的に向上するための革新的技術の導入・活用に関するプロジェクト」の土工工事に参画している。

この工事では、京都サンダーが持つコア技術を駆使し、現場に定点ビデオカメラを設置し、タイムラプス映像による遠隔モニタリングなどを行なっている。

新井社長には、この遠隔モニタリング技術などの京都サンダーが持つICT技術を「最終的には、建設ディレクターのツールとして活用できるものにしたい」という構想もある。

おうつくしい・・・・・・

良い取り組みですね、知りませんでしたね

建設・測量 生産性向上展2019で説明を聞いてました.

会社の規模にもよりますが、1名でも有能なディレクターがいたら、現場はずいぶん楽になりそうですね.

ぜひ頼みたい!

働き方改革の一助になりそう。

ブラックサンダーみたいで好きw

単純に1人体制から2人体制になる感じ?

予算が厳しいなか2人体制になることで残業は減るだろうし、非常に楽になりのは分かるが、その分給料が下がらんか不安

これは良い取り組み。

現在でも、某都発注の上水工事では、書類を担当してくれる外注業者が実際に居て、そこに依頼すると現場の人は施工管理と現場監督に集中できるのでかなり楽になるようです。

これを全ての業種に広げることができれば素晴らしいですね。

問題は、建設工事と一口で言っても多種多様な業種があり、まず建築か土木かで全然違います。例えば土木と言っても、土地造成・道路・河川・橋梁・港湾工事と多岐にわたり、その中の道路だけをとっても、舗装・街築・擁壁・法面保護・上水道管・下水道管・共同溝…と業種がたくさんあって、それぞれで書類の作り方や管理のポイントも異なります。

今のところは、それらの業種に精通した技術者にやってもらうわけですが、これだけの広い分野を「建設ディレクター」は、はたしてカバーしきれるものなのか?!・・・という疑問は残ります。

できるところからはじめるのが第一歩ですかね。

この資格をとるため受講完了してますが・・。私にとっては時間の無駄でした。講師のレベルが?です。

素直に二級土木施工の学科を勉強したほうが良いです。

参考イラストの女性が古くさい価値観を象徴している。

年配の男性に、小柄な女性が小首をかしげて「お話聞きます」みたいなシチュエーションを表現していてとても女性活躍を目指しいるように見えなかった。

書類作成は現場監督の仕事じゃない、というファジーな職域カテゴリーで建設ディレクターってやっていけるんでしょうか?今は建設BPOに委託すること多いですよ。