アパート・マンションを建築しにくい区 ワースト3

次に、「アパート・マンションを建築しにくい区」 ワースト3を発表します。

あくまで筆者個人の判断であり、多くの設計者の共通認識ではないことをあらかじめご了承願います。

第3位 中央区

銀座や築地、日本橋と名だたる東京の名所があり、東京のいや日本の中心地といっても過言ではない中央区をワースト3位にしました。

中央区には、「中央区市街地開発指導要綱」という条例があります。内容を見ると、ベスト3にランクインした文京区と非常に似ており、それほど複雑ではありません。

では、なぜワースト3位に選んだのかというと、中央区では区内の各地区で地区計画が定められているからです。

この地区計画は、細かい地区(番地ごと)に建築の規定を定めています。道路から離す、高さはどれくらいまでとするものの他にも、「住戸面積が〇〇平米以上の居室の面積の合計が全体の何分の一以上とする」という規制もあります。部屋数なら良いのですが、面積です。はっきりいって計算が面倒くさいです。

道路から建物を後退するさせることで建築する面積の限度(容積率)を引き上げる制度を設けているところもあるのですが、中央区では後退する幅と後退する面積で決められており、またしても計算が複雑です。

それに、中央区はいわゆる一等地ですから、限界まで建物を設計することを要求されます。その上で地区計画を読み解き、最大の計画を行うプレッシャーは半端ではありません。

また、中央区はオリンピック終了後の選手村跡地にできる「晴海FLAG」の影響で、明らかに過剰供給になる恐れがあります。それに伴い、より規定が厳しくなることも想定されます。

第2位 板橋区、足立区

埼玉県との境に位置する板橋区、茨城県と千葉県の境にある足立区を同率でワースト2位としました。

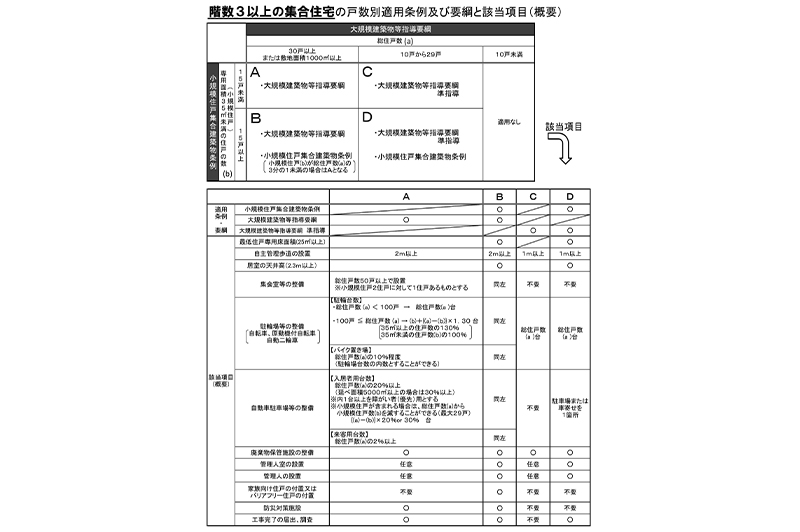

板橋区の規制には、「大規模建築物指導要綱」「大規模建築物指導要綱準指導」「小規模住宅住戸集合建築物条例」の3つがあり、この3つを以下の表のように組み合わせた4つの分類に指導内容が分けられています。

階数3以上の集合住宅の戸別適用条例及び要綱と該当項目(概要)(「集合住宅を計画される方へ」より抜粋) / 板橋区(http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/001/001180.html)

一応手引には早見表を作ってはくれてますが、そもそもわかりづらい。「こんなに細かく細分化する必要あるのか?」と思わず突っ込みたくなります。

足立区もワンルームマンションとマンションの他に、寮や寄宿舎に関しても規制を設けています。

寮や寄宿舎の規制は、スマートデイズと呼ばれる賃貸管理会社のシェアハウス「かぼちゃの馬車」が足立区に大量に乱立しており、その対策として急遽作られたものなんですね(不動産業界では足立区はかぼちゃ畑と呼ぶ人もいます)。

板橋区と足立区は、23区でありながら首都圏近郊の路線価であるため、土地を購入してアパートやシェアハウス、最近では民泊などを建築し、不動産運用するという動きが特に多かった地域でもあります。

そのため「安易なアパートを作らせず、行政できっちり管理できる」仕組みを作るため、あえて複雑にしているのかもしれません。

また、どちらの区も道路に面している部分は歩道として整備する様に定められています。

これは中心部と違って、道路が整備されていない土地に密集して建築されることによる周辺環境の悪化を防ごうとする役割もあると思います。

第1位 江戸川区

ワースト1位に選んだのは、江戸川を有し、下町情緒溢れる江戸川区です。

江戸川区は23区有数のベッドタウンであり、合計特殊出生率も23区で一番高い、まさに「子育てに適した街」なんですが、アパート・マンション建設に関してはなかなかの曲者です。

- とにかく手引が分厚い

まず、指導要綱の手引書が23区ダントツの77ページ。調べるのも億劫になるボリュームを誇ります。

細かく書いてあるという意味では助かるのですが、ここまで分厚いと流石に大変です。

- 駐車場設置義務とその緩和対応がややこしい

江戸川区には、他の行政区の指導と同様に駐車場の一定割合の設置義務があるのですが、同時に駐車場を計画地内の別の施設によって代替するというシステムが存在します。

簡単にいうと、駐車場の設置を何台か免除する代わりに、緑地だったり、自転車置き場だったりを設置することで代用できるというものです。

しかし、「駐車場分の面積と同じ面積で代替するもしくは面積を2倍にして代替する」というちょっと特殊な方法をとっており、より計画を複雑にしています。

さらに荷捌き用のスペースだったり、立体駐車場を設ける場合は別に退避スペースを設けたりとかなり要件が多いです(駐車時のスクランブルを避けるためなんですけどね)。

- 住戸計画義務がかなり厳しい

江戸川区で計画を複雑にし、かつ事業自体を難航させるものとして、住戸面積の計画基準があります。

江戸川区の場合、建主が個人名義の場合、いわゆるワンルームの部屋は29戸まで、それ以上は50平米以上、概ね2LK以上の大きさの部屋にしないといけません。

さらに、名義が法人名義の場合15戸まで、それ以上は平均して70平米以上としなければならない規定なのです。70平米というのは3LDKのまさしく家族向けの住戸であり、賃貸ではあまり見られません。分譲の場合でもかなり高額な部類に入ります。

そのため、たくさん部屋を計画しても、そもそもの需要も踏まえると、事業が成り立つか難しくなります。特に、分譲の場合は多くの部屋を販売することが事業性に繋がりますが、前述のように高額物件のため売り切るのはなかなか難しいものになります。

設計ではいいデザインもさることながら、事業性のある計画が要求されますので、本当に設計者泣かせの指導です。

マンションが建築しづらいからといって「悪い街」ではない

しかし、誤解しないでいただきたいのは、普段アパート・マンションの基本設計を行なっている私個人の見解であって全体の総意ではないこと、建築しづらいからといって「悪い街」「悪い自治体」ではないということです。

条例や指導が複雑になっている理由には、その場所の性質であったり、過去に乱開発が行われて指導自体をあえて複雑にせざるを得ないなど、事情も様々あります。

事実、江戸川区は教育や育児に関する制度やサービスは23区でもかなり高く、出生率も高いため、「子育てしやすい街」として評判です(一方で豪雨などで水害に見舞われやすい場所としても有名ですが)。

いずれにせよ、条例や指導要綱というのは、行政の人やそこに住む住民が「こういう街にしていきたい」と考え、試行錯誤して生まれた「知恵の結晶」です。

面倒臭いと思わず、その裏側にある思いを噛み締め、より良い建物を設計していきましょう。