「有期限建築」を社会ではじめて提唱

――商業施設の魅力は?

奥平 「人間生活の中で最も楽しく他人と出会うことができ、新たな知恵を得る空間であること」だと私は思っています。

アニヴェルセル表参道(東京)。1998年KAJIMA DESIGN賞受賞。華やかな道化師の居るような都心部のブライダル施設。裏路地につなぐパッサージュを作りそこをカフェ・ブライダルイベントに使う。

ただ、そんな商業施設も永久に残るものではありません。鹿島建設には「100年をつくる会社」というスローガンがありますが、100年の建築をつくり、持続するためには変革も必要です。

そこで、施設の耐用年数をあらかじめ想定し、その期間に見合った合理的な材料・工法で建設し、機能が終わったら解体する「有期限建築」という概念を社会ではじめて提唱しました。

――「有期限建築」とは、具体的にどのようなものですか?

奥平 従来の建築が固定の建築形態を作れば終了するのに対して、有期限建築は常に変化する状況に適応していこうとする発想です。

従来建築との建設過程を比較すると、例えば従来建築では「土を掘る→大地にアンカーする→基礎をつくる→躯体を立てる→仕上げをする→設備を作りこむ→家具を入れる→サインをつける→備品を入れる」が一般的な建設過程です。

これに対して「有期限建築」のプロセスは、

- PROGRAMING 何をすべきかを知る(何をいつまでどんな方法で)

- PLANNING(PROCESS DESIGNING) 最適な状況を作る

- SELECTING 予算の中で部材、建材を選ぶ

- METHODING 部材の組み合わせ方を作る

- ORDERING 発注する

- ARRANGING 整地する

- DELIVERING/TRONSPORTATION 部材を運ぶ

- ERECTION/CONSTRUCTION 組み立てる

- MAINTAINING メンテナンス方法(取り替えるシステムを提示する)

となります。

――実際に手掛けられた「有期限建築」の事例は?

奥平 劇団四季から「地方の劇場だと出しものが入りきらない。だから、移動できる劇場を建築したい」との提案がありました。そこで、私は三週間で建設し、一週間で撤去できる劇場を提案しました。これは私にとってエポックでしたね。

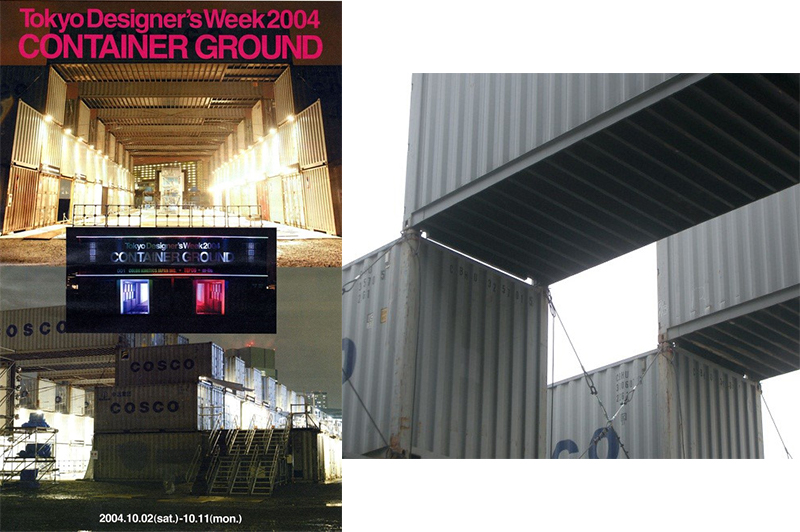

また、東京デザイナーズウイークではコンテナを4段積み上げ、仮設会場のパビリオンを作りました。会期中に台風が来てさすがに入場中止にしましたが、パビリオンは全く問題ありませんでした。

2004年 デザイナーズウウィークのオフィシャルマガジンのトップを飾る(左)。 ツイストロックのみにより12m離れた4段目の40フィートコンテナを繋いでいる(右)。

千日デパート火災を機に創設された「商業施設士」

――これまでのご経験を活かし、現在は(公社)商業施設技術団体連合会の副会長をつとめていますが、この団体の役割とは。

奥平 1972年5月、大変な悲劇をもたらした千日デパート火災が発生し、行政から商業施設の安全・安心を高めていかなければならないという指示が強まっていきました。

そこで、社団法人日本店舗設計家協会や社団法人日本ディスプレイ業団体連合会、日本マネキン商工組合など、関係する9団体が集まり、商業施設の総合的技術の確立とその普及、商業施設の企画、設計、監理に係る技術者の認定とその育成などを目的に、1973年に設立しました。火災の2年後の1974年には、「商業施設士」の資格制度を創設しています。

現在は14団体が参加しています。2019年4月からは(一社)日本ショッピングセンター協会も加わりました。今までは商業施設の作り手側の団体が中心でしたがいよいよ、運営側も加わることで、より団体としての厚みも増してきたと感じています

――商業施設士とはどのような資格ですか?

奥平 商業施設士は、商業施設の企画、設計、デザイン、監理などの知識及び技能に関して認定する制度です。主に、店舗設計を行うデザイナー、設計、コンサル事務所、ゼネコン、大手のディスプレイ業やコンサルタントに勤務している人が取得しています。

――商業施設士に求められるものは?

奥平 商業施設士に求められる商業施設に関わる知識と技術は次の5点です。

- 人の暮らしや社会と直結する商業施設の役割と原理、歴史などの知識

- 社会の姿と密接な関係を持つさまざまな商業の形態とそれを具現化する商業施設の業態計画技術

- 商品・顧客の流れ、規模など、商業施設の目的を具現化する施設計画・設計の技術

- 商業施設が立地する地域、まち、他用途との複合施設などを計画する施設計画の技術

- 商業施設を適切な時間と費用で実現させる施工、監理の技術

各業務分野によって、求められる能力は異なります。

いくら口を酸っぱくして重要な事を説いても下請けがアホだとどうしようもない。