都市計画法と都市再生特別措置法 改正の背景

国土交通省都市局都市計画課の小林侑課長補佐

政府は、都市再生法や公共交通活性化再生法に基づき、都市全体構造を俯瞰し、居住機能や医療・福祉・商業等の都市機能の誘導と、公共交通の改善と地域の輸送資源の総動員で持続可能な移動手段の確保・充実を推進する「多極ネットワーク型コンパクトシティ」を推進中だ。

国土交通省は、必要な機能の誘導・集約に向けた各市町村の取り組みを推進するため、立地適正化計画の作成・誘導施策の実施等を予算措置等で支援している。各市町村が作成している都市再生法に基づく立地適正化計画は、2020年7月31日時点で、542都市が具体的な取組みを行い、うち339都市が計画を作成・公表している。

「平成30年7月豪雨」では、西日本を中心に広域的かつ同時多発的に、河川の氾濫、がけ崩れなどが発生した。岡山県・倉敷市真備町では、浸水のおそれがある地域の宅地化が進んでいることが明らかになった。

また、コンパクトシティを推進する立地適正化計画に基づく居住誘導区域でも課題が生まれた。たとえば福島県・須賀川市では、「令和元年台風19号」の豪雨により、居住誘導区域内で浸水被害が発生した。「自然災害の激甚・頻発化を踏まえ、居住誘導区域に居住を誘導する以上、安全・防災の対策をしっかりと取っていく必要がある(小林課長補佐)」

これまでにも、がけ崩れ、出水、津波などの災害危険区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、津波災害特別警戒区域を「災害レッドゾーン」と定義し、これらの地域では住宅等の建築や開発行為等の規制がなされている。

また、浸水想定地域、土砂災害警戒区域、都市洪水想定区域、都市浸水想定区域、津波災害警戒区域、津波浸水想定区域を「災害イエローゾーン」と定義し、建築や開発行為等の規制はないものの、区域内の警戒避難体制の整備が求められている。

都市計画運用指針では、原則としてレッドゾーンについては、居住誘導区域の設定に含まない方針とし、イエローゾーンについても熟慮し、居住を誘導することが適当でないと判断された場合、原則として居住誘導区域に含めないとの考えを示している。なお、レッドゾーンについては、令和3年10月以降は居住誘導区域に含めないことが政令で規定されることとなっている。

現時点でも、レッドゾーンについては居住誘導区域内からほぼ除外されているが、イエローゾーンについては、約9割近くの242都市に浸水想定区域が含まれている現実がある(令和元年12月時点)。

頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」 / 国土交通省

特に、浸水被害は一度広がると広範囲に拡大する一方、河川沿いに形成している都市も数多くあり、浸水想定区域を一概に含めないという方針とするとまちづくりを成立しないという現実がある。

このような背景も踏まえつつ、頻発・激甚化する自然災害に対応するため、法改正がなされた。

都市計画法と都市再生措置法の改正内容

それでは、法改正の中身を見てみよう。

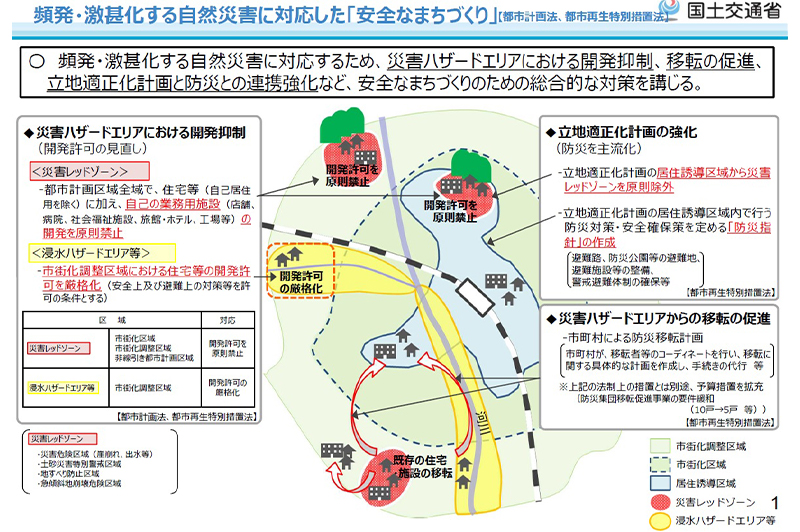

2020年6月に都市計画法と都市再生特別措置法が公布。防災の視点では、頻発・激甚化する自然災害に対応するため、「災害ハザードエリアの開発抑制」「移転の促進」「立地適正化計画の強化」の3点を中心に、安全なまちづくりのための総合的な対策を講じることになった。詳細は次の通りだ。

1.災害ハザードエリアの開発抑制(開発許可の見直し)

- 都市計画区域全域で、災害レッドゾーンについては、住宅等(自己居住用を除く)に加え、自己の業務施設(店舗、病院、社会福祉施設、旅館・ホテル、工場等)の開発を原則禁止。

- また、災害イエローゾーンに該当する浸水ハザードエリア等についても、安全上や避難上の対策許可を条件とし、市街地調整区域における住宅等の開発許可を厳格化する。

2.災害ハザードエリアからの移転の促進

- 市町村による防災移転支援計画(市町村が、移転者等のコーディネートを行い、移転に関する具体的な計画を策定し、手続きの代行等を実施)

※別途令和2年度の予算措置において、防災集団移転促進事業の要件緩和(対象要件を10戸から5戸に緩和し、災害が起こる前に高台等の災害リスクの低いエリアへの移転を促進)がなされている

3.立地適正化計画の強化(防災を主流化)

- 立地適正化計画の居住誘導区域から災害レッドゾーンを原則除外(都市計画運用指針に示していた考えを新たに政令に規定、令和3年10月施行)。

- 立地適正化計画の居住誘導区域で行う防災対策・安全確保策(避難路、防災公園の避難地、避難施設の整備、警戒避難体制の確保等)を定める「防災指針」を各市町村が作成。

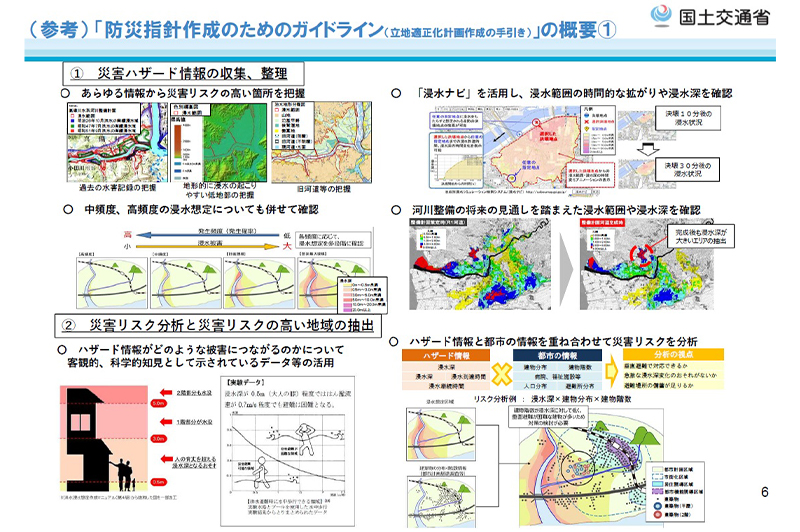

「防災指針」とは、防災の観点を取り入れたまちづくりを加速させるため、立地適正化計画の記載事項として、新たに居住誘導区域内の防災対策を記載するもの。指針作成にあたり、防災まちづくりの将来像や目標等を明確にし、ハード・ソフト両面からの安全確保対策を位置付けることが重要となる。

国交省都市局は、防災指針の作成を支援するガイドラインとして、「立地適正化計画作成の手引き」に関係する内容を盛り込み、9月29日に改訂した。各市町村においては災害リスク分析や課題への対応策について様々な観点が盛り込まれた同手引きの内容を踏まえ、実効性のある「防災指針」の作成を期待されている。

「手引きでは、イメージ図を用いながら、洪水、土砂災害等の災害リスクがある箇所と課題の抽出から、課題に対する取組方針設定、具体的な対応策の検討といった防災指針の作成における一連の考え方を示しており、手引きを活用し、災害上の課題をしっかりと抽出し、防災指針の検討を企図した内容になっています(小林課長補佐)」

「防災指針作成のためのガイドライン」の概要 / 国土交通省

国は、各市町村が作成した「防災指針」に位置づけられた避難路・避難場所の整備や、災害ハザードエリアにおける施設の移転などの防災・減災対策を財政面等から支援し、防災まちづくりの推進を図る。

「手引き等についてはウェブを活用し、全国の地方自治体に説明会を実施しました。先行モデル都市における防災指針検討の具体的な事例や、防災・減災の取組に活用できる支援制度などの情報発信・水平展開を行っており、各市町村が早期に防災指針を作成できるよう情報の充実に努めています(小林課長補佐)」