新型コロナが建設業の休廃業・解散を加速させる

ただし、民需に依存しているゼネコン、工務店などは苦しい局面が続く。そこで中小零細建設業、工務店などは廃業を検討し始めたところが出始めた。

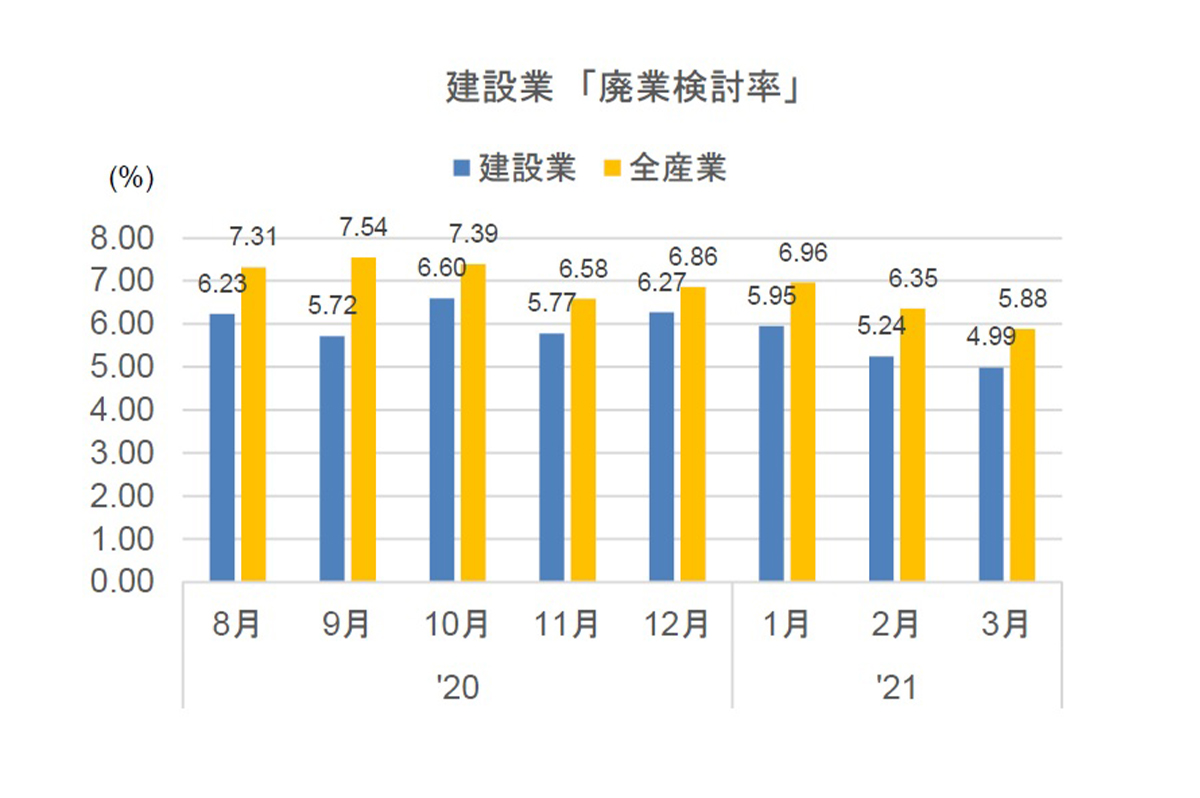

調査では2020年8月から廃業検討率をアンケートの設問に加えている。建設業で8月に廃業を検討する可能性が「ある」と回答したのは6.2%(1,316社中82社)。10月は最も高い6.6%(1,319 社中 87社)を記録している。

建設業「廃業検討率」

この数字について、永木さんは「全産業と比較して、建設業の廃業検討率は低いと感じられますが、社数の多い建設業は地域の経済の一翼を担い、サプライチェーンも形成していることから、廃業動向は地域経済への影響も大きいため、要注意です」と話す。

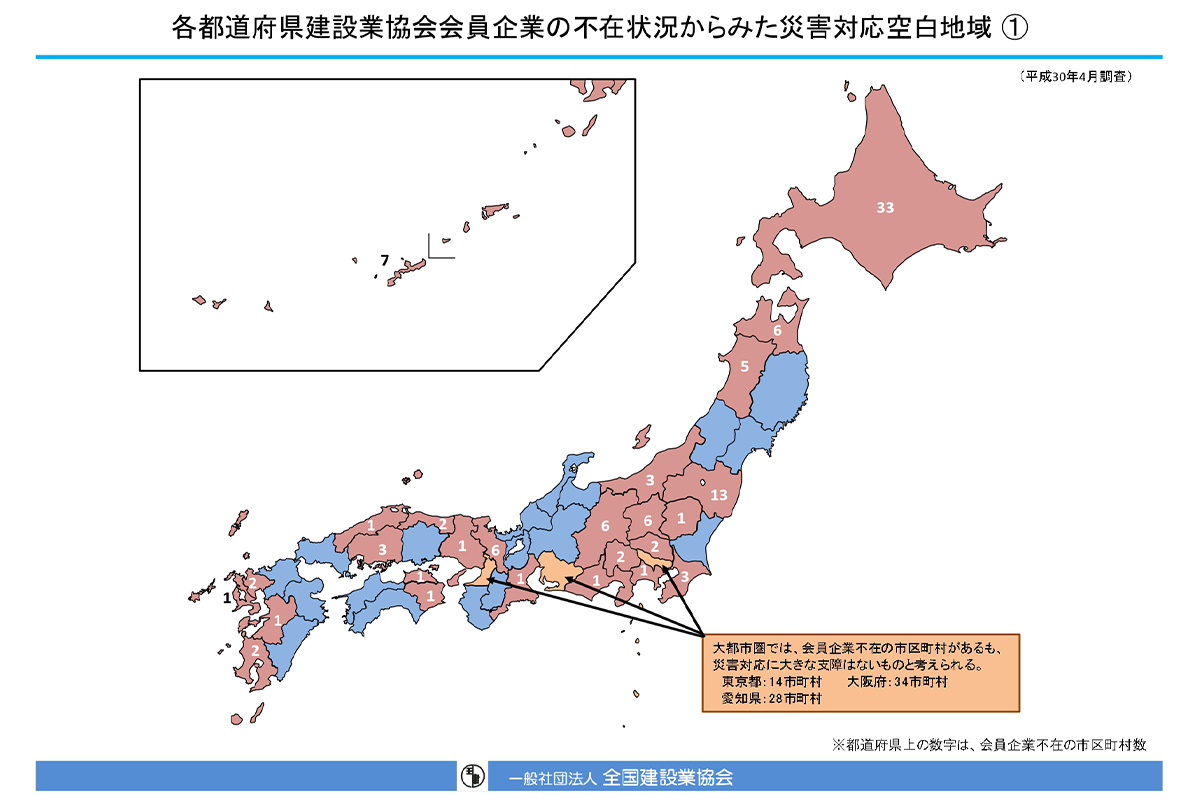

かねてから地域建設業は、地域の防災面で大きな役割を果たしているが、「休廃業、解散」が増加すれば災害対応区域に空白地域がますます拡大することになる。2018年4月に実施した全国建設業協会の「災害対応空白地域調査」によると、空白地域は全市区町村(1,714)の11%となる187市町村であることが分かった。災害対応の空白地域の拡大が、一層懸念されている状況にある。

災害対応空白地域の状況 / 出典:全国建設業協会

また、2021年1月の「2020年『休廃業・解散企業』動向調査」によると、全体で4万9,698件(前年比14.6%増)。うち、建設業は、8,211件(構成比16.5%、前年比16.8%増)となっており、大幅に増加した。2020年の企業倒産が、コロナ禍での政府や自治体、金融機関の資金繰り支援策が奏功し、7,773件(前年比7.2%減)と2年ぶりに減少したことを見れば対照的だ。

「元々、建設業界の廃業率は高いですが、経営者や従業員が高齢化し、かねてから廃業を検討していたところに、新型コロナウイルスの影響が長期化した中で、事業継続を諦めた構図が見て取れます」(永木さん)

休廃業・解散した企業の代表者の年齢別(判明分)では、70代が最も多く41.7%。高度成長時代に起業して、必死に働いてきたが、体力的にも限界を感じ、余力のあるうちに「休廃業、解散」を選択したケースが多いようだ。しかも、中小零細企業は社長=オーナーという構図も多く、廃業の決断は社長次第であるため、社長がやる気を失ったときに会社も壊死する。

元々、中小・零細建設業、工務店は、経済状況の良かった高度成長やバブル時代に起業し、それで波に乗ったケースも多い。しかし、新築戸建ても減少し、先行きの見えない中、休廃業する中小零細建設業や工務店も増えている。

必ずしもこれらすべてが赤字企業というわけではなく、休廃業、解散企業の約6割が黒字企業。2020年に後継者難で倒産したケースも建設業では85件(前年比70.0%増)あり、一部では「中小企業」の社長不足という声も聞こえる。

休廃業、解散の増加は従業員の雇用にも関わってきており、本来であればスムーズな事業継承やM&Aによるバトンタッチが望ましいが、建設業の場合、従業員全体の高齢化の問題もあり、すべてがスムーズにうまくいかない事情もある。