スーパーゼネコン5社の売上高も減収の見通し

それでは、売上や受注ではどのような影響を受けたか。

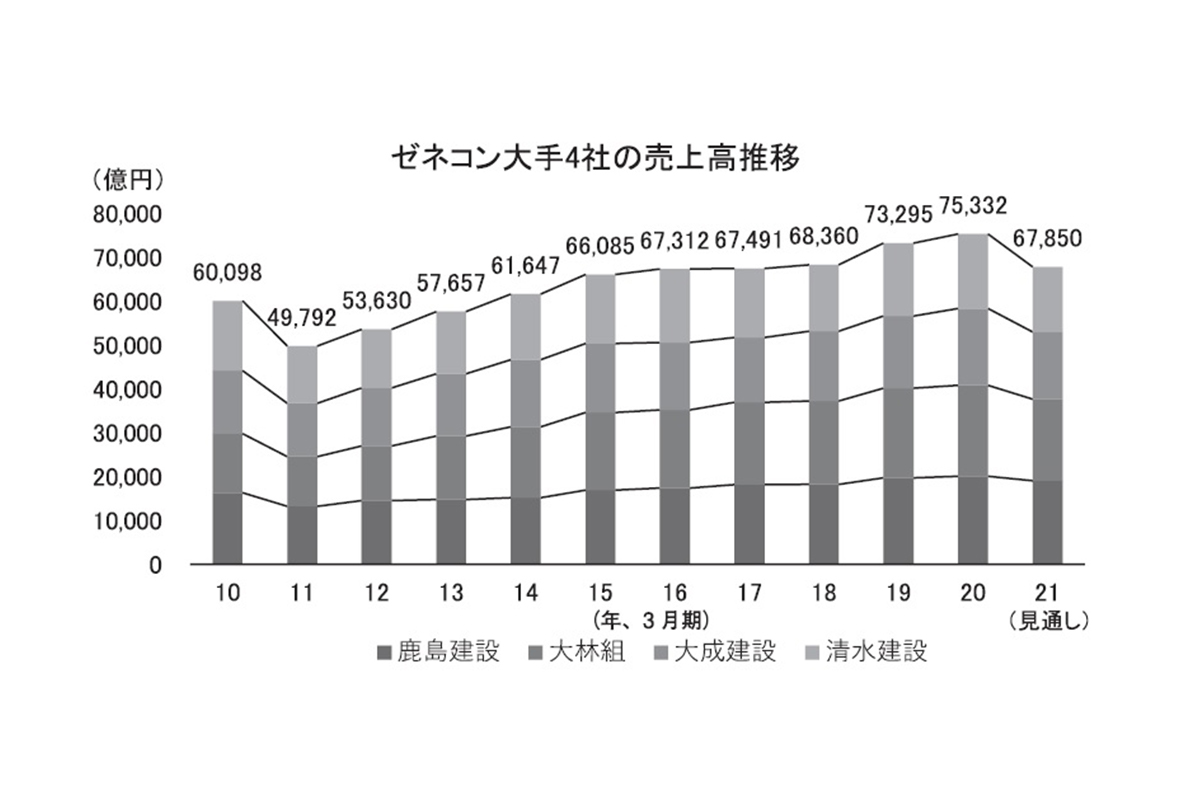

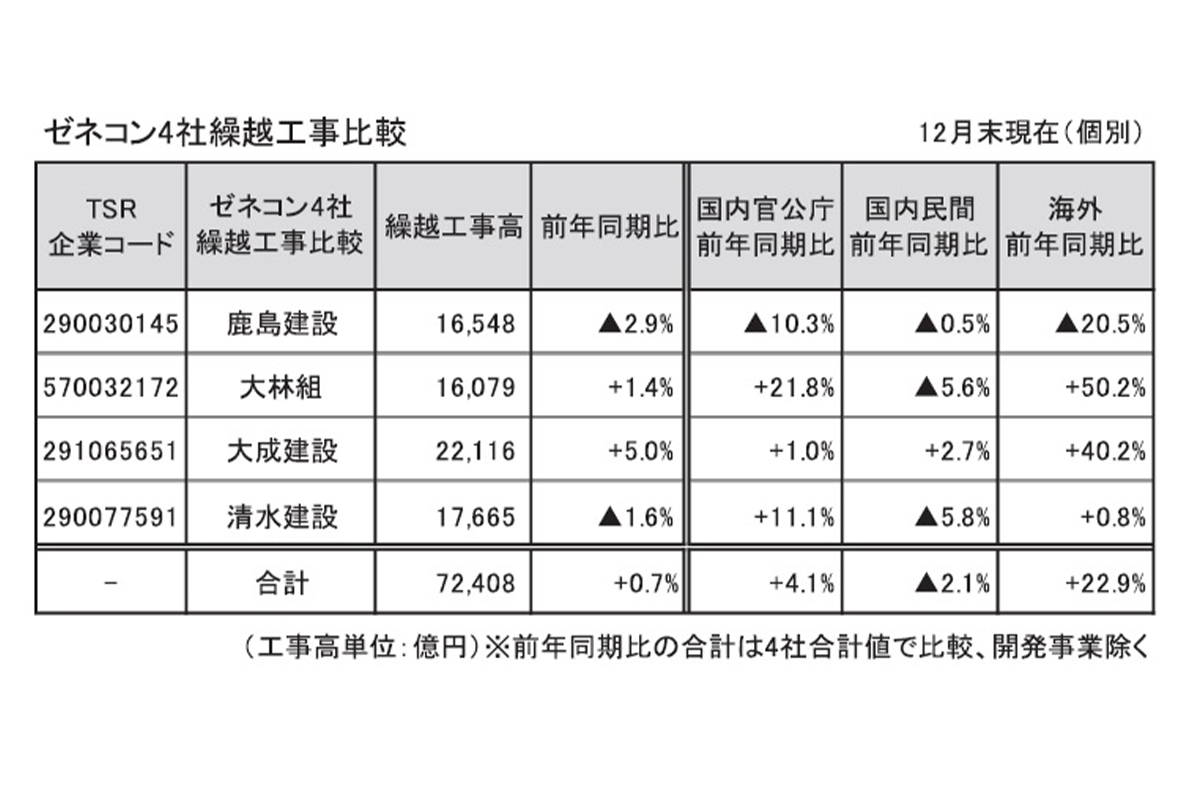

まず、スーパーゼネコン5社(鹿島、大成建設、大林組、清水建設、竹中工務店)は揃って減収の見通しだが、それでも公共工事に強いゼネコンは微減に留まったところもある。民需の落ち込みを公共工事が支えている構図だ。

その中で今、準大手や中堅ゼネコンでささやかれていることが一つある。本来、中堅ゼネコンが受注する工事を、準大手が食い込み、準大手が受注する工事をスーパーゼネコンが受注しているというものだ。工事自体減少しているため、パイを食い合う状態にあるわけだ。

ゼネコン大手4社の売上高推移

ゼネコン4社繰越工事比較

この流れについて、永木さんは「ゼネコンには、民間の投資停滞を懸念しているところもあります。コロナ禍の長期化で、積極的な再開発を推進する動きは鈍化するかもしれません。」と見ている。

こうした民需の減少の観測により、公共工事の取り合いもすでに始まっており、建設業界の受注動向は今後かなり不透明だ。

約7割の建設業者で、売上減が1年続いている

また、前年の同じ月と比べて売上高が減少した「減収企業率」にも注目したい。緊急事態宣言下の2020年5月が最も深刻で、「減収企業率」は84.6%の建設業者(756 社中640社)に達した。直近の2021年2月でも73.8%(474社中、350社)で、未だ7割以上の企業が前年を割り込んでいる。つまり、約7割の建設業者で売上減が1年続いており、経営体力の疲弊も予想される。

「建設業以外の市況が悪化していく中で、民間の建設投資への意欲が減退しました。そこで工事計画の延期が発表され、受注や工事着手が遅れ、ゼネコンも当初予想から売上・受注高が後退し、影響が広がりました。新型コロナウイルスの収束も見通せない中、影響が長期化する可能性もあります」(永木さん)

小泉政権から民主党政権にかけて、建設業界は長い氷河期に入り、公共も民需も冷え込んだことで、激しい仕事の取り合いとなり、ダンピングが横行した時期があった。ある準大手ゼネコンの首脳は「(コロナ禍による)ダンピングの再来は業界的にも好ましくない」とした上で、「やはり、選別して工事を受注する姿勢は保ちたい。それには川上からの提案力を施主に示すことが重要だ」と語る。

この時期は建設業界では多くの職人が退場し、中小・零細企業も廃業した。新型コロナウイルスの影響が長引けば、工事計画のさらなる延長も考えられる。こうした流れに備え、スーパーゼネコンから準大手、中堅、中小に至るまで、受注提案力を磨いているのが実情だ。

また、幸いなことに公共工事に恵まれているのが前回の氷河期と異なる点だ。国は「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」に引き続き、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」を閣議決定。5か年の事業規模は約15兆円程度に上り、うち国土交通省は9兆4000億円程度を活用し、重点的・集中的に53の対策を講じる。そのため、地方建設業で公共工事を中心としている事業者はかなり潤うだろう。

加えて、先日の土木学会の声明にもあった通り、”流域治水”も大きなプロジェクトとなる。国土交通省は、全国109の一級水系と12の二級水系で策定された「流域治水プロジェクト」の内容を一斉公表したが、一級水系全体の事業規模は約17兆円だ。

さらに、新たなシーズとして”脱炭素”も浮上している。あるマリコン大手は「洋上風力発電はブルーオーシャン。惜しみない投資をしつつ、戦略的に他社との差別化を図る」と意欲を示した。特に、菅義偉首相は2020年10月26日の臨時国会で、「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言し、現在、全閣僚が一丸となり、成長戦略会議等での議論も重ねていることで、各ゼネコンの洋上風力発電の事業強化の後押しにもなっている。