増加が予測される木造の中高層建築

建築部門の2022年の主役は木造だろう。

現在、高層ビルや公共施設でも木造建築が増えている。すでに、国も「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」を昨年10月1日に施行し、木材利用を促進する対象をこれまでの公共建築物から民間建築物にまで拡大した。

法施行と同時に、「建築物木材利用促進協定制度」を制定した。内容は、建築主や建築物に関係する事業者・団体が建築物の木材利用促進に関する構想を実現できるよう、国や地方自治体と協定を締結できる制度だ。その第一号が国土交通省と公益社団法人日本建築士会連合会が「木造建築物の設計・施工に係る人材育成等に関する建築物木材利用促進協定」を締結した。

今後、増加していくと予測される木造の中高層建築の今を追った。

なぜ今、木造建築がフォーカスされているのか

木造建築は、「木のぬくもり」という点からかねてより注目をされてきたが、大きなトピックスは政府が「2050年のカーボンニュートラル」をめざすことを表明したことが大きい。全産業にわたり、脱炭素を進めることになった。そこで、二酸化炭素を吸収、蓄積する木材の利用をさらに促進する必要がある。

その中で、民間企業の木造の技術開発に注目が集められている。2021年12月には一般社団法人ウッドデザイン協会も設立され、会長には建築家の隈研吾氏が就任。ゼネコンからは株式会社竹中工務店、ハウスメーカーからは住友林業株式会社が参加している。

民間企業の詳細な動向は後述するが、いずれにしても、世界的な世論の高まりを受けて、自然や国産材等の自然資源を最大限に活かす視点が重要視されている。SDGs(持続可能な開発目標)の一環としても、木造建築の技術開発に取り組んでいる事業者はゼネコンやハウスメーカー、地域工務店など多数おり、2022年もこの流れは進んでいくことは確実であることは念頭に置くべき動向と言える。

官民連携で進む木造利用の促進

それでは、国はどのような取り組みを行っているのか、改めて俯瞰しよう。

「建築物木材利用促進協定制度」の第一号は、国土交通省と日本建築士会連合会との締結であった。同連合会の構想によると、木造建築物の設計・施工の人材育成や普及促進で連携し、木材利用の促進に貢献する。中大規模木造設計セミナーの開催、「木の建築賞」等の表彰制度を全国7ブロックで巡回実施し、川上から川下まで連携した木造建築技術者の育成を行う。このほか、都道府県各建築士会と地方自治体との協定の働きかけも実施、セミナーについては、2024年度までに全国で1,000人以上の受講をめざす。

一方、国は同連合会の構想達成に向けて、講師の派遣、取組みの周知・広報に関する協力、自治体との協定締結等の連携促進についての支援等を行う。有効期限は2025年3月31日までで対象は全国だ。狙いとしては木造建築に強い建築士人材を育てていく。

こうした動きもあり、木造について知識を蓄えた建築士から、木造建築へのさまざまな提案がなされるものと予想される。国としても同制度を活用し、多くの団体との木材利用促進の締結を果たし、官民連携で行っていく方針だ。

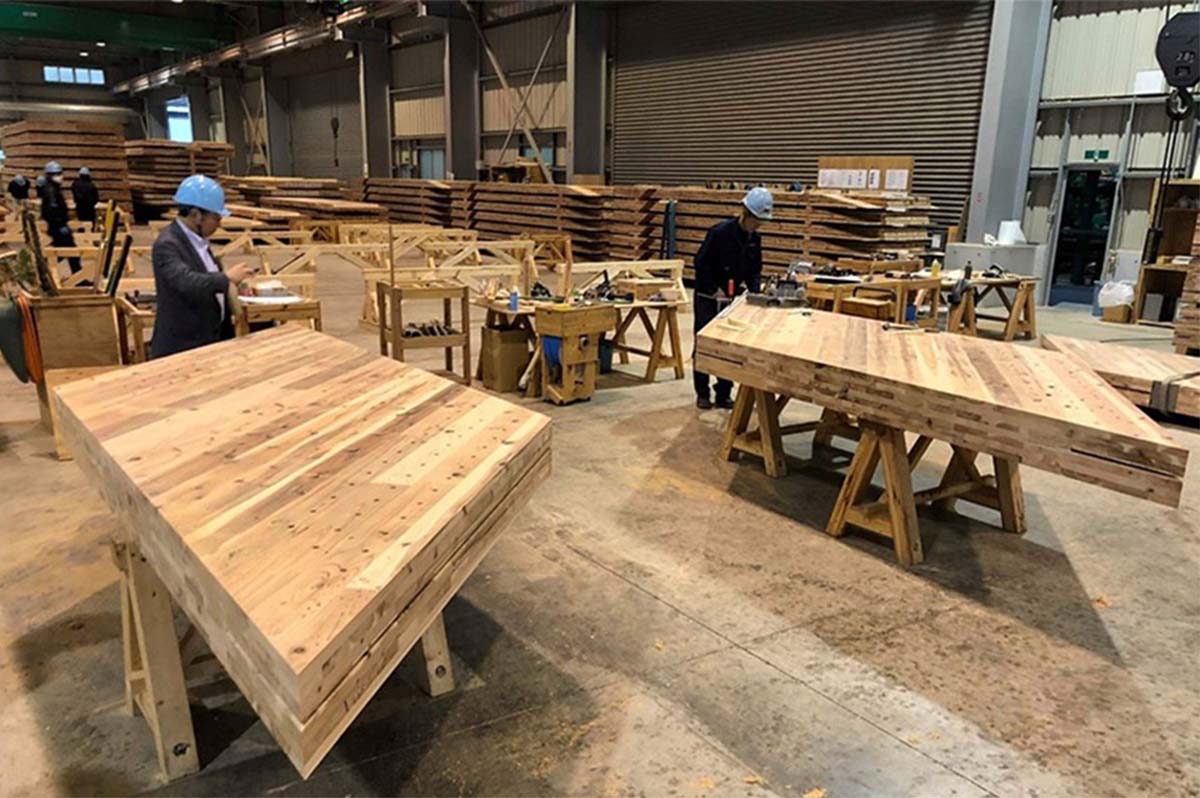

木造の技術開発ではさまざまなものがあるが、特に注目されているのがCLT(直交集成板)だ。構造は単純で、ひき板(ラミナ)を並べた後、繊維方向が直交するように積層接着した木質系材料。最近では、中層建築物の共同住宅、高齢者福祉施設の居住部分、ホテルの客室等に導入されている。最近では、CLTとRC造のハイブリッド建築により、さらなる高層化をめざす動きもある。

直交集成板・CLTの利用拡大に期待が集まる

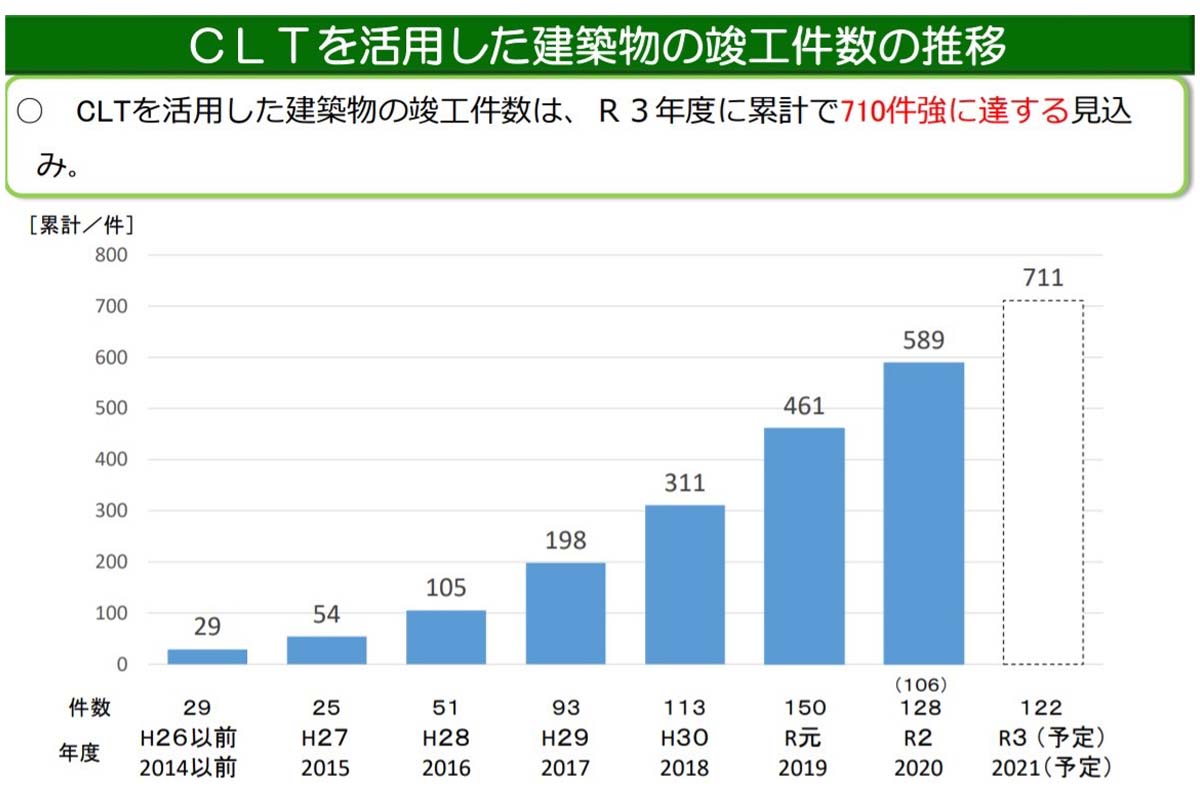

国もCLTの利用促進を進めていく方針だ。政府の「CLT活用促進に関する関係省庁連絡会議」では国土交通省や、林野庁の支援取組み状況も報告された。同会議の資料によると、CLTの活用は年々上昇傾向にあり、竣工件数は、2021年度に累計で710件強に達する見込みだという。

CLTを活用した建築物の竣工件数の推移 / 内閣府

近年の中規模建築でも「銀座8丁目計画」(ヒューリック)、「東洋木のまちプロジェクト」(東洋ハウジング)「大和ビル」(大和興業)、「ザ ロイヤルパーク キャンバス 札幌大通公園」(三菱地所)、「GREENable HIRUZEN)」(三菱地所、岡山県真庭市、隈研吾建築都市設計事務所)などがあり、デベロッパーの取り組みなどが注目された。