課題はコストと流通にある

政府や民間企業でも木材利用の機運が高まっている中でも、課題も多い。特に、2021年は「ウッドショック」があり、同時に建材が高騰化し、材料全般がインフレ化している。建材メーカーの中でも、現在の情勢に耐え切れず、値上げを公表した企業もある。

そこでCLT材はRC造やS造と比較すると、コスト的には不利であり、耐火関連の法規制の関係もあり、事業者側はCLTの採用に戸惑いの声も聞こえる。つまり、耐火時間を定めた建築基準法施行令では15階以上は、3時間の耐火性能を求めている点も高層化が進まない理由の一つと指摘する声もある。

政府は一気呵成として建築の木造化を進めたい意向だが、コスト高騰をめぐり、事業者、利用者、投資家という不動産業界の三者の間では、CLT採用に向けてそれぞれ思惑があるのが実情だ。例えば、投資家サイドから考えれば、不動産投資では短期間で収益を上げたいところだが、物件がコスト高になればそれが実現できないということになるからだ。しかし、一方、利用者サイドから見ると、「木のぬくもりは何事にも代えがたい」という声もあり、さまざまだ

実際、CLTの耐久性は、RC造と同等と言われつつも、木造の減価償却資産の耐用年数は、RC造やSRC造と比較すると、半数以下になっており、これが金融機関からの資金調達に課題があるのが実情のようだ。

それでも政府は積極的に木造建築を推進

上記のように課題も多いが、それでも政府としては、木材の利用促進に注力する方針に変更はない。

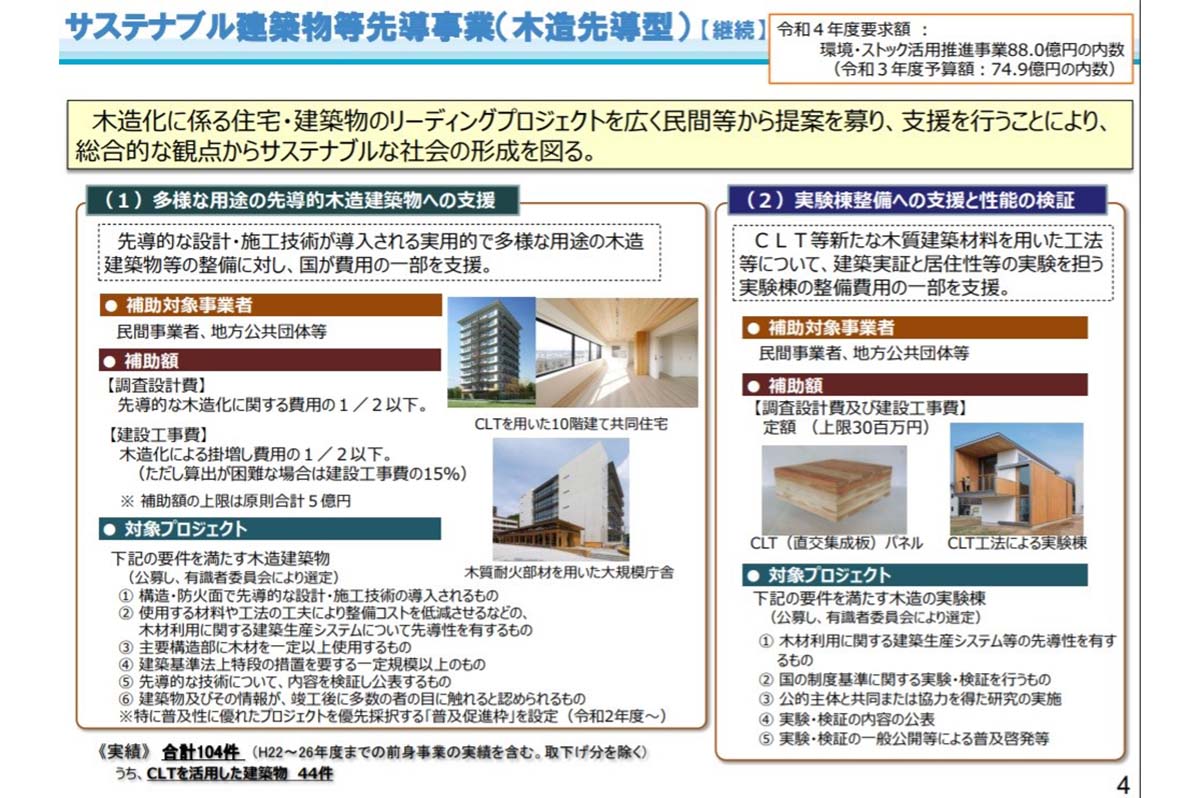

2022年度のCLT関連予算概算要求にはさまざまなメニューがある。たとえば、林野庁は都市部でもCLT等の木材需要の拡大を図るため、CLT製造事業者と設計・施工者等の連携によるモデル的な建築実証や土木分野への利用等に関する技術開発への支援を、また、国土交通省はカーボンニュートラルの実現に向け、炭素貯蔵効果が期待できる木造の中高層住宅・非住宅建築物を対象とする優良なプロジェクトへの支援をそれぞれ盛り込んだ。

サステナブル建築物等船頭事業(木造先導型) / 国土交通省

さらに、林野庁では、地域材利用のモデルとなるような公共建築物の木造化・内装木質化に対し支援することも要求している。対象は、教育・学習施設関係、医療・社会福祉施設や、観光・産業振興関係などの各施設が上がっている。そのため、今後、民間施設に加えて、公共施設でも、CLT材が導入されるケースが数多く見られそうだ。

これから政府としてはCLTの設計者と施工者の担い手を積極的に増やす方針であり、また、CLT単独で建築工事を実施するよりも、RC造等とのハイブリッド建築を実施するケースが増加してくることは予想される。

これから設計者や施工者は、CLTを軸としたハイブリッド建築についての知識や技術を吸収していくことがカギになるだろう。