魚群探知機のソナーを洗掘調査に活用

――話は大きく変わりますが、魚群探知機を点検に取り入れはじめたと聞きました。

和田会長 そうなんですよ。洗掘調査を安くできないかなと、手法を探っていくと、魚群探知機のソナーがいいな、と。このソナーの活用は以前に国総研でも研究していたらしいです。

近年、豪雨災害などの影響で橋梁が流されることが増えてきているということがあって、洗掘調査の需要があるんです。まずは現状を把握したいということかと思います。

流れがあまりないところでは、人がジャブジャブと川に入っていって、棒を立てればいいんでしょうけれど、流れがきついところでは危ないですよね。それで、水中ドローンを使った洗掘調査が実証されていますが、ソナーの場合は何がいいかっていうと、圧倒的に安いんです。

ソナーで洗掘調査をすると、河床の断面や橋脚が写されます。今回使用しているソナーは水に浸けると一瞬で断面を記録することができるものです。ソナーの性質上、使用条件はありまして、障害物などがあれば、音波が跳ね返ってしまい、その奥の断面を確認することはできません。 水深が浅いと、音波が縦ではなく水平に近い角度で飛びますので、障害物の影響を受けやすいです。何カ所か使って検証をしていますが、それ以外はあまり条件はないのではないかと思っています。

ぶら下がる、そして点検や補修もする…多重ノウハウ持つ専門職育成に注力

――最後に、社員のキャリア形成について、会社がどのようにサポートしていますか? 特殊高所技術はパッと見でも、安全かつ自在に構造物にぶら下がって移動するノウハウ、構造物を点検するノウハウ、場合によっては補修もするノウハウ等々、多重にノウハウが必要ですよね。加えて、橋梁だけでなく、風車も、国内だけでなく国外もとなってくると、非常に多くのノウハウを身につけた専門性の高い職種と感じます。社員の育成やキャリア形成などは、どのようになさっていますか?

和田会長 特殊高所技術は、高強度のロープやハーネスなどの特殊機材を技術者自身が用いることにより、重機や仮設足場を用いることなく、一般的に近接が困難とされる場所へ、安全に到達し、点検や調査、補修などの各種作業が可能となる技術です。主に橋梁点検や風力発電の風車、水力発電のダムサイトの点検などで重宝されています。

橋梁点検については、過去には、国土交通省の新技術情報提供システム(NETIS)にて「VE 活用促進技術」に認定、特に安全性の評価では従来技術(仮設足場など)よりも優位であると評価をいただいています。掲載から10年が経ち、2019年3月末をもって掲載期間が終了しました。当初は新技術だったものが、近接困難箇所におけるスタンダードとなりました。

また、日本海事協会の認証制度「IE=イノベーションエンドースメント」において、ロープ高所作業技術では本邦初となるIEプロダクト&ソリューション認証を昨年11月に取得しました。この認証は、洋上風力発電設備のほか、各種メンテナンスシーンにおいて有用とされる技術認証です。

求職時に既に経験者であるということが、基本的にはありません。もちろん、土木や風力発電など、当社が実施している業務に何らかの形で携わっていた者もおりますが、全くの未経験であっても、かなりの時間をかけて教育を行うようにしています。

近接が困難とされる場所へ、安全に到達するノウハウについては、(一社)特殊高所技術協会が講習で教え、受講者に習得させています。協会では認定資格として1級技術者、2級技術者、3級技術者を設けています。3級は特殊高所技術による作業を計画する能力を身につけた技術者、2級および1級は実際に現地で点検なり補修なりにあたる技術者です。2級を取得後、特殊高所技術を活用した業務に1,000時間以上就業すると、1級の受験資格が付与されます。2級および1級は資格更新講習として、ロープ高所作業中において、技術者が不測の事態に陥った際、常に適切かつ安全な救助活動が実践できるよう「オンロープレスキュー訓練」を定期的に実施しています。認定者は現在3級が94人、2級が50人、1級が70人です。ODAなどで海外の方にも講習をしていまして、海外認定者は7人です。

本社に常設する訓練設備での訓練。講習の際だけでなく日常の作業の確認などでも重宝している

3級は1日(8時間)の座学・実技講習で特殊高所技術を理解し、作業を計画する能力を身につけます。2級は座学・実技講習を通し、96時間(12日間)で特殊高所技術の基本動作、レスキュー技術を修得します。1級は先ほどお話ししました2級取得後の1,000時間以上の特殊高所技術の就業を経て、より高度な理解と応用力を養成するもので、座学・実技講習を48時間(6日間)行い、最後に検定試験を経て取得となります。研修施設は実技の訓練施設も含め特殊高所技術の本社に常設していますから、講習時以外でも、作業の確認などにおいても日々活用できます。

次に、点検や補修についての、各種基準類やマニュアルの習得、補修などの技能については特殊高所技術の習得も含めて半年程度の研修期間を設けて教育を行っています。橋梁点検では、国の基準やマニュアルに加え、各自治体のマニュアル、高速道路会社の基準やマニュアルに対応できるようにしています。

橋梁構造の理解を深める橋梁模型作成

加えて、国が登録資格としている橋梁点検士や非破壊検査資格をはじめとする各種資格取得も会社として積極的に推奨しています。橋梁点検においては、先ほどの1級および2級技術者で点検資格を持つ技術者が業務にあたっています。ダムや風車、補修に関しても同様に、業務にあたる社員には高い専門性の習得支援をしています。

精度管理って何ですか? ~大日本コンサルタント小林大研究員に聞く

大日本コンサルタントはD2X(同社の造語で、時々刻々と変化する環境に対して、絶えず進化する開発をしていくこと)を掲げ、ドローン点検に関しても橋梁を主力とするコンサルタントで唯一本格的に取り組み、点検全般の豆知識など、蓄積してきた点検のヒントを伝える無料講習会を定期的に開き、発注者や点検にあたる地元企業との共有を積極的にしている。

精度管理についての知見とノウハウの蓄積も厚く、中心的に取り組む小林大研究員に、精度管理とは何か、なぜ重要なのか、どう管理すればいいのか聞く。

ドローンによる橋梁点検に、橋梁を主力とするコンサルタントで唯一本格的に取り組んできた大日本コンサルタントの小林研究員。同社は、自社の技術だけでなく、さまざまな点検支援技術を採用し、使いこなし方のノウハウも蓄積している

――点検分野で精度管理という言葉に馴染みがなかったのですが、点検支援技術の研究開発とともに突然聞くようになりました

小林研究員 確かにそうですね。でも、近接目視点検でも意識していなかっただけで、精度管理を行なっていたんですよ。

具体的には、点検車や高所作業車に乗る、特殊高所技術などにより、損傷種類の検出や損傷程度区分の評価ができる距離まで接近することです。ドローン点検においても、近接目視と同様に点検として必要な精度管理が必要ですよ、ということです。

あと、見落としがちですが、点検支援技術を使用する際の参考資料である『新技術利用のガイドライン(案)』(平成31年2月 国土交通省)では、点検支援技術を使用する際の精度管理の実施やその結果の発注者への報告が望ましいとされていますし、「橋梁定期点検要領平成31年3月 国土交通省 道路局 国道・技術課」では、点検支援技術を使用した場合の精度管理に相当する記述が求められています。

精度管理は、技術的にはもちろん、制度的にも必要な点にご注意いただけたらと思います。

――ではドローン点検でいう精度管理とは?

小林研究員 ドローン点検というと、ドローン機体に注目が集まりますが、一般に点検に使用するのは、ドローンに搭載されたカメラで撮影した画像をフォトグラメトリ技術により合成した合成画像です。つまり、精度管理の最終的な対象は、一般に合成画像(オルソモザイク画像)となります。これを前提として、その素材となる1枚1枚の画像をどう撮影するか?その管理はどうするか?と考えます。

また、使用するフォトグラメトリアプリによっては、合成することそのものや、合成モード設定によっては画像精度が劣化してしまうことがありますので、使用するフォトグラメトリアプリの見極めも重要となります。

この見極めの方法などについては、『オルソモザイク画像の生成と保存に関する参考資料(案)』(令和4年3月 国土交通省 道路局 国道・技術課)が参考になります。なお、DJI・大日本コンサルタント・フライトが共同開発したM300RTK-Iは、撮影パラメータ、使用するフォトグラメトリアプリや設定の検討を行ない、オルソモザイク化による画像精度の低下がない手法を確立しています。

さて、精度管理ですが、画像が損傷の検出や損傷程度区分の評価、損傷図の作成などに用いられることを考慮すると、「この画像にはこれくらいの細かさのものが写っているはずだ」、「これくらいの正確さで寸法形状を把握できるはずだ」、「これくらいの正確さで色を把握できるはずだ」といった蓋然性を示すものです。「点検支援技術性能カタログ」も、この点について取りまとめられています。

例えば、ひびわれが全く写っていない画像があったとして、検出可能な最小ひびわれ幅が0.1mmの精度の画像と同0.3mmの画像では、画像の捉え方、解釈が異なります。画像だけでは診断できないことを前置きしますが、前者の画像であれば、ひびわれの観点では健全といえそうですし、後者の画像であれば、ひびわれの観点では健全とはいい切れない、となります。どちらもひびわれが全く写っていない画像なのに、画像の性能に基づき解釈を行なうと、随分印象が異なりませんか?

講演会や講習会でよくお話しするのですが、画像を用いた点検の難しさは、もし、その画像に損傷がなにも写っていなかったとき、画像を見ただけでは「損傷が写っていない」のか「損傷自体がない」のかが分からないことです。精度管理の行なわれていない画像は、点検に使用することができず、診断のための資料とはならないのです。

――具体的にどのように管理するのですか?

小林研究員 点検は、診断に用いるものですから、前回の点検までに既に把握済みの損傷の経過の確認はもちろん、前回の点検で損傷がなかったところに新たに損傷が発生していないかどうかについても、確認できるものでなくてはなりません。

健康診断を思い浮かべていただければ、お分かりいただけると思います。前回の健康診断のレントゲン写真に異常がなかったからといって、今回のレントゲン写真の撮影を省略するなんてことはしませんよね。

例えば、そこに幅0.1mmのひびわれがあることが分かっていて、撮影した画像にそのひびわれが写っていれば、その画像は少なくとも幅0.1mmのひびわれが写る精度と確認できます。

しかし、そこに幅0.1mmのひびわれの有無が分からない場合は、撮影した画像の精度をどうやって確認しましょうか?とりあえず画像を撮影して、ひびわれが写ってないからといって、幅0.1mmのひびわれがないとはとてもいえないですよね?

点検に使うのは一般に合成画像ですので、最終的な精度管理の対象は、一般に合成後画像となります。合成画像は、撮影した多数枚の画像から作成しますので、1枚1枚の画像の精度の管理が必要であることは分かり易いですが、光学レンズを使用して撮影した1枚の画像は、画像の中央から周囲に向かって精度が低下することを忘れがちです。

例えば、画像の中央部でギリギリ0.1mmのひびわれが写っていたとしても、画像の周囲では、0.1mmのひびわれが写っていないかもしれないのです。このような画像で、0.1mmのひびわれを検出したいのなら、1枚の画像の中央部しか使えないことになりますので、これを基準にして撮影密度、言い換えるとラップ率を設定して、撮影した位置に基づきラップ率を管理します。ラップ率の設定は、画像合成の可否の観点でよく説明されますが、橋の点検では、精度管理の観点での検討も必要ですので、ご注意いただけたらと思います。

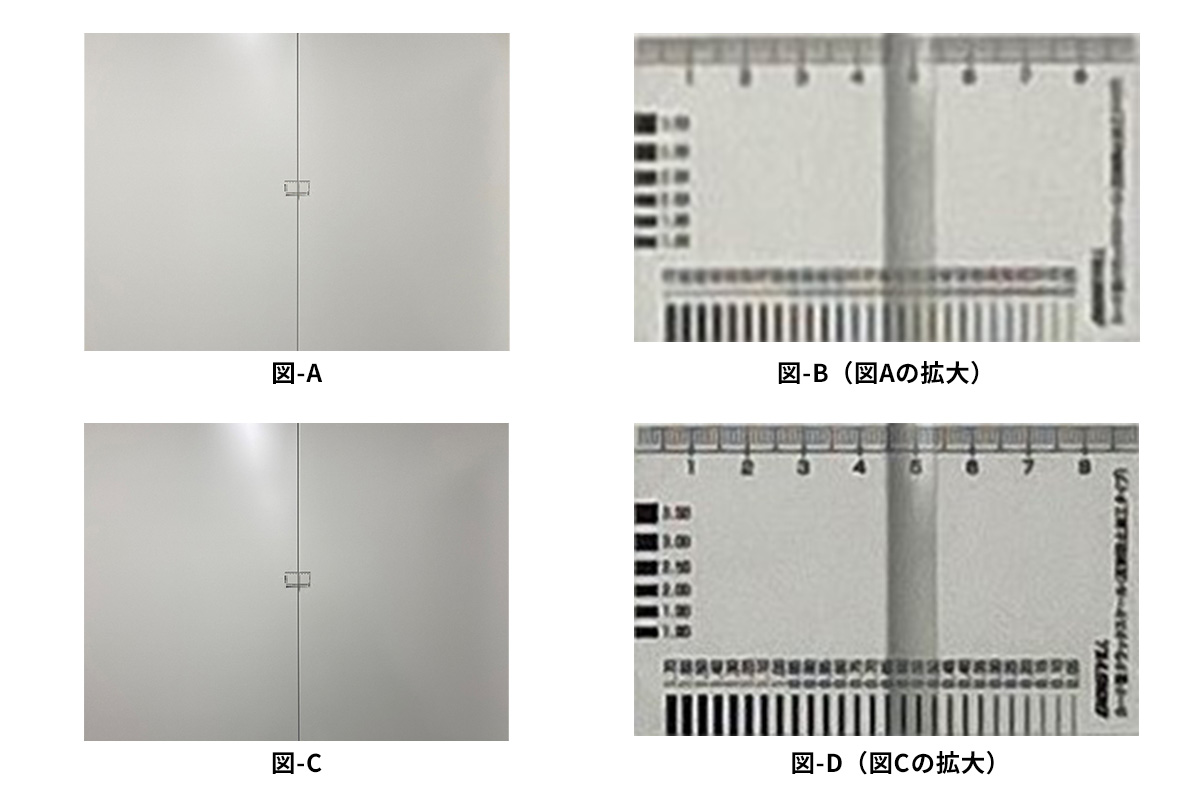

図-Aと図-Cは一見相違を見出せないが、それぞれの画像を拡大した図-Bと図-Dでは精細さが相違する。図-Bではクラックゲージの数字を判読できないが、図-Dでは判読できる。図-Aと図-Bは画素分解能(1ピクセルあたりに写る寸法)が相違しており、少なくともこの情報などがないと、どれくらいの細かなものが写っているか分からない。クラックゲージの数字を判読することが必要であれば、少なくとも図-Cの画素分解能となるように精度管理を行ない、撮影をする必要があることになる。

また、画像の精度は、撮影した瞬間の点検対象部材とカメラの距離や角度、明るさ、シャッターが開いている間のカメラの動きといった条件に影響を受けます。これらの条件と画像精度の関係を予め確認しておき、点検時の画像を撮影した瞬間の条件に基づき精度を管理します。例えば、高橋脚上部で画像を撮影した瞬間のその位置での明るさをどうやって計測しますか?ということです。

これらに対して、DJI・大日本コンサルタント・フライトが共同開発したM300RTK-iは、RC橋脚に対してとなりますが、機体やカメラに搭載されたセンサを使用して撮影した瞬間の条件を計測、記録して精度管理を行なっており、高い所や遠くに機体が位置する場合でも精度管理を可能としています。

補足しますと、M300RTK-iは、所定の撮影パラメータを満足するように自動で飛行撮影ができるのですが、自動飛行撮影に使用するセンサ計測値を使えるので、精度管理を、しかも自動で行なうことができるという側面があります。この辺りは、各社さん工夫を凝らしているところですね。

DJI・大日本コンサルタント・フライトが開発したM300RTK-iは、所定の精度の画像を自動で飛行撮影を行なう

――積極的な活用が推奨されている「点検支援技術性能カタログ」については精度管理をはじめとした、こうした実際の点検において必要なことがどのように示されていますか?

小林研究員 「点検支援技術性能カタログ」ですが、点検支援技術の使用者が各社の技術の性能を把握したり比較したりしやすくするために、国が統一的な項目を設定して取りまとめたものです。カタログが発行される前は、使用者が各社個別に問い合わせていましたし、項目がバラバラで比較に苦労していましたので、使用者にとっては随分助かるものです。

以上の目的から、「点検支援技術性能カタログ」は、限定的な条件に対する性能の記載となっています。

ですから、「点検支援技術性能カタログ」は、様々な条件が予想される全ての点検現場に対して性能を保証するものではなく、そもそも目的が異なります。

「点検支援技術性能カタログ」への掲載をもって無条件に点検に使用できるといった誤解を見かけますので、ご注意いただけたらと思います。

では、使用を予定する点検支援技術の、点検を予定する現場の条件に対する性能をどうやって確認するか?ですが、各社さん、「点検支援技術性能カタログ」の掲載に際して国からの指導により「技術マニュアル」を作成しており、このなかに、精度管理も含めて、性能が確保される条件範囲の記載があるはずです。

点検支援技術を使用される際は、「点検支援技術性能カタログ」を補完する「技術マニュアル」の存在についても、ご注意いただけたらと思います。