各河川で「流域治水プロジェクト」の策定進む

――改めて流域治水の意義についてお願いします。

藤本室長 当然ながら古く歴史をさかのぼってもハードによる治水対策は人命や社会経済活動を守り、国土づくりでも貢献してきました。そういった意味で治水事業をより一層スピードアップする必要があります。一方で、ハード対策は一定の時間を要する中、気候変動の影響は顕在化している今、災害は待ってくれません。そこで人命・資産・社会経済活動を守るため、「河川の流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う」ことが大切です。つまり水害への備えを「我が事」として認識し、社会全体で共有することで流域治水の施策の意義があると考えます。

――現在の関東地方整備局における流域治水の進行状況を教えてください。

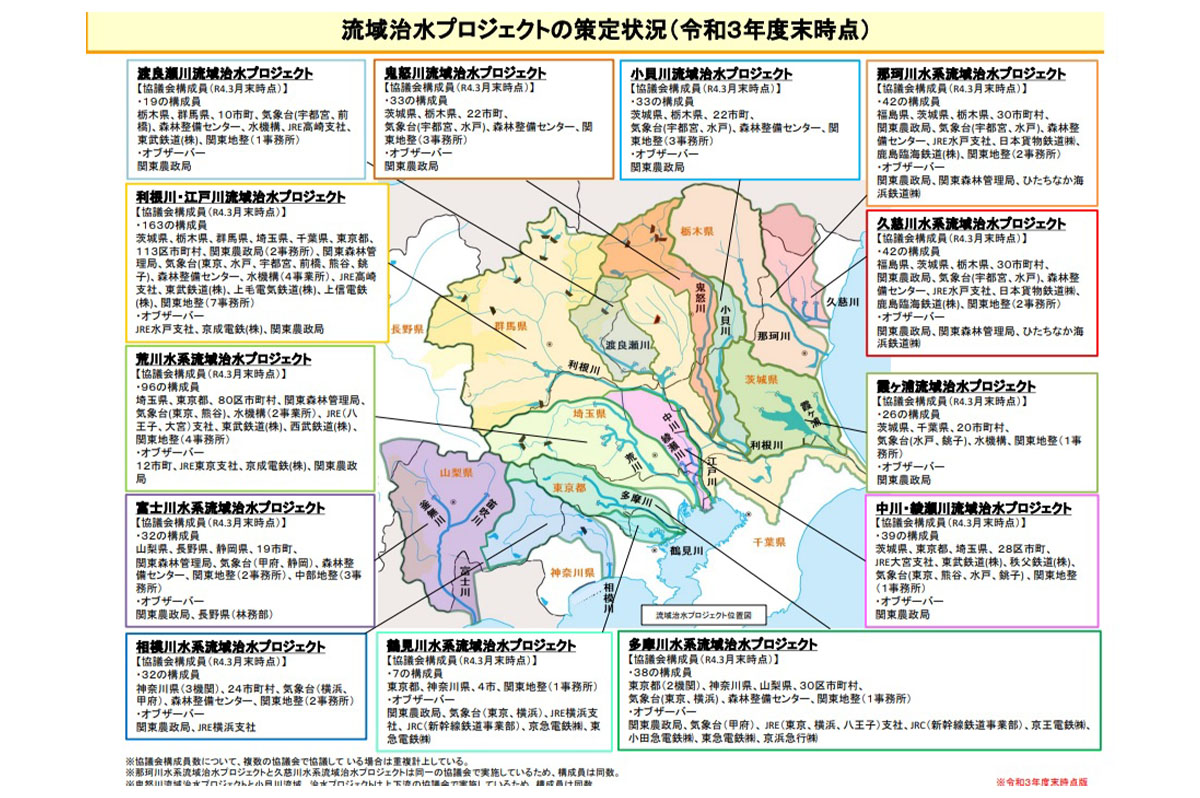

藤本室長 関東地方整備局管内では、流域の関係者が協働して2021年3月に1級水系を対象に13の流域治水プロジェクトを策定・公表し、翌22年3月には内容を更新・充実化し、2級水系でもプロジェクトの作成が進んでいます。

各水系で取組みが着実に進む中、ハード面やソフト面で新たな取組みも進み始めていると認識しています。ハード面では、やはり「令和元年東日本台風」による被害を受けた地域の対応が喫緊の課題です。関東地方整備局では、これらの地域で緊急治水対策プロジェクトを進めていますが、このプロジェクトには流域治水プロジェクトに先行して流域治水の思想が盛り込まれているのです。

具体的には、那珂川・久慈川では霞堤の整備に加え、土地利用・住まい方の工夫が、荒川では高台の整備や遊水地整備について議論が進められています。また、ソフト面では、流域首長からのメッセージ発信や関係団体との流域治水に関する意見交換などが活発になっています。

関東地方整備局の流域治水プロジェクト策定状況 / 第3回 関東地方流域治水連絡会議資料

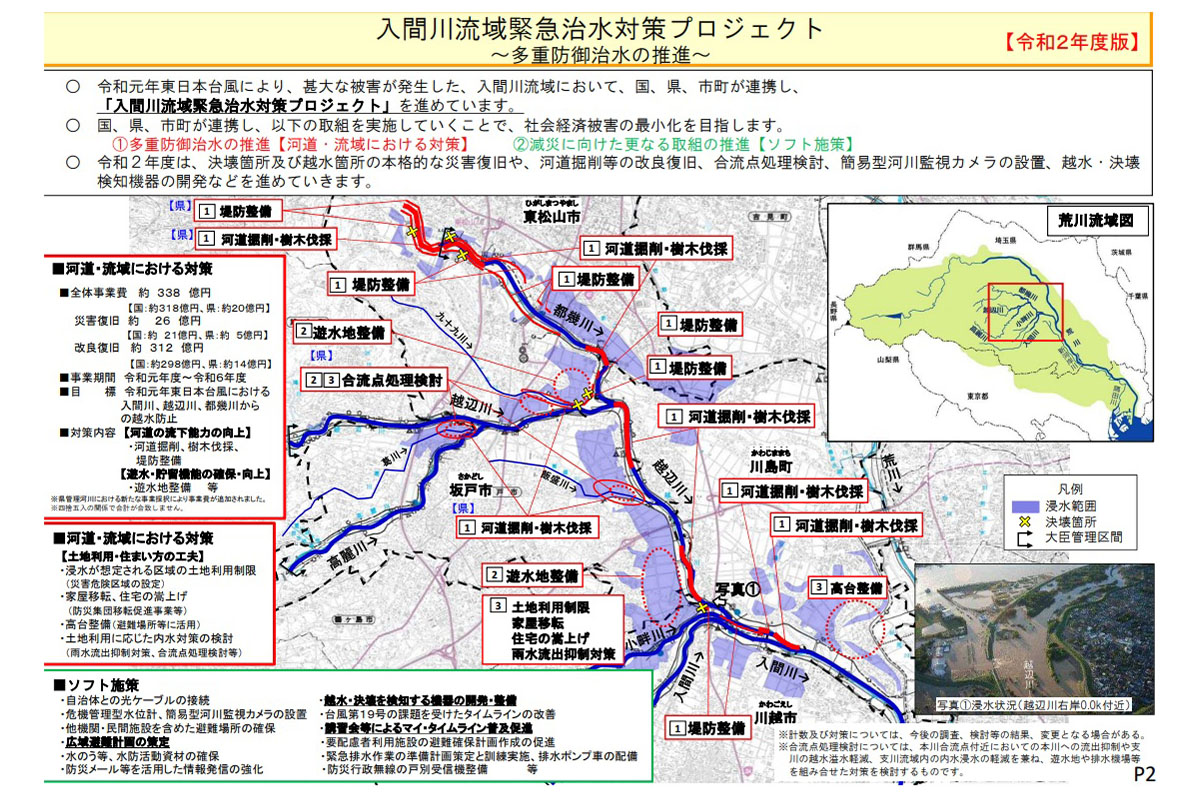

入間川流域緊急治水対策で多重防御治水を実施

――荒川上流河川事務所の事務所長時代のお話を改めてうかがいます。「入間川流域緊急治水対策プロジェクト」を展開した意義を教えてください。

藤本室長 入間川流域でも「令和元年東日本台風」により甚大な被害が発生しました。そこで治水対策を「国・県・市町」と連携の上、「入間川流域緊急治水対策プロジェクト」を策定し、「ハード・ソフトの両対策」をとりまとめ、短期的・集中的に再度の災害防止に向けて取り組んでいく道筋を地域の方々に示しました。

この「入間川流域緊急治水対策プロジェクト」には、当時はまだ全国的に打ち出されてはいなかった流域治水の概念を先行的に取り組んでまとめた点に大きな意義がありました。ポイントとしては、「多重防御治水の推進」。これは今まで行ってきた堤防整備や河道掘削などの河道からあふれさせない対策は当然行います。それに加えて遊水地などに計画的に貯める対策、土地利用・住まい方の工夫により浸水被害が生じても家屋浸水を発生させない流域の対策を組み合わせて大洪水への備えとしていくものです。

藤本氏は入間川流域緊急治水対策のプロジェクトを荒川河川上流事務所の事務所長時代に手がけた / 第3回 関東地方流域治水連絡会議資料

入間川流域は明治時代では連続堤だけでなく、洪水を一部で遊水させるという霞堤を組み合わせて地域を洪水から守っていました。その後、流域の開発、治水対策の能力アップに伴い、連続堤整備に転換してきました。「令和元年東日本台風」では、現行の施設の能力を超えることで同じエリアで浸水被害が発生しました。昨今の激甚化する災害に対しては、このような経緯も踏まえて、新たな対策を考える必要がありました。

昨今は「流域治水型災害復旧」という取組みも出てきていることは注目すべきことです。激甚化する災害、一方で一定の時間を要するハード対策の効果を早期に実現することが重要な観点となっています。そのため、「流域治水型災害復旧」は今後、標準的な考え方になってくると思います。

国、地方自治体が連携し、実行に移す「入間川流域緊急治水対策プロジェクト」 / 荒川上流河川事務所YouTubeより

治水事業はいまだ道半ば。着実に歩み進める

――治水の重要性について、市民の理解はいかがでしょうか。

藤本室長 まず、治水の重要性から話します。水害は一度発生すると人命・資産・生活・社会経済活動へ大きな被害を与えます。それらを防ぐことが出来るのが治水であるため、その重要性、求められる責務は非常に重いと感じています。被害が発生する中でも整備してきた治水施設は効果を発揮しており、治水を進めてこられた歴代の関係者の方々へは感謝や尊敬の念しかありません。ですが、まだまだ道半ばであることには間違い無いため、将来世代のためにも着実に対策を進めていきたいと考えています。

そして、市民への理解です。その水害への対策としての治水に総論で反対する方はいないと思うのですが、近年水害が発生していない地域では「我が事化」として考えることは難しいのが実情だと思います。近年の情報化社会や技術の進歩を踏まえ、よりリアリティのある情報を伝え、理解をいただく必要があります。

また、「流域治水」の取り組みの中には、「確実な避難を行う」ということも含まれます。具体的には、日頃から住まわれる場所の洪水に対する危険性を確認し、どのような行動をするかの準備をし、いざという時には、主体的に避難をすることです。ぜひ流域の住民の方々にも一緒に「流域治水」に取り組んでいただければと思います。

新たなチャレンジが必要な時代に

――流域治水の推進にあたり、建設会社に期待することは。

藤本室長 建設業関係の方々は、流域治水の推進にあたり、施設整備をスピードアップさせることが大前提として含まれることや地域の守り手でもあることから重要な関係者の一員であると認識しています。

「令和元年東日本台風」では厳しい現場条件の中、発災中の対応、発災直後の復旧など建設業界をあげてご尽力いただきました。その対応については感謝の言葉しかありません。引き続き、ご協力を賜れれば幸いです。

そのような中で現在、少子高齢化、人口減などの社会的変化を踏まえ、業界としても働き方改革や生産性向上、人材育成などの新たなチャレンジが必要なタイミングにあります。私自身、コロナ禍で強制的に使い始めたWEB会議ツールが今や手放せなくなったこともあり、生産性向上の大きなチャンスであると受け止めています。こういった経験も踏まえ、流域治水やDXも難しく考えずに出来ることから、好事例をまねる精神で取り組んでもらえればと思います。

東京23区内の荒川河川敷でドローンテストフィールドの社会実験スタート / 荒川下流河川事務所Twitterより

建設DXも今や広く使われているICT施工などからはじまり、CIM活用やUAV(ドローン)など可能性はまだまだ広がっています。いずれにせよ皆さまと一緒に勉強もさせていただきながら、魅力ある業界とするため、ご協力をお願いします。

藤本 雄介(ふじもと・ゆうすけ)氏

2002年3月京都大学工学部卒、2004年3月同大学大学院修士課程修了。2004年4月国土交通省入省(本省大臣官房技術調査課)、2007年4月本省河川局治水課係長、2008年大臣官房技術調査課係長などを経て、2014年9月に本省水管理・国土保全局治水課課長補佐に就く。2019年4月からの関東地方整備局荒川上流河川事務所所長では、「令和元年東日本台風」に対応する。2021年7月から関東地方整備局河川部河川調査官に。2023年1月1日からは、流域治水推進室室長も兼務。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。