地下函体と幹線道路に挟まれた場所で腐食した鋼製基礎を9基更新する

阪神高速道路株式会社が「リニューアルプロジェクト(大規模更新・修繕事業)」として進めている湊町・難波地区の鋼製基礎大規模更新工事を取材する機会を得た。この工事は、湊町・難波地区(阪神高速環状線、堺線)に設置された橋脚の鋼製基礎(フーチング)9基を段階的に更新していくもの。現在は、パイロット工事として3基のやり替えが行われている。

これら鋼製基礎は1972年ごろに設置されたものだが、地中に地下街函体がすでに存在していたので、軽量化のため、内部が空洞構造のものを採用した。ところが、地下水が基礎内に浸透し、基礎内面の腐食(サビ)が進行していることが発覚した。直ちに支障があるわけではないが、腐食がさらに進行すると危険なので、やり替えることになったという経緯がある。

鋼製基礎の更新とはどのような作業なのか。現場を取材した。

田島 祐介さん 阪神高速道路株式会社 管理本部 大阪保全部 改築・更新事業課 課長代理

冨留宮 直(ふるみや・ただし)さん 株式会社鴻池組 大阪本店 湊町・難波地区鋼製基礎大規模更新工事 所長

パイロット工事として3基の基礎を更新中

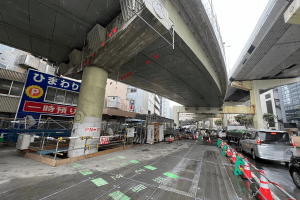

パイロット工事として先行して作業を進めているPN-01橋脚

現在パイロット工事が進められている鋼製基礎3基のうち1基は阪神高速15号堺線から1号環状線への渡り線のもので、残る2基は15号堺線の門型柱の片側であり、千日前通の北側歩道地下部分に設置されている。事業対象となっているそのほかの基礎は15号堺線のもので、千日前通の中央分離帯に3基、難波交差点(千日前通と御堂筋が交差)周辺に3基それぞれ点在している。

千日前通沿いには、地下街や地下鉄などの地下函体が形成されており、鋼製基礎は基本的に、地下函体の直上に設置されている。千日前通は片側4車線の幹線道路で、言うまでもなく、交通量は多い。

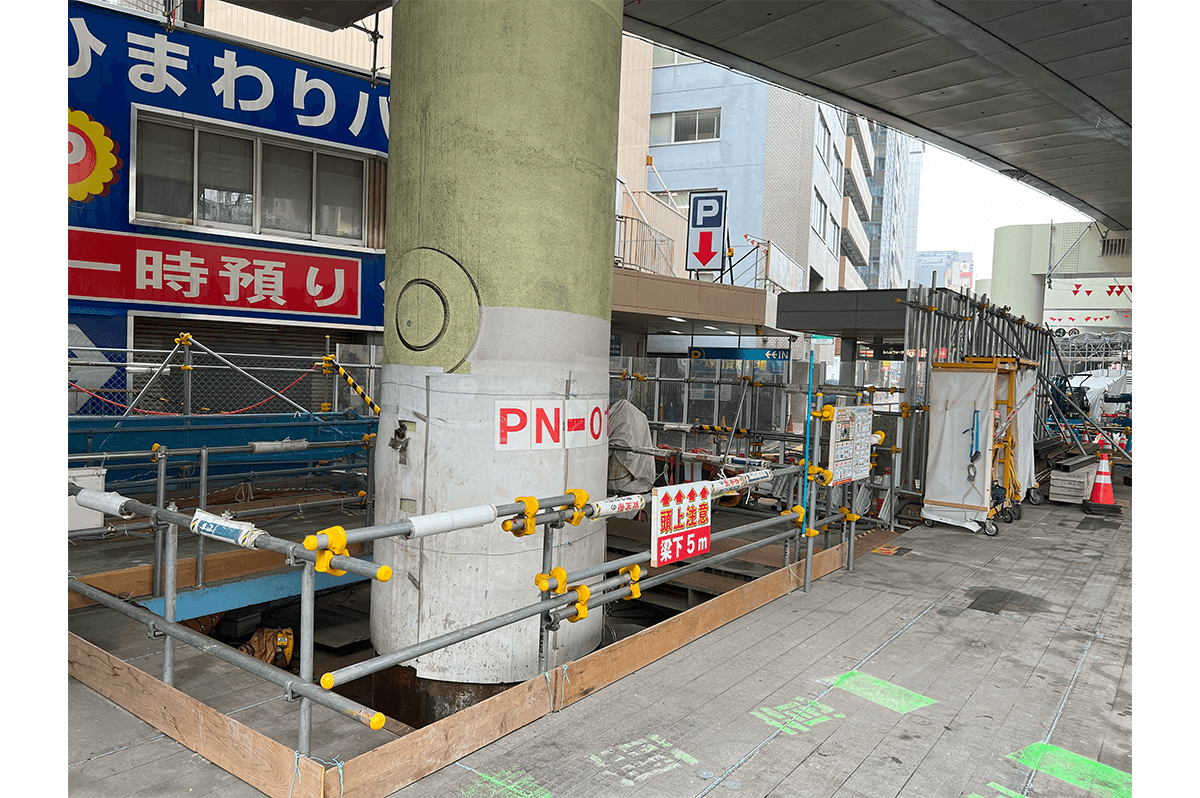

パイロット工事として3基の工事を先行させた理由は、シンプルに比較的施工がしやすいと考えられた設置場所だったからだ。歩道下にあるので、支障物の撤去は必要だが、交通規制がかけやすい。3基の基礎の中でも最も西寄りのPN-01基礎は、唯一、設置場所の北側半分には直下に地下函体がないので、工事の影響が出にくい。北側半分は阪神高速が以前設置した別の基礎の上に載っているためだ。

工事箇所のイメージ。「★1」がPN-01(阪神高速工事パンフレットより)

工事イメージ(阪神高速工事パンフレットより)

基礎内部に地下水が流入し、腐食が進行

鋼製基礎

既存の鋼製基礎は、1972年の開通に合わせて設置されたものだが、建設当時は、地下水位は現在より100cm以上低かったため、地下水は問題にならなかった。それよりも、面的に広がる地下函体への影響を避けるため、基礎構造をどうするかが問題だった。地下函体が存在する以上、通常の基礎杭を打てないからだ。

そこで、軽量で地下函体への負担が少ないという理由で、内部が空洞(点検用マンホール付き)の鋼製基礎が採用された。PN-01鋼製基礎は、正四角形ではなくヒシ形に近い形状のものが設置され、その周りに保護コンクリートが打たれた。

ところが、基礎設置後に、周辺の地下水が上昇。ついには基礎内部の空洞に地下水が流入し、腐食が進行するようになった。設置時に防食対策は施されていたはずだが、結果的に腐食を食い止めることはできなかった。腐食は、かなり以前から把握しており、1982年にはすでに対策工が実施されていた。

鋼製基礎内部。底部を中心に腐食が進行している。