面ごとに工法が異なる珍しい土留め

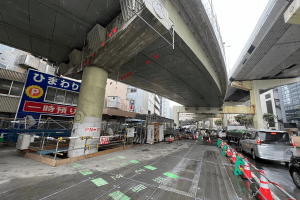

基礎周りの土留め工も、すんなりとはいかなかった。地下函体への影響を最小限にとどめるため、高圧噴射で地盤改良した後、重力式擁壁をセットする地盤改良土留め壁(重力式擁壁)を標準工法にしていたが、南側には、下水道管などの地下埋設物が近接していたため、なんとか地下函体管理者の許可を得て、その面はH鋼親杭のためのアンカーを打った。他の面も、他の施設管理者との協議などを経た結果、自立式土留め壁、鋼矢板+親杭H鋼となった。面ごとに工法が異なるという珍しい土留め工に仕上がった。

土留め工に関して、「近くに水道や下水道、電気、通信、ガスといった地下埋設物が多くありました。それらを移設するための協議に時間がかかりました」(田島さん)、「工法が変わると、下請け業者さんも変わるし、施工準備なんかも変わってしまいます。ここも苦労しました」(冨留宮さん)と話す。

今後のヤマ場は防食工

支承改良では、ジャッキアップした後、耐震性の高い最新の支承に取り替える作業を行っている。地下函体直上の支承の仮受台座は、やはり函体管理者の許可を得て、函体の防水シートを剥がして直接函体に据え付けている。

保護コンクリートの撤去は基本的に自動運転式ウォータジェットで行うが、狭い場所は人力ばつりハンドガンウォータージェット、中空部分はワイヤーソーで行う。「ウォータジェットでの撤去作業自体は問題ありませんでしたが、音がすごいので、まちなかで騒音を気にしながらやる気苦労が多かったです」(冨留宮さん)と言う。

躯体コンクリート工では、中に水が入らないように函体との継ぎ目に可とう伸縮継ぎ手を設置するほか、基礎の維持管理のための空間も設ける。

防水工は、金属溶射による防食、塗装系の重防食を施す。「今後のヤマ場は防食工です。フーチングの中に人が入っていってサンドブラストでサビや古い防食を取るのですが、狭隘な場所での作業になるので、そこはかなり気になっています。どういうペースで進捗できるのかということも気になっています。まだ誰もやったことがない作業なので」(冨留宮さん)と話す。

パイロット工事のノウハウを活かして、さらなる難施工現場に挑む

気になるのは、残る6基の更新をどう進めていくかだ。

「残りの6基の基礎の更新は、千日前通に交通規制をかけながら進めていくことになります。難波交差点の東側にはより大規模な地下埋設物が存在しているので、より慎重に工事の進め方を考えなければなりません」(田島さん)。

その上で、「阪神高速のリニューアルプロジェクト6事業のうち、最初に着手されたのがこの湊町の工事ですが、喜連瓜破などよりも長く続く工事でもあります。それだけ難しい工事だということですが、鴻池組さんと二人三脚で工事を完遂していきたいと思っています」(田島さん)と話す。

「現在の工事はパイロット工事という位置づけです。ここでやった工法、施工方法、施工手順なりをブラッシュアップして、残りの6基の更新に活かせるようにしたいです」(冨留宮さん)と力を込める。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。