複数台同時に稼働してこそ、生産性の向上につながる

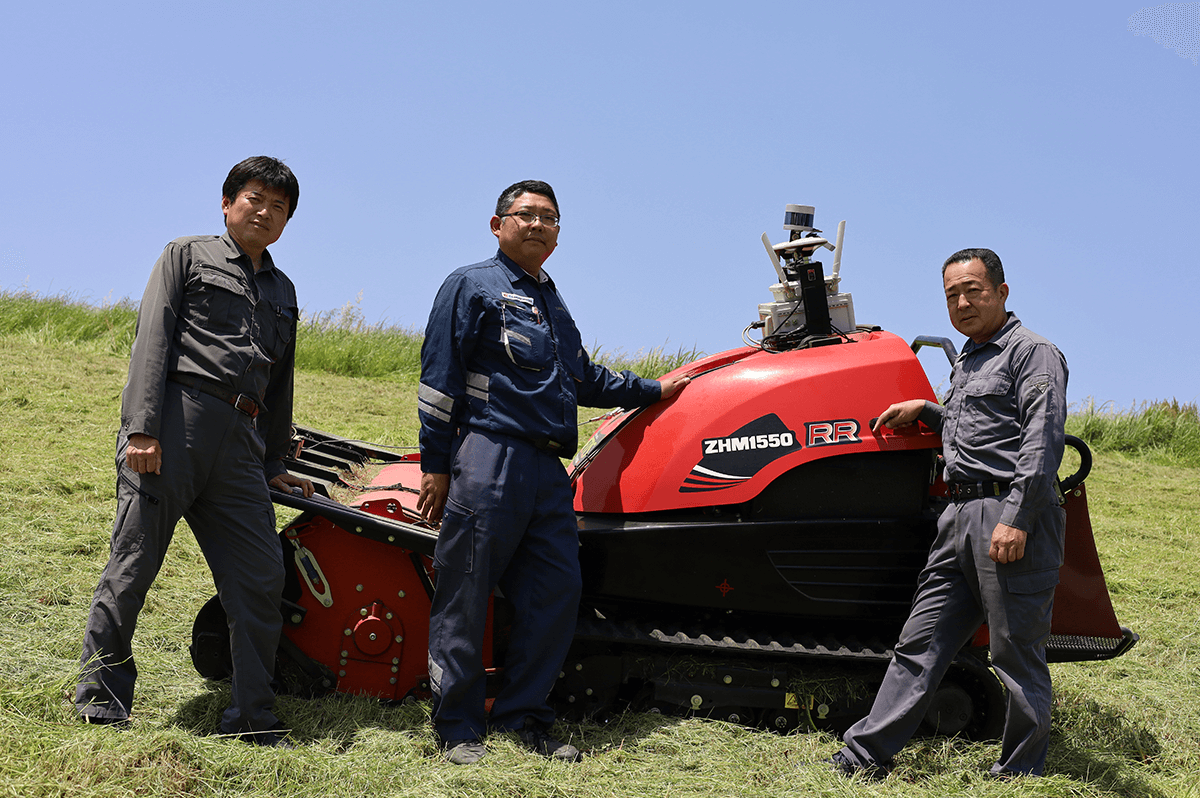

こういった経緯を経て、開発開始から2年が経ったころ、草刈り機の実用化のメドがつくようになった。除草面積も有人操作と同等レベルに達し、刈り残しなども見当たらなかったほか、遠隔操作の信頼性、人物検知など安全性なども検証、確認することができたからだ。

そこで1号機で培ったノウハウを活かしつつ、間髪入れず2号機の製作に着手した。なぜなら、このプロジェクトでは、構想段階から複数の草刈り機を同時に稼働させることを目指していたからだ。逆に言えば、複数台同時に稼働させてこそ、草刈り作業の生産性の向上につながるということだ。その理由は簡単で、1名の作業員で複数台を管理することで、はじめて作業人員を減らすことができるからだ。

2号機のベースマシンは、マッコネル社の大型ラジコン式高性能草刈機「ROBOCUT」を選んだ。1号機との違いは、2号機はラジコン式なので、操作系の改造が不要、センサー類などを取り付けるだけで良い点だ。ベース価格は1号機より高いが、改造不要な分、最終的なコストは2号機のほうが安い。ただ、ハードの構成は同じでも、制御に関するパラメータが1号機と異なっていたため、制御系のカスタマイズには2ヶ月ほど要した。

2台同時は予想通り、本命は3台同時稼働

あいにく取材当日は2号機は不在だったが、2台の草刈機で実際に作業してみたところ、上々の結果が出たらしい。1日当たりの除草面積が従来に比べて広くなったらしい。

除草自体の時間はベテラン作業員の作業効率とほぼ同等らしいが、作業員の能力差や休憩時間などを考慮する必要がないことを考えると、「作業時間の短縮、ひいては生産性の向上を期待できる結果が出ました。2台同時は問題なく運用できることはある程度予想していましたが、これなら3台同時も可能性があると思っています」(藤沼さん)という評価になるらしい。

ゆくゆくは草刈り機を商品化したい

コンソーシアムメンバーには、ゆくゆくは「草刈り機を販売したい」という思いがある。マシン制御のパラメーターさえ開示してもらえれば、どんなメーカーのマシンであっても、後付けすることで、商品化できるからだ。「マシン販売だけでなく、リースも十分可能であると思っています」(西尾さん)という声もある。現在のところ、地方部を中心に、堤防はもちろん、広い場所での草刈り作業をマーケットとして視野に入れているようだ。

ただ、商品化のためには、適宜のアップデートが必要になってくるだろう。藤沼さんによれば、5G搭載も視野に入れているそうだ。蛇足だが、5Gにすると、コスパが著しく悪化しそうなので、個人的にはその必要はないと思う。

[PR]なぜ施工管理技士の資格は「転職=給与アップ」に有利なのか?

全部機械で刈ることはできない

草刈り機が今後、機械的、技術的に飛躍的に進化したとして、草刈り作業はどう変わるのだろうか。松本さんはこう指摘した。

「この現場は比較的草刈り機で刈りやすい現場ですが、それでも全部が全部機械に任せることは、現場をあずかる者としてできません。人手はどうしても必要です。機械では刈れない部分はどうしても残るし、異常があったときの報告なども、今のところ人でないとできないからです」

「たとえば、簡単な場所は機械で刈って、難しい場所は人が刈るというすみ分けをすれば、うまくいくかもしれません。作業員もラクになるでしょう。ただ、そうなると、作業員の刈る面積が減るので、作業員の仕事量も減るリスクがあります。作業員の全体数が減っているので仕方ないとは思いますが、難しいところですね」

メカの部分はさておき、機械と人の作業のすみ分け、監視業務の労務単価の設定。とりあえず、この辺りをどうルール化するかが、草刈り機の今後の普及の一つのカギになってきそうだ。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。