都道府県⽴高校の洋式化率はわずか36%

一方で、高校トイレはさらに深刻だ。学校トイレ洋式化を推進する議員ネットワークの調査(2017年4月)によると都道府県⽴高校(全国約3,200校)のトイレの洋式化率は36%に留まり、防災の避難所として指定された高校2,199校の体育館への多目的トイレの設置率は全校平均35.8%だ。小中学校は義務教育のため、国の補助予算が付く。しかし高校は地方自治体の全額負担となるため、洋式化が遅れている。

国が学校施設のトイレの洋式化に注力する背景には、和式トイレが便や尿の飛び散りにより、菌の拡大やにおいの原因となることがある。洋式トイレと比較し、和式トイレは格段に菌が多く、不衛生だ。つまり、和式トイレを1つ残すことがリスクにつながるのだ。加えて、災害大国の日本では、政府は災害が発生した場合、学校を中心とした公共インフラを活用する方針だ。災害避難場所となった学校での生活において最も困ることはトイレであり、その中でもとくに弊害となるのは和式トイレだ。学校のトイレを洋式化することは、防災の面でも重要な役割を果たす。トイレの洋式化改修工事に大きなビジネスチャンスがあるのは、このような背景もある。

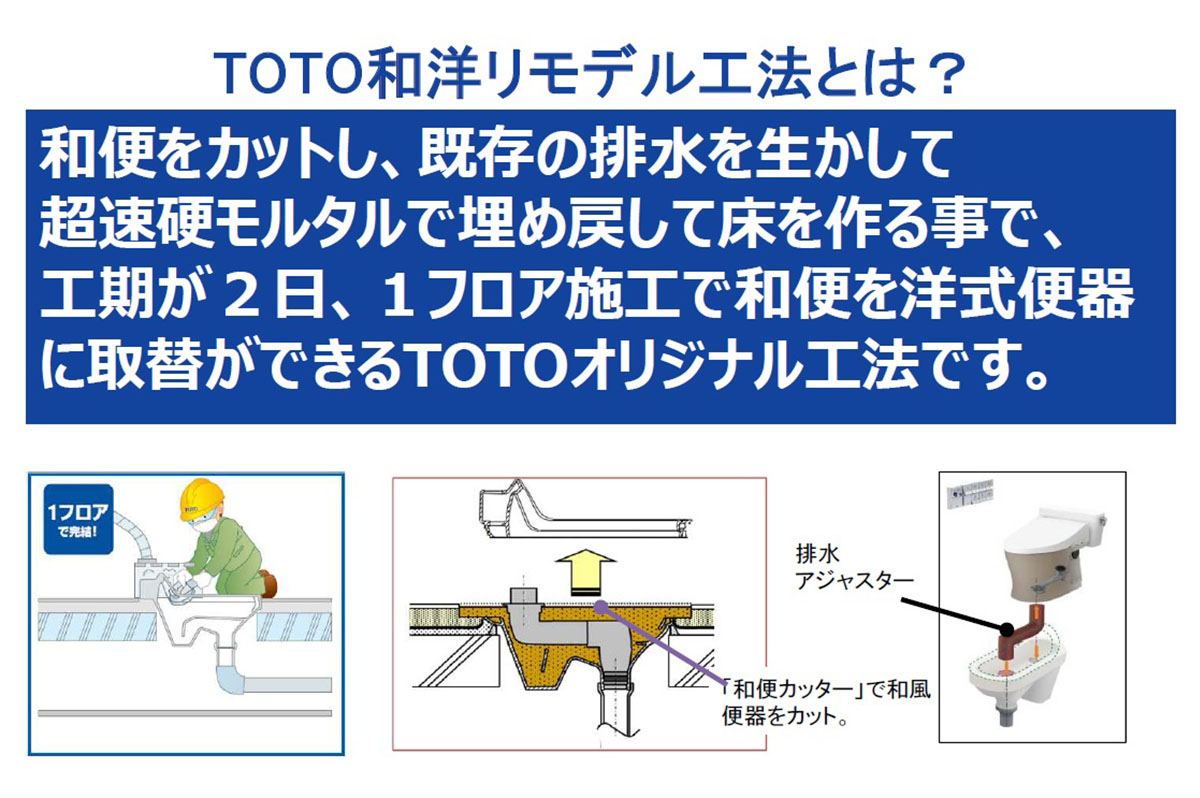

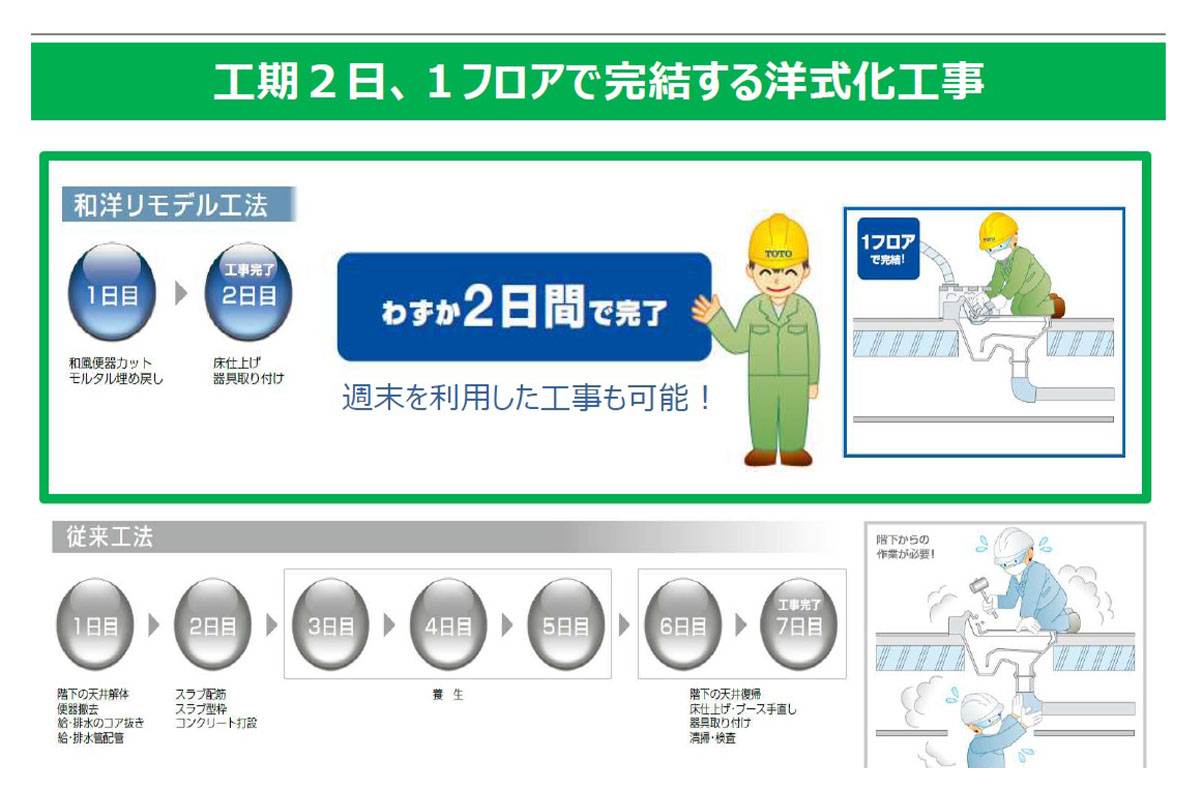

そこで、TOTOは2000年に開発した「和洋リモデル工法」を本格的に導入していく姿勢を示した。和洋リモデル工法とは、和便をカットし、既存の排水を生かし、超速硬モルタルで埋め戻して床を作るため、工期が2⽇、1フロア施工で和式便器を洋式便器に取替えができるオリジナル工法で、様々な建築用途で累計約18万台の実績がある。

和洋リモデル工法はこれまで学校施設以外にもさまざまな実績がある。「成田国際空港旅客ターミナル」では、100ブース以上の和式トイレが残っていたが、これを洋式化。奈良公園東大寺大仏前公衆トイレでは、訪日外国人の増加に伴い、短工期での洋式化のために採用された。また、2019年6月のG20の開催場所だったインデックス大阪は、開業は1985年と古く、個室トイレ237室のうち38室に和式トイレが残っていたため、2億2700万円かけてトイレを一新したという。

和洋リモデル工法の施工認定店は約500店

和洋リモデル工法は誰でも組めるわけではなく、施工はTOTOが認定した施工店のみが工事することが出来る。品質を確保するために専用部材を使用し、所定の方法による施工が必要になるためで、全国に認定施工店は約500社。認定施工店制度をスタートしたのが2003年。2010年から公⽴⼩中学校・管公庁関係に採用が拡大し、2021年には過去最高出荷を達成。リニューアル時代に伴い、和洋リモデル工法の需要がさらに増大している。

TOTO株式会社 販売統括本部・商品営業推進部・パブリック商品営業グループの高田勝一郎氏は、「TOTOで20年間モデルチェンジしなかった工法はありませんし、販売から20年後に一番売れた商品はこれまでありませんでした。そういう意味では、特異な商品と言えるでしょう。TOTOのヘビーユーザーは設備業者。そのため設備業者がラクに施工できる工法を開発したことが背景にありました」と語る。

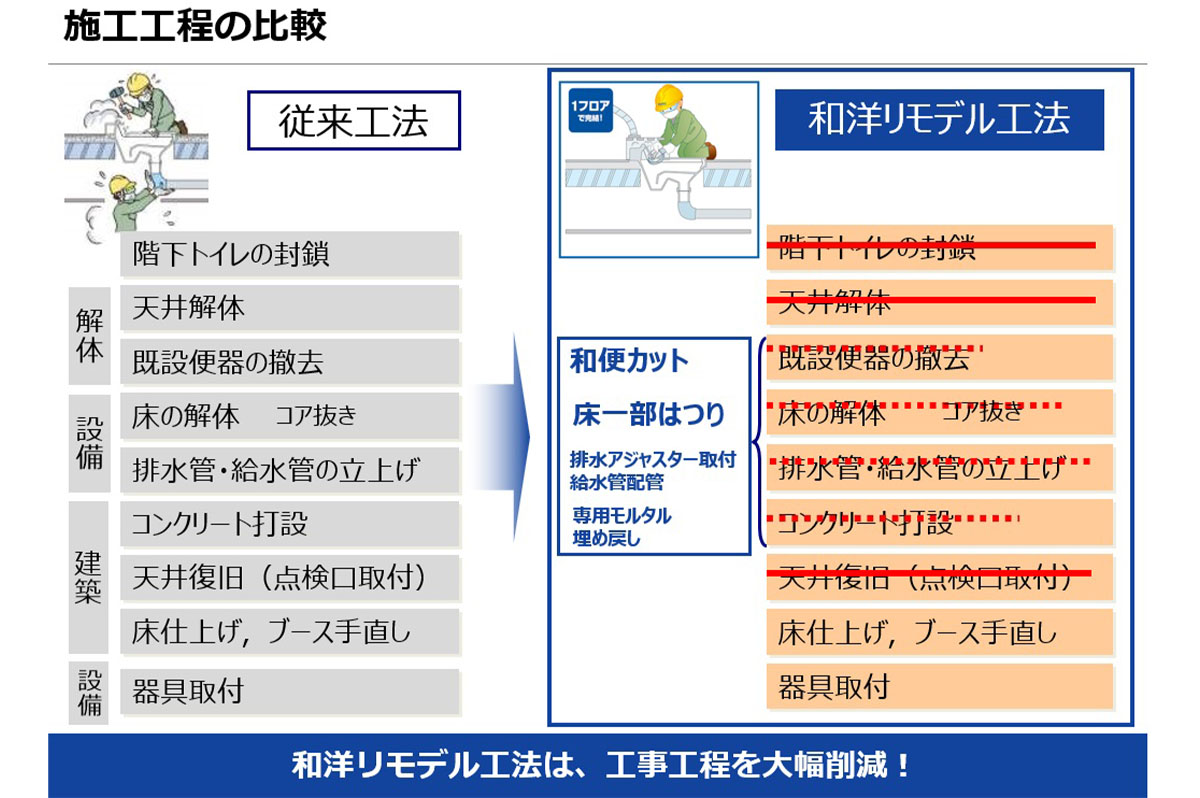

従来工法では、トイレを洋式化するために7日間かかる。階下トイレの封鎖、天井解体、既設便器の撤去、床の解体、排水管・給水管の立上げ、コンクリート打設、天井復旧(点検口取付)、床仕上げ,ブース手直し、器具取付けと、施工工程が多いためだ。和洋リモデル工法は専用部材を使って必要最小限の範囲で工事を行うことが大きな特長と言える。「足場を立てて床下に入る作業は危険。作業もラクなのものではありません」

「階下の既存排水管はそのまま流用するため、工事現場から出る廃材も少なく環境にも配慮した工法です」(高田氏)

週末工事も可能な和洋リモデル工法

和洋リモデル工法は、TOTOのさまざまな独自技術によって構成される。とくに3つの技術に注目だ。まず1つ目の「和便カット技術」では、均一に切る技術が求められる。TOTOはリムから一定の深さで水平に切削することが重要と考え、所定の位置で確実に切削可能で、施工品質安定と短時間施工・粉塵抑制を実現する「和便カッター」を開発。和⾵便器を破損、落下させない、最適なカット位置、方法を提案し、粉塵飛散を防止しながら短時間に、誰でも安定的に切削できる点が特長だ。

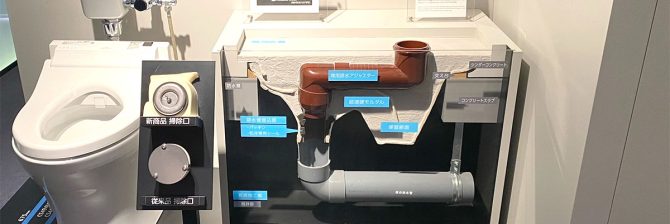

2つ目の「排水管接続技術」では、既存の和⾵便器の排⽔⼝に接続し、現場レイアウトに合わせた洋⾵便器の位置に排⽔⽴上げが可能な「専用排⽔管」を開発。3つ目の「埋め戻し技術」では、和便を破損させずに短時間で硬化する高強度の「超速硬モルタル」をセメントメーカーと共同開発。このモルタルは、硬化時の膨張・収縮が極めて少なく、既存の和⾵便器が割れない専用モルタル。硬化に時間がかかるという従来の課題を解決し、翌日には器具取付けが可能になり、工期短縮に貢献している。

従来工法の施工手順と和洋リモデル工法の活用と比較において。赤線は和洋リモデル工法(既存和風便器、排水管の活用)のため工事不要となる手順。赤破線は和洋リモデル工法・専用部材を活用して行える手順。

マニュアル通りに施工すればTOTOが保証

さらに、TOTOでは3つの安全・安心を提起している。1つ目の「床強度」は、荷重・衝撃試験を実施し、各試験に対し、ひび割れや破損がなく、建築基準法の床強度の2倍以上であることを確認。便器内にも充填し、便器と床を一体化した専用モルタルがコンクリートスラブで支持する点が大きく、「現在、床が抜けた事故は1件もありません」(高田氏)と、床強度を確保している。

2つ目の「認定施工店制度」では、「TOTOが定める標準施工を実施すれば、TOTOが工事品質を担保・保証する」点を強調している。つまり「TOTOが示すマニュアル通りに施工すれば、メーカーであるTOTOが保証する」と言い切ることで、地方自治体や経営者に「和洋リモデル工法」の採用を呼び掛けている。

3つ目は「耐火認定取得」だ。意外にも思われるが、学校で火災があったときに、とくに火が回りやすいのは「廊下」と「トイレ」だという。ある地方自治体からは「和洋リモデル工法も大臣認定を取得すべきではないか」との意見もあり、第三者認定機関で試験を行い、国土交通大臣耐火認定の取得に至った。

>つまり、和式トイレを1つ残すことがリスクにつながるのだ。

5%は残すんでしょ?