県をまたいだ「地域連合型ゼネコン」も台頭

――県をまたいだM&Aでは、何か具体的な事例はありますか?

高橋氏 UNICONグループ(宮城県・仙台市)は、「地域連合型ゼネコン」モデルを提唱しています。これは各地域の有力ゼネコンを資本的に結び付け、地域(自治体の工事発注単位)を超えた事業連携体制を構築し、連結ベースでの高収益・高成長の両立を狙うものです。

持ち株会社として、UNICONホールディングス(宮城県・仙台市)を置き、事業会社として山和建設(山形県・小国町)、小野中村(福島県・相馬市)、南会西部建設コーポレーション(福島県・会津若松市)、南総建(福島県・会津町)を傘下にし、受注力・技術力での連携を図っています。「地域連合型ゼネコン」では各会社や地域で所有しているリソースを地域間で活用していくのが狙いです。

建設業は「ヒト・モノ・カネ」が前提になりますが、単体ではできなかったことがグループでは可能になります。

「地域連合型ゼネコン」という新たな形態に挑戦するUNICONグループ

――「地域連合型ゼネコン」モデルや各M&Aの事例を見ると、どの企業ものどから手が出るほど技術者が欲しい実態がより鮮明になっていますね。

高橋氏 冒頭に申し上げた大成建設やUNICONグループの動向を見ても、M&Aの動機の一つとして”技術者確保”は明らかです。例えば今、橋梁点検の業務量が増加していますが、これは地場の企業と連携しないと捌き切れない状況にあります。これはあくまで一つの事例ですが大手が地場と連携するとメリットが双方にあります。

特に、業績のいい会社はアクセルをさらに踏めば受注できる環境にありつつも、監理技術者が不足しているため、躊躇している局面にあります。そうなると現場数・売上高を増やせません。

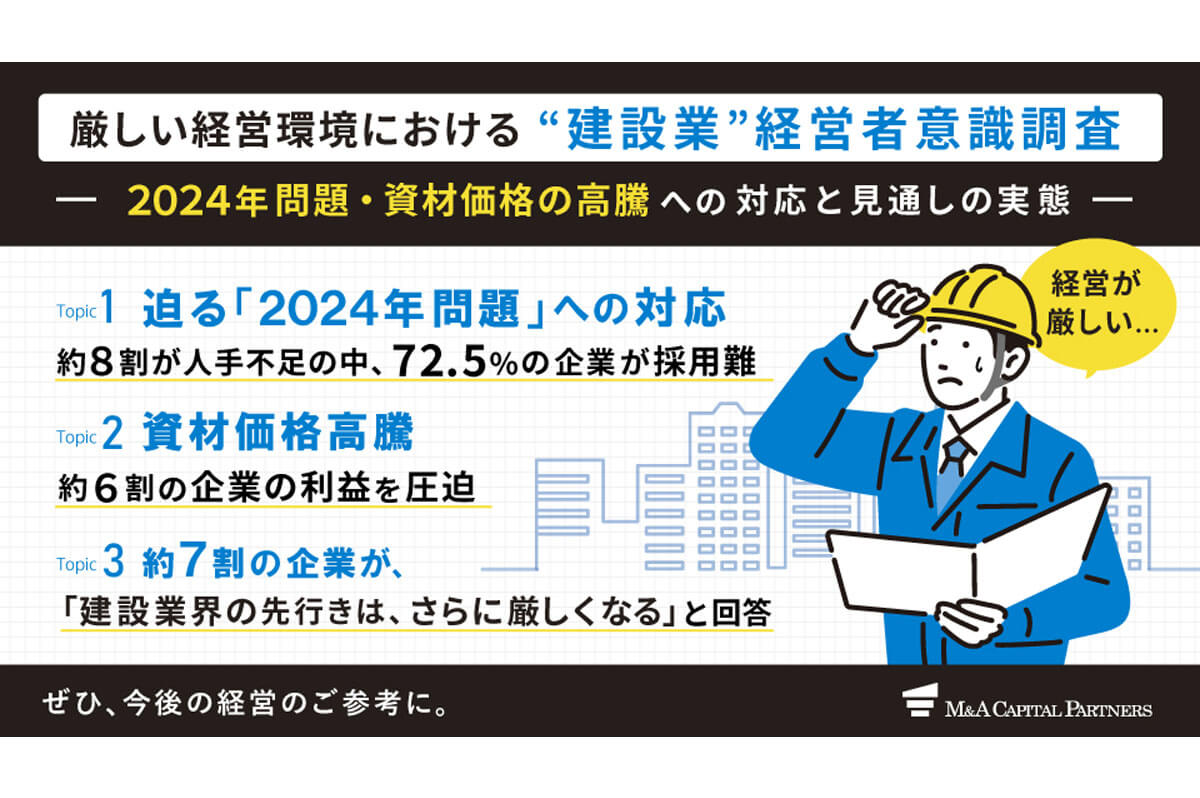

当社が建設業の経営者104名に対して実施した意識調査でも、経営者の多くは「人材確保」や「2024年問題」「建設資材の高騰」などの経営課題について高い危機感を抱いていました。とくに、「人手不足」を実感している人は約8割にのぼり、うち72.5%は「人材採用の難しさ」がその原因であると回答しました。また、働き方改革関連法の時間外労働の上限規制の猶予期間が終了する「2024年問題」の影響では、約6割が「2024年問題で人手不足・人材採用の状況が悪化する」と回答しています。人手不足や採用難の現状では、「2024年問題」によりさらに状況が悪化する危機感を持っていることが明らかになりました。

「2024年問題」を控えている中、現在の人員で仕事をどう回すかについて、多くの経営者が相当な危機感を強めていますが、地域で頭一つ抜けたゼネコンとなるためには、自社のプロパーのリソースでは限界があるため、大手と手を組むことを考えはじめてきています。

建設業経営者意識調査の概要 / M&Aキャピタルパートナーズ

――どの業界でも規模の経済により、拡大すれば事業上有利になります。建設業界の経営者もその点に気が付き始めたということでしょうか。

高橋氏 これから建設業は規模が小さければ単独で存続することがより難しくなることが現実です。地場ゼネコンは、どのように他社と差別化するか、または生き延びていくかについて検討をはじめています。

実は建設業界におけるM&Aの対象は従業員10~50名の規模の会社も多いのです。10名規模でも、働き盛りの40代の技術者が5名ほどいるような建設会社もありますが、こうした会社は黒字ではあっても、経営者が高年齢化していくと廃業も視野に入ります。

しかし、M&Aという選択肢を取ることができれば、自社を存続させることができ、技術者も引き続き活躍することができます。

――吸収合併という形は好まれないのでしょうか?

高橋氏 最近の傾向では、屋号はそのままで子会社化するケースが増えています。名刺には「○○グループ」と書きますが、看板はそのままですので、このケースであれば地元から見ても統合の効果を最大化できます。

事業の戦略的パートナーとしてのM&Aが主流に

――様々なM&Aのあり方について語っていただきましたが、これから主流になるM&Aはどのようなものになるでしょうか。

高橋氏 前提として、これまでは事業承継型のM&Aが主流でした。建設業界にはカリスマ的な経営者が多いことが特徴ですが、そのために創業者に匹敵するほどの後継者を社内で見つけることは容易ではなかったからです。ただし、今後はこうした事業承継型も引き続き展開する一方で、事業面の戦略的パートナーの観点でのM&Aがより強まるでしょう。

BIM/CIMやi-Constructionの推進が求められていく中で、新たな設備投資が必要になります。しかし、中小企業1社単独で設備投資は現実的に難しく、資本提携や人材交流を進めるための提携も今後深まっていくのではないでしょうか。

――ゼネコンの動きとしては、同業種だけでなくIT企業のM&Aや連携なども活発ですが、こうした動きについてはどうお考えですか?

高橋氏 この点は間違いなく加速します。建設業界全体としてまだまだITが浸透しているとは言い難い状況ですが、ITを推進する上で自社人材1~2名で対応できるものではありません。しかし、自社で多数のエンジニアを抱えることは相当ハードルが高い。そこでIT企業をM&Aすることで、IT人材全般を招へいする事例は増えていくでしょう。

――様々な経営課題がありつつも、現在の建設業界は決して不況ではありません。こうした状況下でM&Aに踏み切る決断は、経営者として相当難しいように思えるのですが。

高橋氏 むしろ、好況の時期にM&Aを考えるオーナー様が増えており、当社でも好業績のオーナー様からのご相談が増えています。また、企業規模が大きくなるにつれ、コンプライアンス意識が強まり、これを上場企業グループに入ることを検討されるケースもあります。

――会社を売りたい、または買いたい場合、どのような点を大事にするべきでしょうか。

高橋氏 まず、譲受企業、つまり買いたい企業からすると、相手の財務内容がクリーンであることが望ましい。法務的、特にコンプライアンスをきちんと運用している点も重要です。コンプライアンスは企業文化に連結しており、すぐに改善されるものではないからです。

一方で、譲渡企業、つまり売りたい企業の視点では、譲受企業と組むことでどのような成長戦略を描くことができるのか、明確なビジョンを持っていただいたほうが、譲受企業もイメージを描きやすく、選ばれやすい傾向にあります。

M&Aにおいては、建設業特有の論点が多く存在します。その点で、私たちのようなM&Aのアドバイザーの質が特に問われる業界でもあります。

今後の建設業界のM&Aの件数は確実に増えていくでしょう。これまでお話したように、理由は枚挙に暇がなく、減少する要因がほとんどありません。私たちMACPの建設業界プロフェショナルチームとしては、多くの企業様にM&Aという選択肢を提供することで、その成長を支援し、建設業界全体に寄与していきたいと考えています。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。