国土交通省は、2022年度第2次補正予算で創設した「建築BIM加速化事業」が2023年度補正予算の成立を受け、60億円の規模で継続する。

事業者向けの説明会は12月27日と1月11日の両日にオンラインで開催、代表事業者の登録受付を1月22日から開始した。BIMモデル作成に要する経費を対象とした補助金の交付申請は2024年4月から受け付ける。

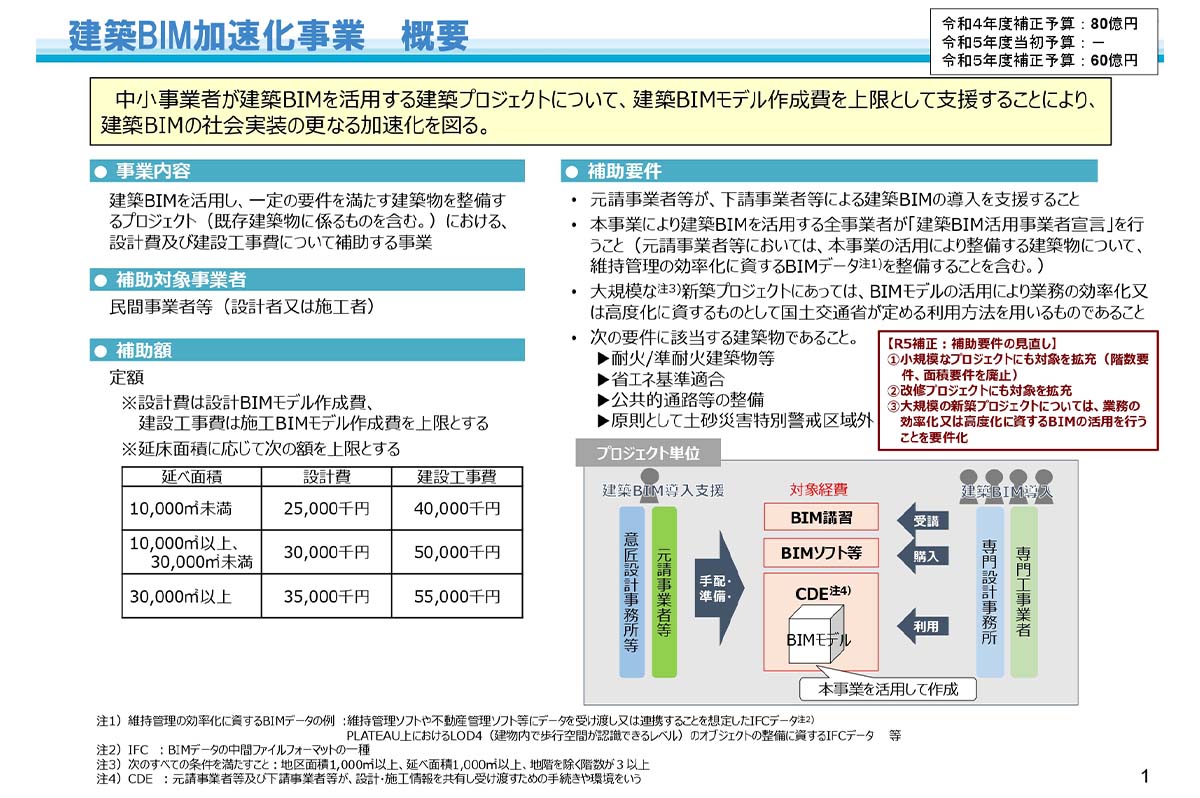

「建築BIM加速化事業」とは、中小事業者が建築BIMを活用する建築プロジェクトで、BIMモデル作成費を支援することにより、建築BIMの社会実装の更なる加速化を図ることがねらい。建築BIMを活用し、一定の要件を満たす建築物を整備するプロジェクト(既存建築物に係るものを含む)での設計費や建設工事費を補助する。

対象者は民間事業者などの設計者や施工者。補助要件は、元請事業者が下請事業者らの建築BIMの導入を支援、建築BIMを活用する全事業者が「建築BIM活用事業者宣言」を行い、大規模な新築プロジェクトではBIMモデルの活用により業務の効率化や高度化を目指すため、国土交通省が定める利用方法を用いる。対象となる建築物は、耐火・準耐火建築物、省エネ基準適合、公共的通路などの整備、原則として土砂災害特別警戒区域外にあることなどの諸条件がある。

2023年度補正予算では、①小規模なプロジェクトにも対象を拡充(階数要件、面積要件を廃止)、②改修プロジェクトにも対象を拡充、③大規模の新築プロジェクトでは業務の効率化や高度化に資するBIM活用の要件化の3点の見直しが図られた。運用改善では協力事業者への支援も充実した。協力事業者が、プロジェクトの実施にかかる環境整備をBIMコーディネーターに直接委託する場合も1事業者当たり100万円を上限に支援対象とし、協力事業者が実施するBIMモデル作成以外の、元請のBIMマネージャーとの調整などに要する費用も、1事業者当たり100万円を上限に支援する。

補助額は延床面積に応じ、1万m2未満は設計費250万円、建設工事費4,000万円。1万以上3万m2未満は設計費3,000万円、建設工事費5,000万円、3万m2以上は設計費3,500万円、建設工事費5,500万円。

建築BIMの社会実装のため取組み加速化へ

なぜ今、国交省はBIMを推進しているのか。建設技能者の60歳以上の高齢者(79.5万人、全体の25.7%)は、10年後には大量離職が見込まれる。一方、それを補うべき若手入職者の数が不十分で、建設業の付加価値生産性は4050円で全産業平均の5255円を下回っており、生産性の低さが指摘されている。また、一級建築士も60歳以上の割合が4割と高齢化が進み、建設業界全体の長時間労働も続くなど課題も多い。

そこで政府は2023年6月に「経済財政運営と改革の基本方針2023」を閣議決定、建築BIMなどにより「建築・都市のDX」を加速化する姿勢を示した。この「建築・都市のDX」では建築BIMの社会実装、建築確認のオンライン化、その後の中間検査や完了検査のリモート化の実施のほか、竣工した後の定期報告のデジタル化などの取組みを展開する。結果、建築生産(設計、施工、維持管理)の生産性向上を図り、屋内外空間では不動産の質(快適性、安全性、利便性)の向上も目指し、将来像としては建築・都市・不動産分野の情報と他分野(交通、物流、観光、福祉、エネルギー)の情報が連携・蓄積・活用できる社会を構築する。

国交省が定義するBIMとは?

出典:国土交通省「建築BIMの意義と取組状況について」

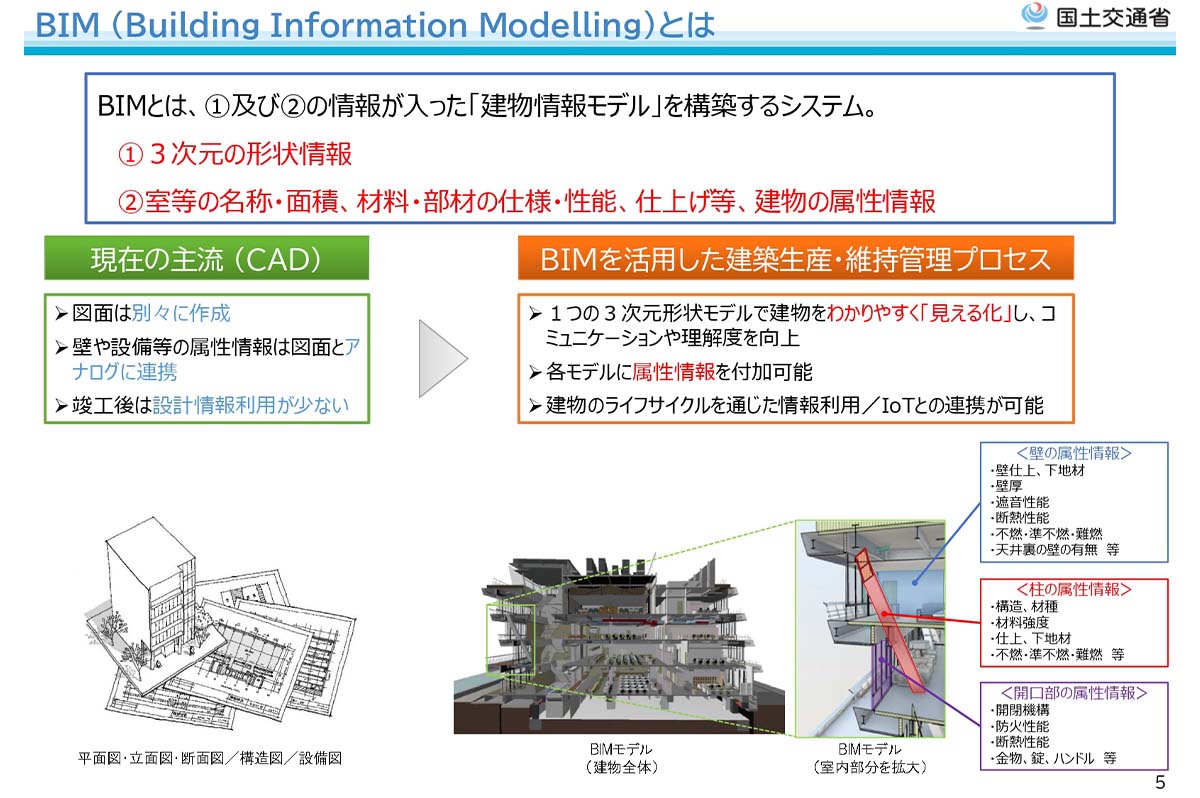

ここでBIM(Building Information Modelling)を改めておさらいしよう。BIMとは、3次元の形状情報と室等の名称・面積、材料・部材の仕様・性能、仕上げなどの建物の属性情報が入った「建物情報モデル」を構築するシステム。現在はCADが主流だが今後、国交省としては、BIMを活用した建築生産・維持管理プロセスへの移行を目指す。

将来BIMが担う役割・機能として、コミュニケーションツールとしての活用、設計プロセス改革を通じた生産性向上、建築物の生産プロセス・維持管理における情報データベース、ライフサイクルで一貫した利活用、IoTやAIとの連携に向けたプラットフォームの効果に期待がかかる。

建築BIMのメリットとしては、「デジタルデータの建築物」を作るため、シミュレーションにより建築生産現場の生産性向上、質の向上を可能とし、竣工後の建築物のデジタルデータを活かして運用の効率化・高度化、他業種連携による新たなビジネスの創出をもたらすことなどがあげられる。

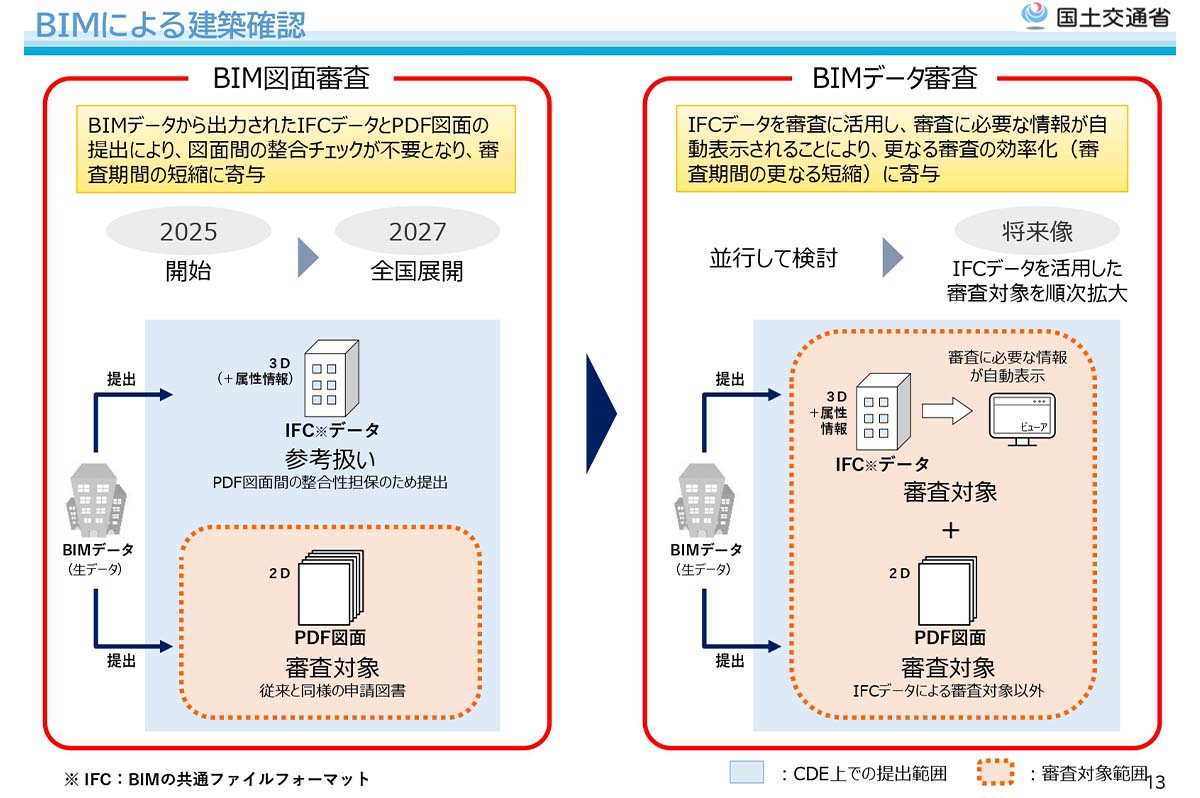

大手ゼネコンや設計事務所は独自に建築BIMを進めているが、課題は中小ゼネコンや設計事務所で国交省はこれらの企業が建築BIMを加速化することでBIMの社会実装を進める方針だ。国交省は2025年度からBIMによる建築確認を進める方針で、審査側もBIMデータによる審査を目指す。

小規模案件や改修事業でもBIMのニーズ

2022年度補正予算による、中小事業者へのBIM導入・活用支援により、地方都市案件、小規模案件、改修案件でのBIM活用のニーズが高いことが分かった。今後は、大都市だけではなく地方都市のプロジェクトでもBIMの普及という裾野の拡大と、高度なBIMを活用できる社会を構築していく。

「建築BIM加速化事業」ではBIM作成に取組む元請事業者(意匠設計事務所・ゼネコンなど)を公募し、「代表事業者」として登録。準備が整ったプロジェクトから交付申請となるが、予算額を超える場合は先着順となる。

なお、2022年度補正予算で支援を受けたプロジェクトも対象だが、交付申請の開始時期に差を設ける。設計BIMモデルや施工BIMモデル作成費を上限として、設計費・建設工事費に対して補助。元請事業者に加え、プロジェクトに参加する専門設計事務所や専門工事業者がBIMモデル作成にかかった、BIMライセンなどの費用(ソフトウェア費など)、BIMコーディネーター費など(BIMコーディネーター、BIMマネージャー、BIM講習にかかる費用)やBIMモデラー費(施工BIMに限る)の経費が対象。

書類提出は代表事業者が協力事業者の分も合わせて取りまとめるが補助金については代表事業者に対して一括に支払うことはせず、専門工事業者が要したBIMライセンス費などに対する補助金は、元請事業者を通さずに事務事業者から直接支払う。完了実績報告までに作成した設計BIMモデルや施工BIMモデルにより出来高を確認する。

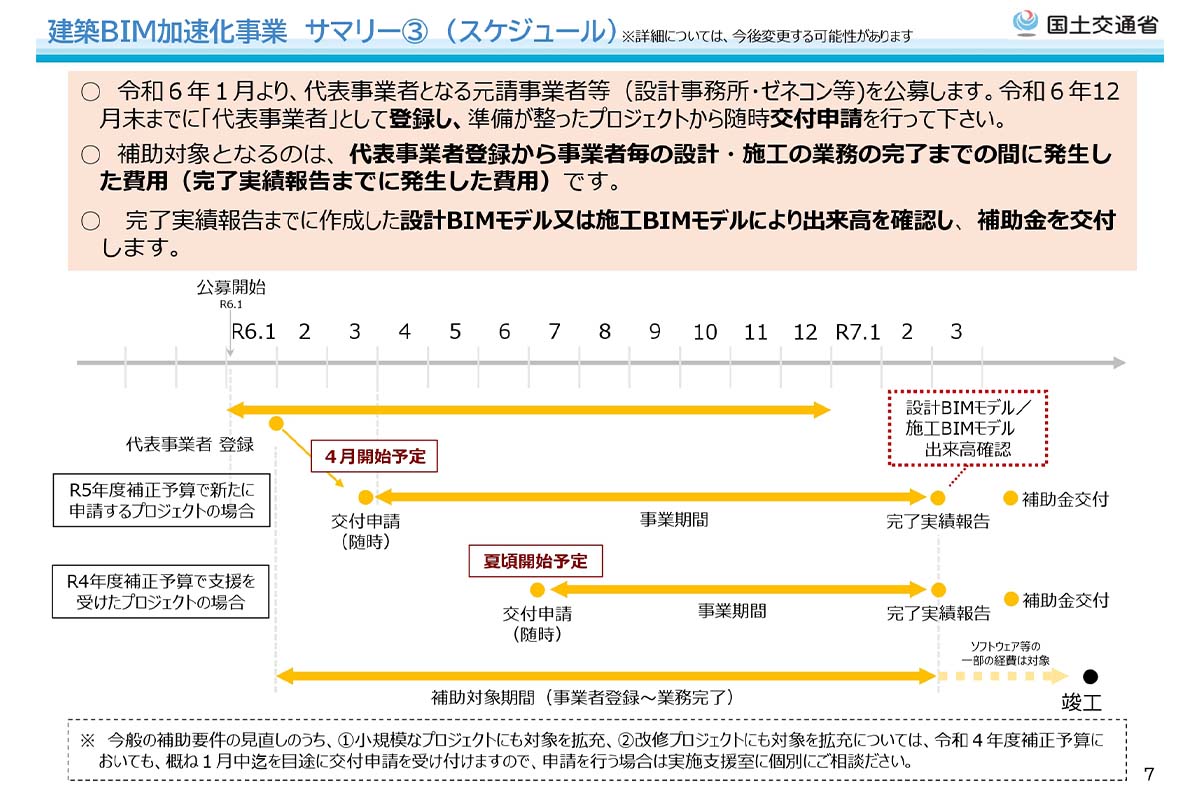

交付申請は4月から開始予定

代表事業者登録は1月22日から開始、交付申請は2023年度補正予算で新たに申請するプロジェクトの場合は4月から開始予定だ。また2022年度補正予算でも支援を受けたプロジェクトの場合は夏ごろから開始予定。なお、補助金の交付申請等の手続きは、「jGrants」(補助金の申請・届出ができる電子申請システム)を利用しての電子申請となる。

ちなみに、大規模な新築プロジェクトは、地区面積・延床面積がともに1,000m2以上で階数が3以上必要で、国土交通省が定める下記の利用方法を採用する必要がある。

- クラウド上でのモデル共有等による関係者管の高効率なコミュニケーションや合意形成における活用

- 環境影響に対する設計最適化等のシミュレーションにおける活用

- BIMデータの重ね合わせによる干渉チェック等の整合確認における活用

- 工事計画モデル等を用いた施工現場における安全管理や工程管理における活用

- 重機や車両の配置、資材搬送計画等の施工計画における活用重機や車両の配置、資材搬送計画等の施工計画における活用

- 建機と連動したICT施工等の工事管理における活用施工等の工事管理における活用

- モデルデータと連携した部材加工や製品検査における開発.モデルデータと連携した部材加工や製品検査における開発

上記以外の利用方法も、「建築BIM加速化事業実施支援室」に提出し、同等以上のものと認められた場合は、その方法をリストとして HP上に掲載する。なお、「建築BIM加速化事業実施支援室」のホームページを1月22日に開設、「建築BIM加速化事業」の詳細をまとめており、応募の問い合わせ先は同支援室となる。同支援室は、具体的な活用の内容を国に代わって補助金の交付などを行う組織だ。

BIMを中小、専門工事業界にも浸透へ

BIMの社会実装を加速化するためには、中小の設計事務所・建設業者のBIM活用促進は不可欠といえる。そこで国交省は2022年度補正予算により、「建築BIM加速化事業」を創設した。2023年度補正予算では事業の継続が決まり、小規模建築や改修プロジェクトにも対象を拡大、建設業界の中からは、「中小規模の事業者からも使い勝手の良い事業となった」と歓迎する声が高い。

今、大手・準大手ゼネコンや大手設計事務所では次々とBIMについて取組みが発表されているが、中小事業者の取組みはこれからが本番といえ、BIM活用を早急に進める必要がある。BIMが中小事業者までに浸透することにより、本格的なBIMの社会実装が期待される。