土木学会(田中茂義会長・当時 ※以降、記事中の役職名は取材当時のもの)が6月6日に、2023年度会長特別プロジェクトで取り組んできた「土木の魅力向上プロジェクト」の活動成果について記者会見した。

会長プロジェクトでは、①魅力ある土木の世界の発信、②土木のステイタスアップに向けた取組みの2つの小委員会を立ち上げて活動してきた。各小委員会の取組み内容や提案内容を踏まえ、田中会長は土木の魅力向上に向けて、①土木の魅力発信は「全員リレー」で、②土木史に学び、技術と志を伝承する、③個人の能力と業績を評価し、明示する、④教育現場への参画、⑤イノベーションで未来を創造する―と5つの提言を公表した。

記者会見の出席者は、田中会長(土木の魅力向上特別委員会委員長)、松永昭吾氏(魅力ある土木の世界発信小委員会委員長)、今西肇氏(土木のステイタスアップ小委員会委員長)、加藤隆氏(土木の魅力向上特別委員会 幹事長)。

田中会長は、「土木がその役割と重要性を社会から認知され、自分たちも魅力に富んだ土木の世界に入りたいとされる状況になったとき、土木技術者のやる気や働きがいはより大きなものとなり、土木のステイタスアップも実現する」と語った。今回の会見をもとにこの1年の活動をまとめた。

「土木は社会から見合った評価を受けていない」

田中茂義会長(土木の魅力向上特別委員会委員長)

田中会長は、魅力向上プロジェクトに取り組んだ動機について次のように語った。

土木はその役割と貢献に比べて社会から見合った評価を受けていない。それは社会が土木についてあまりよく知らないことに起因するため、土木の魅力を内外に発信することが肝要であると考えスタートした。

今回、田中会長は2023年6月から1年間活動し、その活動成果を踏まえて「会長メッセージ」を出し、活動内容をまとめたリーフレットを作成、土木学会本部や各種行事で配布している。

関連記事:【土木学会】第111代会長の田中茂義氏「土木の魅力発信と技術者のステータス向上に注力」

野心的で挑戦的な魅力発信を展開

次に、松永委員長が魅力ある土木の世界発信小委員会の活動内容を報告した。まず、土木学会の公式YouTubeチャンネルとは別に同委員会の公式チャンネル「dobokuTV」を設け、田中会長やインフルエンサーも登場し、積極的なコラボも推進。「野心的に挑戦的に少々過ぎるぐらいの構成をし、発信してきた」(松永委員長)。このほか、「X」や国土交通省九州地方整備局の全面協力を得た「TikTok」、「Instagram」でも積極的に情報発信につとめた。

松永昭吾氏(魅力ある土木の世界発信小委員会委員長)

また、自分の言葉で土木の魅力を伝えるコンセプトムービーを制作。初弾は九州の橋梁工事で撮影した「橋梁編」を公開、2弾目は近日完成予定の「水道編」を公開するが、こちらは埼玉県の浄水場で撮影した。

【最新】令和2年10月1日施行の建設業許可要件を解説します! / YouTube(宮城彩奈)

小中学生向けの出前授業ではひな形の道具としてオリジナルカードゲーム「ドボ・シティ」も制作した。カードゲームによって自然と土木の用語、災害の怖さに触れ、土木技術者が流ちょうに話すことなく自然と学べる効果がある。「できるだけ多くの土木関係者に購入していただき、ぜひ、ご家族であるいは地元の小中学校で楽しんでいく中で土木の魅力を発信してほしい」(松永委員長)

プロモーション課!カードゲームがほぼ完成♪♪♪/ YouTube(dobokuTV)

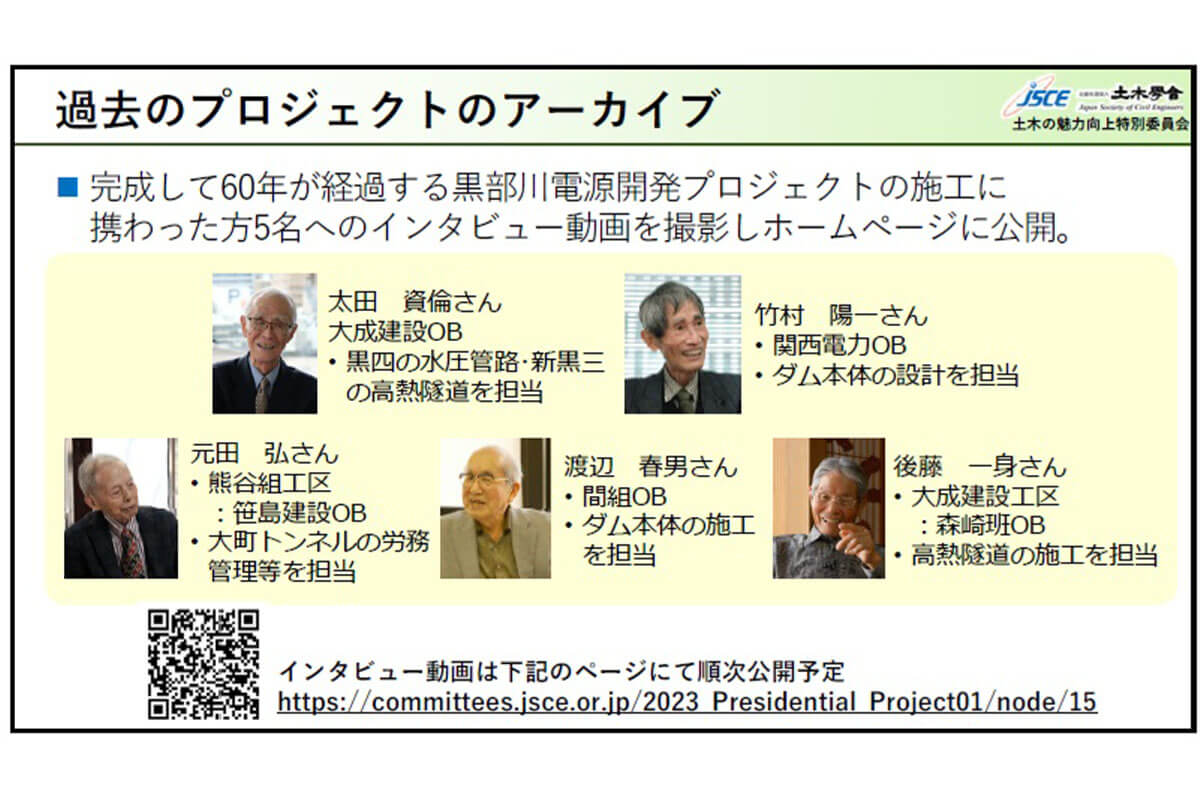

一方、眠っている土木の魅力や技術をしっかりと伝承していくことも責務であった。黒部川発電プロジェクト(黒四・新黒三)はすでにテレビ・小説・映画などさまざまなメディアで取り上げられているが、時代背景を含めて生の声を残すことは重要な仕事である。完成してすでに60年を経ているため、関係者はかなり高齢になっている。そこでかかわった方5名にインタビューし、動画を撮影し、予告編動画を制作した。

【最新】令和2年10月1日施行の建設業許可要件を解説します! / YouTube(宮城彩奈)

「インタビュー動画だけではなく、関係する技術資料、設計図面、まとまった写真集になっていないスナップショットなど、できうる限り収集した。それを今後、技術教育、魅力発信、一番大切な技術の伝承にも使っていきたい。たとえば中学生向けには、工法の工夫により安全を手に入れ、新しいテクノロジーが誕生し、さまざまな反省を踏まえながらイノベーションを起こしてきたことを語っていけるようなストーリーを考えている。こうした方々が存在したからこそ大阪の電力不足が解消されたという社会的使命に応えてきた点だけではなく、科学技術の視点で挑戦してきたことも教育現場と伝承の現場に実装していきたい」(松永委員長)

黒部川電源開発プロジェクトの施工に携わった5名へのインタビュー動画を公開へ

最後に同小委員会は、①自分の言葉で土木の魅力を伝えよう、②技術のバトンをつなげよう、③土木史に学び、未来を切り拓こうと3つのメッセージをまとめ発信した。