(公社)土木学会(佐々木葉会長)は、5月29日、東京都内で2025年度を初年度とする新たな5か年計画「JSCE2025」を発表した。

佐々木会長は、「現代は、先行きが見えにくい『VUCA(ブーカ)』(※)の時代を迎え、気候変動に伴う災害の激甚化や人口減少、インフラの老朽化といった喫緊の社会課題に直面している。この社会課題を考えるにあたり、会員間の部門を横断する情報共有や支部・部門・業種間の交流が難しく、学会活動の知見が適切に蓄積されておらず、必要な情報にアクセスがスムーズにできない状況にある」と土木学会内部の課題について述べた。

※VUCA…変化が激しく、先行きが見えにくく、複雑で、曖昧であるという現在の状況を表現するビジネス用語。

そこで、「会員が主体的に活動し自らの技術力、サービス提供力を向上させる場となるような機能が必要。『JSCE2025』は2025年度~2029年度までの5年間を対象期間とし、本学会全体の方向性を示す基本文書として策定した。本学会は、多様な知恵と技術を結集する場であり、学術と技術を融合させて、インフラのあるべき姿を示すことを目指している。『JSCE2025』は本学会の活動の骨格の役割を果たし、今後、示された方向性に基づいて、学会内部の課題解決、関係者間の交流促進、情報共有、さらには組織改革などのアクションプランとして、検討して実行していきたい」と新5か計画の意義について解説した。

また、吉谷純一企画部門主査理事・企画委員会委員長(信州大学教授)は、「土木学会は、社会への貢献が高く、本学会のミッションを機能的・効率的に展開する観点で『JSCE2025』を策定した」と語った。

「JSCE2025」の意義を述べる佐々木会長

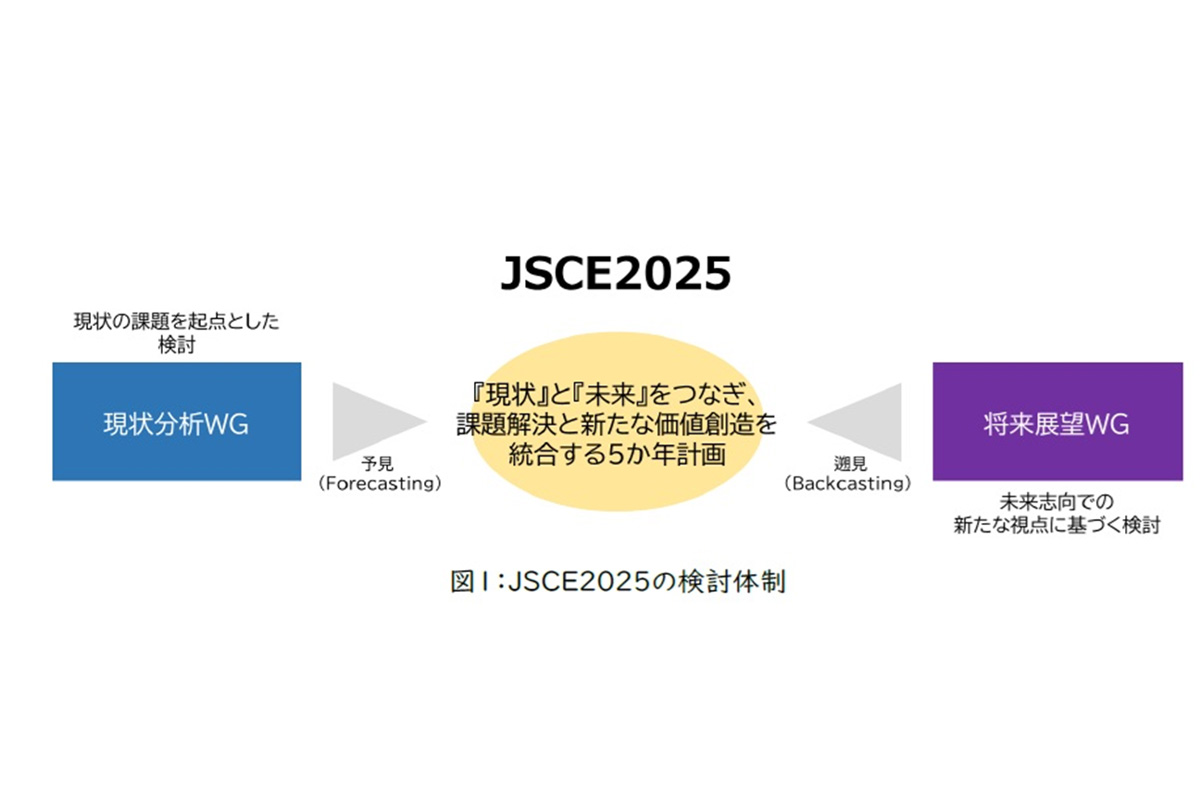

「VUCA」の時代では、土木界は自然災害への対応、補修・維持管理だけではなく、機能不全・機能不足を含めたインフラ劣化、労働者不足、土木人材の減少、技術継承の低下などの課題に直面している。「JSCE2025」では、「予見」と「遡見」という両視点から、現状と未来をつなぎ、課題解決と新たな価値創造を統合する新5か年計画として、目指すべき方向性や取り組むべき活動、組織体制や運営の在り方を提示した。今回は、「JSCE2025」のポイントを解説する。(※肩書きは会見当日のもの)

参考:新五か年計画「JSCE2025」(土木学会) / https://committees.jsce.or.jp/JSCE20XX/JSCE2025

新たな役割を期待される土木学会

会見では、福田大輔企画委員会幹事長(東京大学教授)が「JSCE2025」について解説した。今回、とくにフォーカスしたのが「学会の組織のあり方」で、具体的な活動内容については今後1年間で議論し、まとめる方針だ。土木学会では5か年ごとにJSCEシリーズを策定してきたが、組織に対する言及は約20年間にわたり行われていない。

現代は「VUCA」の時代を迎え、土木界も人口減少、インフラの劣化、国際化、日常生活とネットの融合の加速、生成AIの台頭と進化などの新たな社会動向と深く関わっていくことになる。このような様々な社会課題に対して適切に国民に対して還元し、社会貢献を果たしていくために、土木学会がどのような場として機能し、また「VUCA」の時代で組織の在り方も現状維持で良いのかなどの点が根本的な問題意識としてあった。

この問題意識をもとに、アプローチとしては予見と遡見の視点により、過去からの蓄積で今後どうあるべきか、または10年後を見据えた際の望ましい土木界の在り方を検討し、現状実施すべき内容を検討し、目指すべき方向性や取り組むべき活動、組織体制や運営の在り方を提示した。

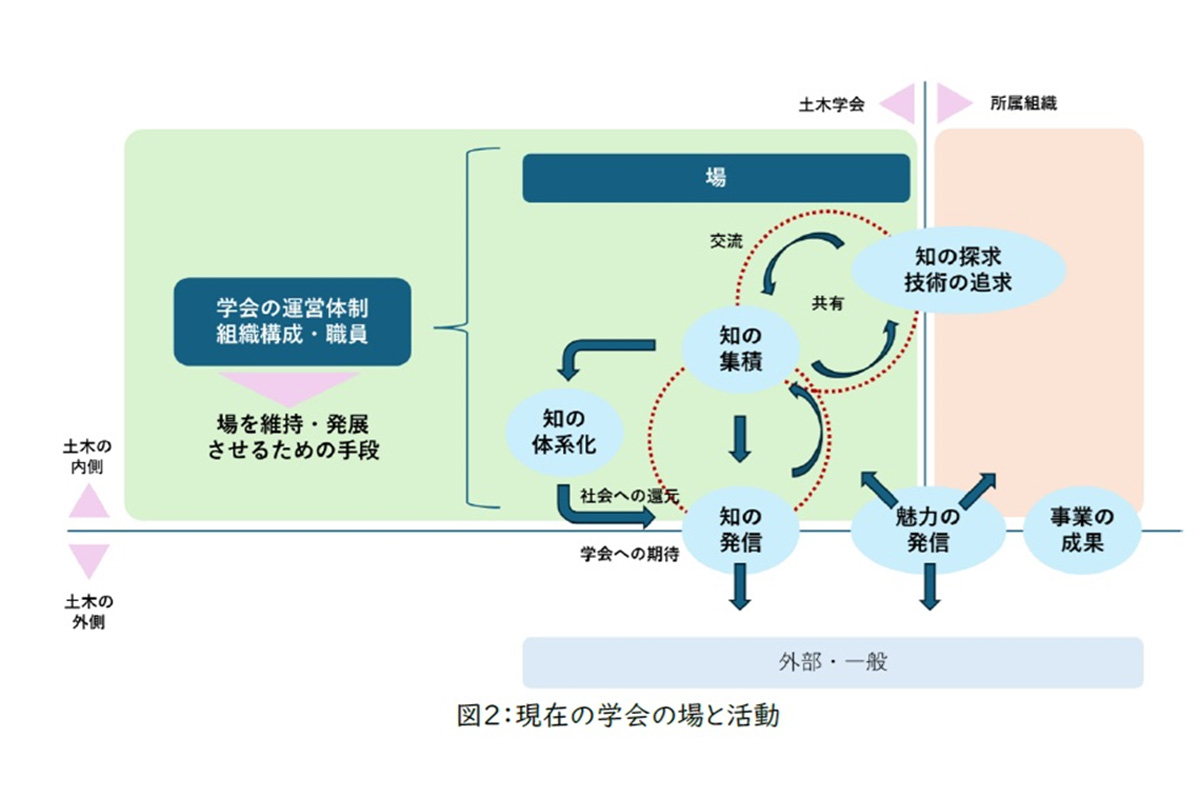

現在の学会の場と活動

今後、土木学会はこれまで果たしてきた役割や意義に加え、新たな役割が期待されている。学会内部(会員・委員会など)だけではなく、土木界全体や社会に対して、土木学会の価値や役割を伝える必要がある。

検討体制の主体は企画委員会が行い、委員会の中に「現状分析WG」(下大薗浩主査・JR東日本長野支社長)と「将来展望WG」(岡崎慎一郎主査・香川大学教授)を設置した。「現状分析WG」の下大薗主査は、①地域の課題解決の強化②国際活動の強化③社会とのコミュニケーションの在り方の検討④技術者教育の在り方の検討⑤個別の災害・環境などトピックスを取り上げるなど、12本の提言を行ったことを報告した。

「JSCE2025」の検討体制

「将来展望WG」の岡崎主査は、土木学会の価値・役割、将来像、将来の会員・職員の分析(ペルソナ分析)、あるべき姿に近づくための施策を検討し、これまでの基本的な価値である「世論をリードする未来像の提示」「インフラのあるべき姿の提示」「存在意義の提示」「土木工学の学問のハブ」をベースに議論。ペルソナ分析を経て、同WGでは「あなたをつなぐ あなたがつなぐ 新たなコモンズ」(2030年の土木学会)というキャッチフレーズを提起した。ペルソナから抽出した施策では、①組織間交流の推進②オンライン上・対面上での会員交流の推進③会員が全国で社会貢献できる環境の構築⑤支部活動の強化などを提案した。

「現状」と「未来」をつなぎ課題解決と新たな価値創造を統合

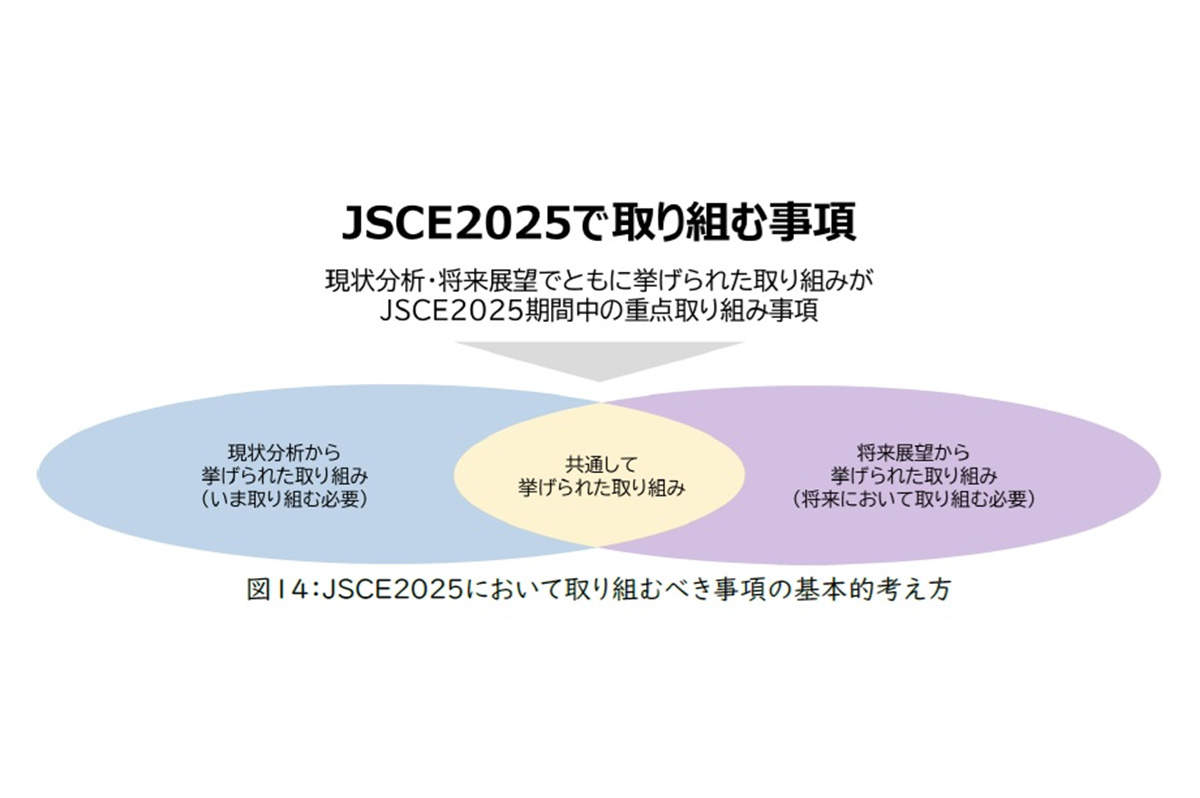

両WGで提案した成果を融合させ、同様な提言内容であれば重要度が高いという認識に立ち、項目を絞り込み、最終的に「JSCE2025」で取り組む事項を6点示した。

- 学術・技術の発展に繋げる分野横断・連携の一層の推進と支援

・学会内での分野横断・連携の推進と支援

・学会外との分野横断・異分野連携の推進と支援

・学会の各専門分野と市民との交流・連携の推進 - 学会活動の知見の蓄積、流通と活用方策の検討

・学会内の活動のアーカイブ化とオンラインアクセスの推進

・インターナルコミュニケーション・エクスターナルコミュニケーションの推進

・他分野なども含めた新たな技術や情報などのプラットフォーム化の推進 - 学会活動におけるDEIの促進

・DEI行動宣言の推進 - 体系的な技術者教育・土木教育の推進とアウトリーチ

・カリキュラムの設計と教材開発 - 地方組織の活性化と相互交流の推進、本部・支部の連携促進

- 学会活動と多くの会員との関係改善

・学会活動への会員参加の促進、会員が必要とするWEBサイト・WEBサービスの検討

次に、社会課題に対して取り組むべき重点項目の5点も明らかにした。

- VUCAへの対応

・VUCAへの学会としての即応力の醸成

○学会内の分野横断、学会外との連携による対応力の強化 - 気候変動・極端化する災害への対応

・カーボンニュートラル、グリーンインフラ、ネイチャーポジティブ

・流域治水、地震災害(国難災害) - 劣化するインフラへの対応

・インフラメンテナンス

・専門人材の育成 - 社会の安全・安心を支え、未来を描く人材育成

110周年プロジェクトで提示された「2040年代の土木技術者像を実現させるための教育や制度についてのまとめ」なども踏まえた取組み

・体系的な学習環境(カリキュラム)の提供

・教育資源(教材)の共有

・業界や社会に向け、「信頼ある情報源」としての発信と蓄積(イベント重視の発信

からの転換) - グローカル(Global&Local)な取り組みへの対応

・国際的な課題への対応

・地方における課題への対応

SDGs、その先のSWGsに土木はどのように貢献できるか

質疑応答では、社会課題に対して取り組むべき重点項目「人材育成」「劣化するインフラ対応」に質問があった。劣化するインフラ対応では、「インフラメンテナンス総合委員会の活動は大変活発で、地方自治体との連携も進み、全国レベルで活動が行われており、今後とも活動を推進していくことになる」(佐々木会長)、「埼玉県八潮市の道路陥没事故のように目に見えない陥没のリスクもあり、本学会としても危機感は強く抱いている。インフラメンテナンス総合委員会をもう少し深化していく」(福田幹事長)とそれぞれの回答があった。

人材育成については「地方自治体の職員も技術課題に取り組めていない、または取り組んだことのない分野もあり、本学会として教育プログラムを作成し、それで教育を行ってもいいのではないか。本学会の教育継続活動と連携し実施するほか、異業種交流の中で技術力を高める方法があるとの意見があり、さまざまな点で本学会が関与できる分野といえる。この点を具体的にどう進めるかについてはこれからの議論になる」(下大薗主査)、「四国支部の意見だが、多くの技術者教育プログラムが充実している。一方、どのプログラムを受講すれば良いかの点は整理されず、本部と支部が連携して、教育プログラムの紹介や整理を行い、オンラインで受講できる内容であれば、本学会が情報のハブとなり、参加を促せば技術者教育の貢献ができる」(岡崎主査)との回答があった。

「JSCE2025」で取り組むべき事項の基本的な考え方

具体的なアクションについては、今後1年間、基本方針に沿って企画委員会で2つ程度のプロジェクトを定め、次年度以降に取り組む方針だ。さらに次の5か年計画である「JSCE2030」へつないでいく議論も並行して進める。この中では「SDGs(持続可能な開発目標)の話をもっと盛り込むべきではないか」「分野を横断し、境界を拓き、土木と社会の未来を描くためにどのような役割を担うかの議論が必要」「Beyond GDP(GDPを越えて) SWGs(Sustainable Well-being for all)に土木はどのように貢献していくかは『JSCE2025』の期間中に議論していくことが必要」との意見がある。