「地域産業・レガシー産業のアップデート」をミッションに掲げる株式会社クアンド(本社:福岡県北九州市、代表取締役CEO:下岡 純一郎氏)が、建設・土木や製造、インフラの現場に特化した遠隔支援コミュニケーションツール「SynQ Remote(以下、シンクリモート)」の提供を通じて、業界の課題解決を加速させている。

シンクリモートは、現場のスマートフォンと事務所のPCをリアルタイムの映像と音声でつなぎ、移動することなく遠隔から的確な指示や状況確認を可能にするものだ。省人化と品質確保を両立させる仕組みとして、建設会社だけでなく、行政機関にも導入が拡大している。

さらに近年はAIによる新機能の開発やM&Aにも着手。ソフトウェア開発と事業承継支援の両輪で産業全体の変革「IX(インダストリー・トランスフォーメーション)」を目指す。今回は、同社代表取締役CEOの下岡純一郎氏に、事業の現在地と今後の展望について話を聞いた。

現場監督が抱える「移動時間」という課題

――まず、株式会社クアンドの概要と創業の経緯についてお聞かせください。

下岡社長 当社は2017年に福岡県北九州市で創業し、建設・点検・保守といった現場業務に特化した遠隔支援ツール「シンクリモート」の開発・提供をしています。

私の父は北九州市で建設設備会社を営んでおり、長男の私や現場監督の妹も取締役として経営に携わってきました。建設業界では、作業の進行・管理を担う人材の確保や育成が難しいという深刻な課題があります。特に、複数の現場を並行して対応する場面では、一人の担当者にかかる負担が非常に大きいのが実情です。

あるとき、従業員が現場と事務所の移動に多くの時間を費やしていることが分かりました。現場での指示時間は10~20分程度であることが多く、そうした課題意識から、現場の状況を確認し、技能者に指示を出す作業の多くはリモートでも可能だと考え、開発に至ったのが遠隔支援ツール「シンクリモート」です。

ビデオ通話ツールで事務所と現場をつなげる

――シンクリモートの概要を教えてください。

下岡社長 現場と遠隔の支援者をつなぐ、現場作業に特化したビデオ通話ツールです。建設業や製造業、設備メンテナンス業など、様々な現場でご活用いただいています。事務所のPCと現場のスマートフォンやタブレットを接続し、ライブ映像にポインターや手書きの指示を重ねることで、現場を往復することなく正確に施工箇所の指示をリアルタイムに伝えられます。

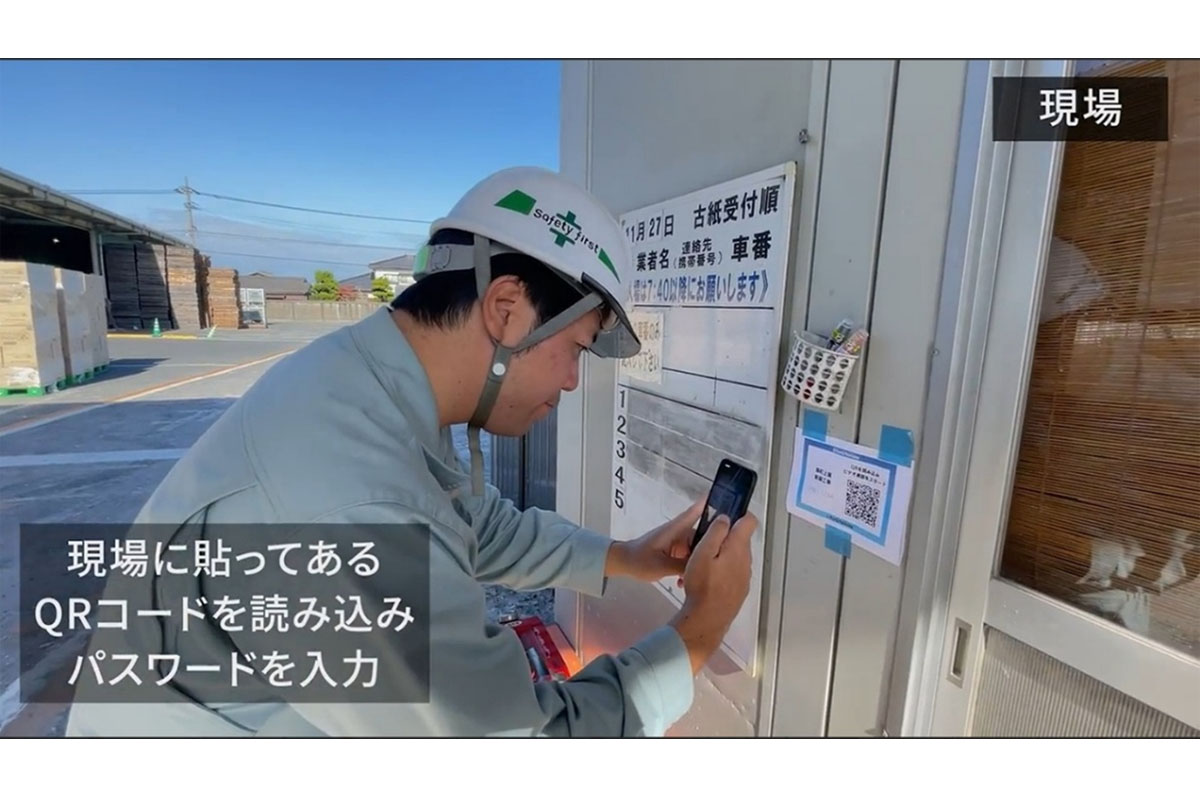

遠隔支援ツール「シンクリモート」試行中の様子(現場側)

特に評価いただいているのが、メジャーの目盛りや建材の細かい質感・形状まで鮮明に確認できる画質の良さです。これにより、遠隔でも巡回点検や監査を高精度に行えます。また、アプリのインストールやユーザー登録が不要で、スマートフォンのカメラでQRコードを読み込むだけで、ブラウザ上で通話できる手軽さも特徴です。誰でも直感的に使えるため、ITツールに不慣れな方でもすぐに活用できます。

事務所から現場へリモートで指示を出す様子

さらに、現場の状況を写真や動画で撮影し、コメントやタグを付けて記録・整理することも可能です。撮影日時や場所、撮影者といった情報をもとに後から検索できるため、報告書の作成業務も効率化できます。現場からは「指示が明確になり、手直しが減った」「すぐに相談できる安心感がある」といった声をいただいており、生産性向上と心理的安全性の確保、さらには技術継承にも貢献できる、現実的な一手だと考えています。

QRコードを読み込むだけで簡単に接続できる

1日4往復・月40時間の”確認移動”がゼロに

――どのような企業が導入されているのでしょうか。

下岡社長 大東建託様、パナソニックホームズ様、竹中工務店様といった大手から、長崎県の谷川建設様のような地域を支える建設会社まで、多様な企業に導入いただいています。また、設備工事業や、東京メトロ様のような鉄道の工事・メンテナンス、電気・上下水道といったインフラ工事などにも活用範囲が広がっています。

建設業界では、採用と育成が重要になります。かつて人材に余裕があった時代は、ベテランが若手に付きっきりで丁寧に指導できましたが、今はその余裕がありません。すると若手が一人で判断することに不安を感じたり、品質に懸念が生じたりするケースも少なくありません。シンクリモートを使えば、ベテランが遠隔から若手を指導・サポートできるため、品質の担保と若手の安心感の醸成にもつながります。

――大手と中小の建設会社で、導入の目的に違いはありますか。

下岡社長 中小の建設会社様では、とにかく人材が不足しており、社長や少数のベテラン技術者が多くの現場を回って品質を管理しているケースが多いため、人材不足を補う即戦力ツールとして導入を決められる傾向があります。一方、大手建設会社様では、品質管理体制の強化や新人教育、協力会社とのコミュニケーション効率化といった、現場全体の業務改革の一環として導入を検討されることが多いですね。

――具体的な導入事例をご紹介ください。

下岡社長 電気・空調・通信設備工事などを手がける株式会社中電工様では、ベテランの高齢化と若手育成が課題でした。ある現場では、若手からの確認依頼のたびに現場代理人が事務所と現場を1日4往復し、積み重なって月40時間、工期20ヶ月で約800時間が「移動のためだけの時間」に費やされていました。電話では「壁のどの高さか」「左右はどちらか」といった箇所の指示が伝わりにくく、誤施工のリスクも高まる場面もあり、些細な指示でも上司や先輩社員が現場に出向く必要があったそうです。

そうした課題に対し、2025年2月にシンクリモートを導入いただいたことで、”確認のためだけの移動”がゼロになりました。若手社員にとっても、リアルタイムに指示を仰げるため、「その場で的確な答えをもらえる安心感がある」と自信を持って作業に臨めるようになり、手直しの減少と心理的安全性の向上につながっています。

若手の定着・育成支援をリモートで(中電工)

また、長崎県で木造住宅事業や土木工事、商業施設などを手がける株式会社谷川建設様では、全社的なDX推進の一環として導入いただき、月550時間の移動時間削減を見込んでいます。ベテランと若手のコミュニケーションが迅速かつ円滑になり、現場品質も向上しました。今後は活用範囲をアフターサービスにも広げ、顧客対応の迅速化を図るなど、さらなる業務効率化を目指しておられます。「ベテランがポインター機能を使いこなす」「若手同士が遠隔で図面を見ながら意見交換する」といった光景が見られるようになり、IT導入が難しいとされてきた現場にも着実に浸透している手応えを感じます。

施工管理・立会検査・突発対応を遠隔で対応(谷川建設)

――行政機関での導入も進んでいるそうですね。

下岡社長 はい。北九州市や福岡市、都城市、瀬戸内市など、自治体の建設系部局の土木分野での採用が進んでいます。特に都城市は、市長がデジタル庁の「デジタル社会構想会議」のメンバーで、全国に先駆けたDX推進都市でもあり、その一環としてシンクリモートを導入いただきました。デジタル統括課の推奨により、2021年4月以降、各工事担当課の発注する公共工事でシンクリモートを活用しており、国土交通省が推進する遠隔臨場、特に材料確認や段階確認、立会などの発注者としての検査業務に役立てていただいています。特に、都城市のような広大な市域では、監督員が現場を確認する際の移動時間の長さが課題でしたので、移動時間が大幅に短縮され、コスト削減にもつながりました。受注業者にもアカウントが配布され、双方の業務効率化に繋がっています。

DX推進都市の都城市での公共工事で大幅採用

また、経済産業省の「J-Startup 2023」に選定されたことで、国からの信頼性が高まったことも追い風になっています。防衛省と経済産業省が設置した「防衛産業へのスタートアップ活用に向けた合同推進会」では、防衛省内で居並ぶ幕僚の方々に対してプレゼンをさせていただき、防衛分野での活用も前向きに検討されており、政府全体のDX推進の動きとも連携していきたいと考えています。

現場の課題を学んだAIが遠隔支援を行う未来

――シンクリモートは今後どのように進化していくのでしょうか。

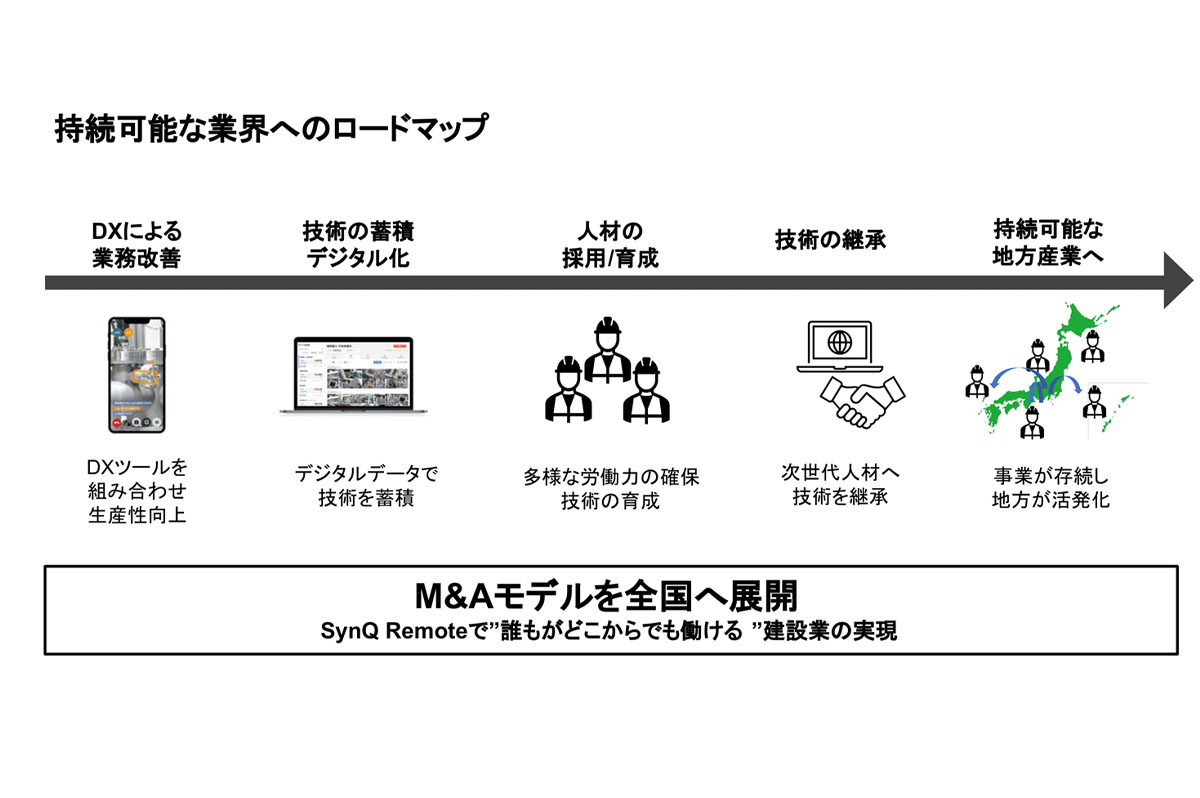

下岡社長 日本の建設業界は、就業者の減少とインフラの老朽化という二つの大きな課題に直面しています。担い手が減る一方で、建設需要は今後も堅調に推移するでしょう。さらに、技術が属人化しているため、ベテラン層の大量引退によって業界全体の技術力が低下する懸念があります。私たちが目指すのは、個人の経験やスキルに過度に依存せずとも、現場が一定以上の品質を確保できる仕組みを創ることです。

これまで現場の指示は口頭で行われることが多く、貴重なノウハウが組織に蓄積されませんでした。その結果、特定の技術者がいないと解決できない問題が生まれ、その人が引退すれば技術も失われるというサイクルが繰り返されてきました。

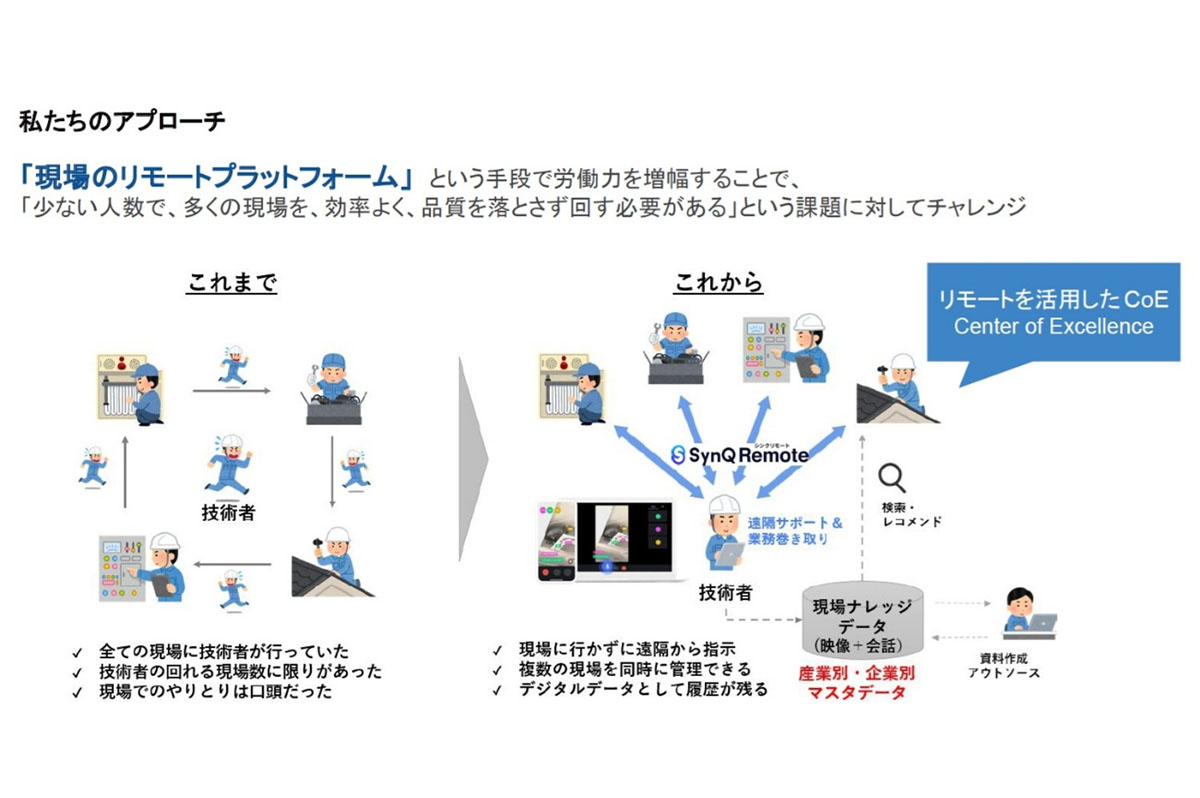

私たちは、この状況を変えるために「Center of Excellence」という構想を掲げています。これは、技術・データ・ナレッジを中央に集約し、一人が複数の現場を効率的に管理できる体制です。この遠隔支援のやり取りをデータとして蓄積していけば、将来的には人間ではなく、現場の課題を学習したAIが遠隔支援を行う世界が訪れるのではないかと考えています。

リモートを活用した「Center of Excellence」の考え方

――未来の機能について、もう少し詳しく教えてください。

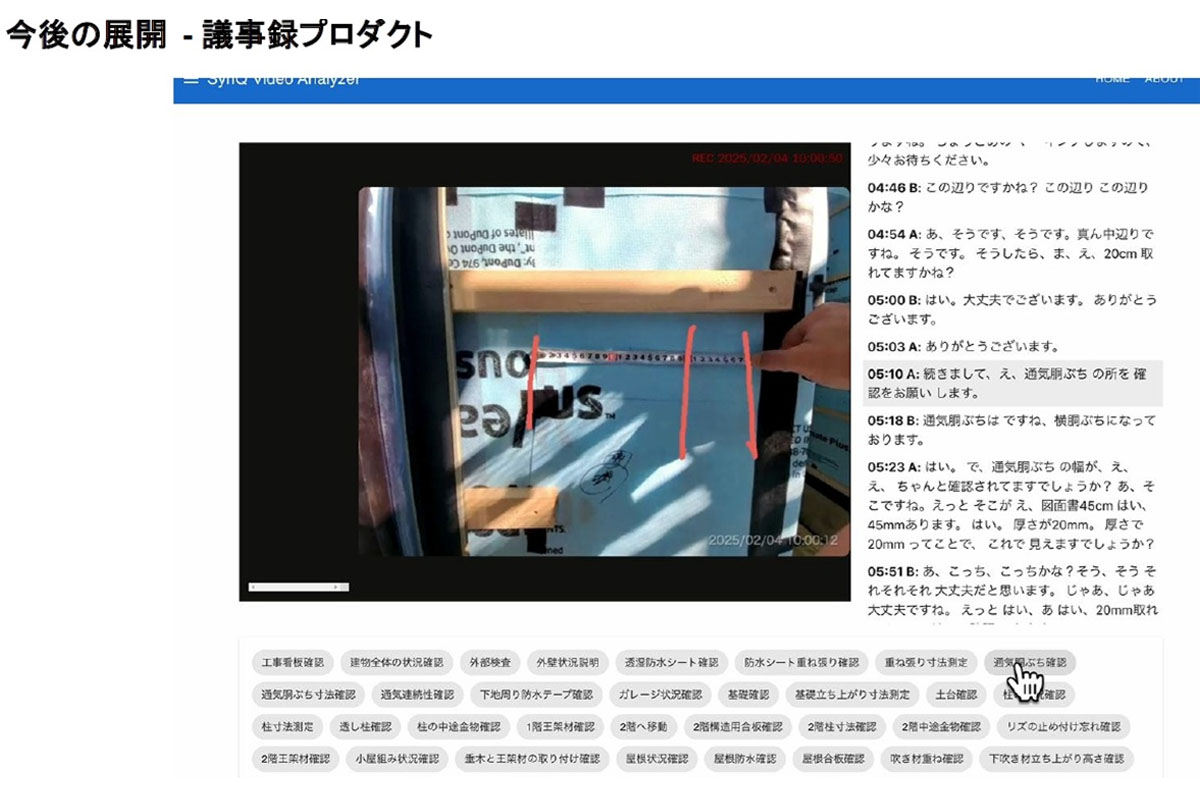

下岡社長 現在、住宅検査会社様を対象とした「議事録・報告書作成機能」の開発を進めています。これは、新人がスマートフォンで撮影しながら現場で検査を行い、ベテランが遠隔で指示を出す場面を想定した機能です。シンクリモートでの会話は自動で文字起こしされ、AIが重要なキーワードを抽出します。そして、後からキーワードをクリックするだけで、該当する現場の状況や会話内容をすぐに確認できるようになります。これにより、約40分間の検査業務で、手順や検査手法をまとめた高品質なレポートが自動で作成されるようになります。

議事録プロダクトのイメージ

さらにデータが蓄積されれば、現場でAIに質問すると、AIが音声で回答してくれるようになります。このAIの優れた点は、「これ」や「あれ」といった指示語を、映像から視覚的に認識できることです。現在は人が人を支援していますが、将来的にその役割の一部がAIに置き換わっていくと、人手不足や技術の属人化といった課題の解決に大きく近づきます。現場の知見をデータに変え、未来の働き方に活かす。私たちはそんな世界を構想しています。

M&Aで、平均年齢60代の企業がDX先進企業に

――2024年12月には、株式会社南都技研を完全子会社化されました。M&Aに踏み切った理由は何ですか。

下岡社長 単にプロダクトを導入いただくだけでは、お客様の課題解決は限定的だとベンダーとして痛感していました。ツールを制作・販売するだけではなく、私たち自身が組織のオペレーションにテクノロジーを深く組み込み、業務効率化のモデルケースを創ることで、より本質的な課題解決に繋がると考え、M&Aを実行しました。

株式会社南都技研 代表取締役 多田佳充氏(左)と株式会社クアンド 代表取締役 下岡純一郎氏

――M&Aによってどのようなシナジーが生まれましたか。

下岡社長 両社にとって大きな効果がありました。私たちクアンド側は、プロダクトを現場に導入する際の課題や重要なポイントがより明確になり、南都技研は、当初テクノロジーに対して距離を感じていたものの、AIやテクノロジーを、私たちのサポートによってスムーズに導入できました。

平均年齢が50~60代の南都技研で、今や従業員の8割がChatGPTを活用しています。おそらく日本で最もデジタル化が進んだ測量・補償コンサルタント会社の一つに変貌を遂げたのではないでしょうか。社内にIT導入のプロセスを理解している人材がいて、全社的に水平展開することができれば、組織全体が大きく変わることを証明できました。

M&Aモデルを全国へ展開していく

――今後のM&A戦略についてもお聞かせください。

下岡社長 今後も複数社を連続的にM&Aを実施していく計画です。当社の強みはリモートツールですので、検査・調査・測量といった、視覚的な判断の割合が高く、リモート化による効果が大きい業態の企業を主な対象として検討しています。

これから日本のインフラは老朽化し、それを支えてきた技術者も引退の時期を迎えます。このままでは道路・橋梁・上下水道といった社会インフラが十分に維持できず、日常生活や経済活動に深刻な影響を及ぼすリスクが現実味を帯びてきます。私たちの社会基盤を揺るがす深刻な課題をテクノロジーと人の力を組み合わせて挑むことで解決できれば、大きな社会的インパクトを生み出せると信じています。

現在、当社の事業は「シンクリモート(SaaS)の開発・提供」と「M&Aの推進」の両輪で構成されています。ソフトウェア単体ではなく、人や組織とテクノロジーを掛け合わせることでハイブリッドな成長を目指しつつ、建設業界が抱えるもう一つの大きな課題である事業承継にもM&Aを通じて向き合い、産業全体の変革「IX(インダストリートランスフォーメーション)」をリードしていきたいと考えています。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。