検定書類のムダを省く「工事情報共有システム」(ASP)

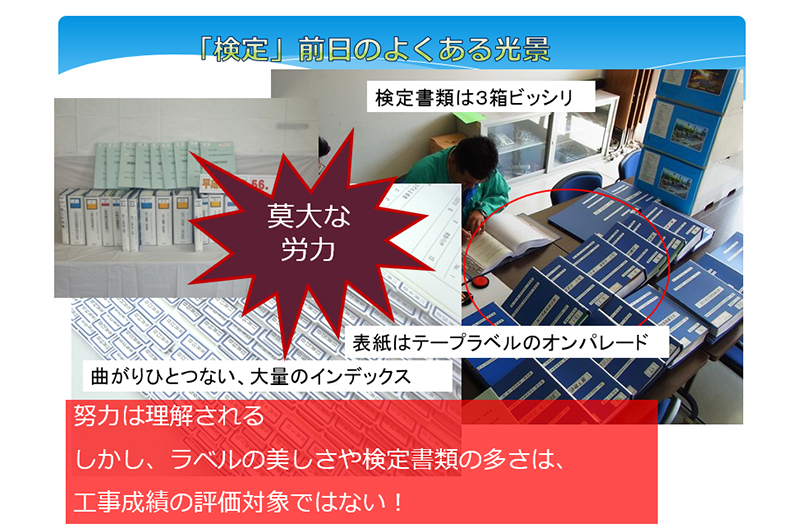

工事検定前日のよくある光景

上の写真は、昔の検査前日の光景です。打合せ簿だけで約400件にもなり、大量のインデックスやテープラベル、書類はダンボール3箱。これは1年間のある工事の成果です。

しかし検定書類の多さや、ラベルの美しさは、工事成績の評価対象ではなく、その莫大な苦労は、5年の保存期間のあと、廃棄されることになります。こういうムダな労力が、「工事情報共有システム」(ASP)を導入することによって不要になります。

さて、「工事情報共有システム」(ASP)は、工事検査のときに役に立つと言いましたが、どう役に立つのか?

例えば工事検定時に、検査官から「施工計画書変更の届出は何回ありましたか?日付と共に順を追って確認させてください」という質問は、ほぼ確実に聞かれる事項です。

その場合、施工計画書の提出手続きに用いた「打合せ記録簿1通」を呼び出すのは、紙の打合せ記録簿でも、電子データを開くにしても、まあ簡単です。すぐに見せる事は出来るでしょう。

では、こういう質問をされたらどうでしょうか?

「当初はこれで、1回目の変更はこれで、2回目の変更はこれ!」

こんなテンポで、さっさと出せますか?紙では絶対無理。こんな方法では工事検査が円滑に進むわけがないし、焦りますよね。変更履歴の一覧なんかでも良いのですが、客観的事実を持って日付を証明するには、打合せ記録簿、もしくはそれと同等の担保を持つもので証明しなければなりません。

しかし、「工事情報共有システム」(ASP)なら簡単です。電子決裁を行っていた画面で検索すればいいだけです。「施工計画」と検索したら、関係するものだけ抽出できて当たり前。この画面で、当初の提出がいつで、変更の履歴と日付、どんな変更だったのかの概要までわかります。

「工事情報共有システム」(ASP)の活用方法

それでは最後に「工事情報共有システム」を運用する上で、そのメリットを最大限に生かす活用の具体例と効果を紹介します。

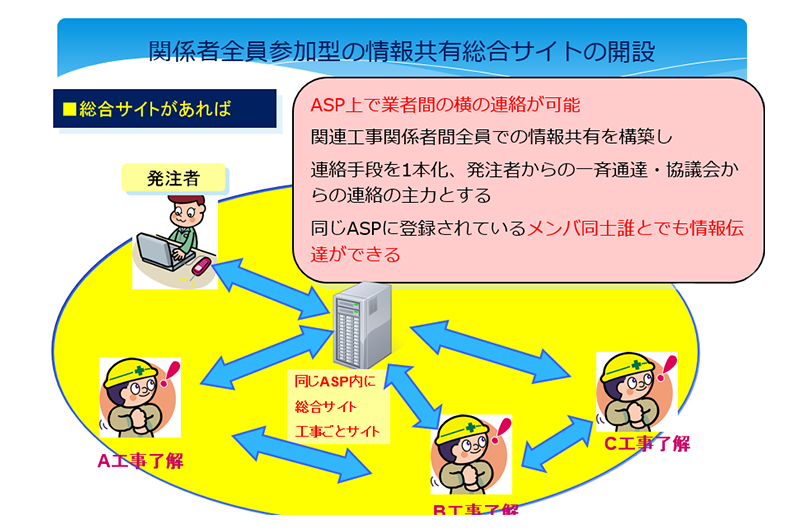

それは関係者全員参加型の情報共有サイトを開設する、ということです。そのメリットは、単にシステムの利用開始(ログイン操作など)が楽になるというだけでは意味がありません。

「工事情報共有システム」は、業者間の横の連絡や、発注者や協議会等からの一斉連絡が簡単かつ確実に行われてはじめて、その効果が現れます。

従来の運用方法ですと、工事ごとの受発注者の情報共有はできますが、工事ごとに完全に仕切られているため、工事間の情報共有はできません。したがって、情報発信者は、統一したプロバイダを使用することを促さなければ意味がありません。

そこで、通常使う個々の工事ごとのASPサイトとは別に、関係者全員が共同で運用できるサイトを作成します。総合サイトと工事ごとのサイトを切り替えるだけですので、煩わしさは一切ありません。これを使って、工事請負者同士の情報共有と連絡手段とします。スケジュール管理、掲示板、写真共有、ブログ等の機能もあります。

役所から指定は出来ませんので、あとは受注者さんが形成する安全連絡協議会等で統一するよう決めてもらう必要があります。

関係者全員参加型の工事情報共有総合サイト

土木工事の施工管理技士は「工事情報共有システム」を熟知せよ!

「工事情報共有システム」(ASP)の初心者からは、初期段階で会社の情報を細かく入力しなければならない?との問い合わせもありますが、それを考える必要はありません。登録したい方の名前、メールアドレスをプロバイダに伝えることで、プロバイダが勝手にやってくれます。

使い方が良く分からない?との問い合わせについても、プロバイダが来てくれて、実践的に説明しますので、初心者の不安は一瞬で吹き飛びます!

繰り返しますが、この「工事情報共有システム」無しでは、もう公共工事は進みません。土木技術者は絶対にマスターしなければなりません。「興味を持ちましょう」という時代ではなく、出来て当たり前です。理解していなければ、時代錯誤です。ついて来れない方は、ご退場です!

私も社内情報共有ツールとして、ASPを使ってます。インターネットが繋がれば、会社、家、どこでも情報確認が出来ます。特にスケジュール管理は重要なので重宝しています。

土木工事のみならず、機械設備工事や電気設備工事にも「工事情報共有システム」(ASP)は浸透してきています。ぜひ、デメリットを言い訳にしないで、学んでください!