超大規模土木工事に該当したケーソン工事の建設工事計画届

それは、東九州自動車道の橋梁下部工事で、現場責任者を任された現場のこと。

私はケーソン工法を何度となく経験しており、この現場もニューマチック・ケーソン工事だったため、意気揚々と工事に取り組み始めたところでした。

ところが、この工事は、地表面より深さ33mまでの沈設工事で、ケーソン作業室への送気圧0.34Mpaと、「超大規模土木工事」に相当していました。

確認のため、慌てて本棚に備えてあった書籍『建設工事計画届必携』に眼を通すと、労働安全衛生法第88条の計画届は、次の3つのレベルに分かれるとのこと。

- レベル1: 大型工事

労働基準監督署への提出、着工14日前届出 - レベル2: 大規模工事

労働基準監督署への提出・審査、着工14日前届出 - レベル3: 超大規模工事

厚生労働大臣へ提出・審査(学識者の意見徴集)、着工30日前届出

そして、以下の6項目に該当すると、超大規模工事の土木工事となってしまい、建設工事計画届の提出先も労働基準監督署でなく、厚生労働省大臣宛に変わることを再確認しました。

いわゆる「大臣申請」です。

「大臣申請」に該当する工事は次の通り。

- 高さ300m以上の塔の建設工事

- 堤高150m以上のダムの建設工事

- 支間500m以上の橋梁の建設工事

- 長さ3000m以上のトンネルの建設工事

- 深さ50m以上の立坑の掘削工事

- 函内圧力0.3Mpa以上の圧気工事

・・・初めて担当する「超大規模土木工事」の現場監督の重責を感じ、対応手順が分からず、私は急に緊張していました。

あとで知ったことですが、ケーソン工事の見識者によると、ケーソン工事では函内圧が0.30Mpaが一つの境とされているそうです。

そのため、設計段階から0.30Mpa以内、沈設深さ30m以内とし、沈下抵抗力は躯体の大きさで調整するのが主流とのことでした。

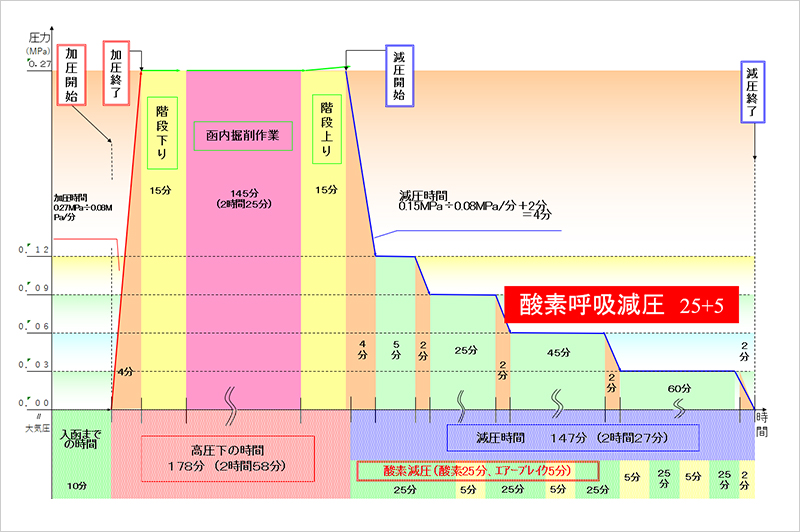

圧気工事0.27MPaで作業する場合のタイムテーブル

ただ、地質状況や河川の阻害率を考慮すれば、そうもいかない現場状況もあるようです。

いずれにしろ、私が担当する工事は、『超大規模土木工事』という位置づけで、私は責任者として、現場担当者全員に「今回は簡単ではないヨ!」と鼓舞しました。