不眠不休で復旧工事に邁進した地域建設業者たち

東日本大震災はわれわれに多くの教訓を残した。そのうちの一つに、発災当時に不眠不休で復旧工事に邁進していた地域建設業者の存在を決して忘れてはならない。

しかし、当時は公共工事の大幅な縮小により、その存立も厳しかったことが実情であった。現在でも後継者不在等の問題で、地域建設業者の一部は廃業の危機に追い込まれている。

東北6県における建設業協会の連合団体である東北建設業協会連合会の大槻良子専務理事兼事務局長、伊藤友良技術顧問(発災当時・国土交通省東北地方整備局在籍)は声を揃えて、「地域建設業者は、地域の公共財」と語る。

両者に、東日本大震災当時の同連合会の動向とともに、地域建設業者が存在することの意義について聞いた。

「くしの歯」作戦で、一刻も早く道を啓け

――発災当時の状況についてお聞かせください。

大槻専務 北建設業協会連合会の事務局は宮城県建設産業会館の5階にあります。6階にある宮城県建設業協会は、当日15時30分には災害対策本部を設置しました。連合会としても、すぐに対策本部を設置しました。

対策本部では、国土交通省 東北地方整備局とも密に連絡を取りながら状況の把握に奔走しつつ、被災4県(青森・岩手・宮城・福島各県)の各建設業協会へ迅速に連絡し、東北地方整備局に要望を提出しました。要望の内容としては、発災当時は年度末で工事が佳境を迎えていたこともあり、工事の一時中止を求めたものが一番多かったと記憶しております。

その後は、協会員自らも被災者である中で、地域のため、地元のために現場のパトロールを開始するとともに、道を開かなければ、自衛隊や警察、救急による人命救助活動も進められないため、燃料不足の状況ではありましたが道路の啓開作業に当たることになりました。

6割もの建設業者が、発災後4時間以内に活動を開始 / 出典:国土交通省 東北地方整備局

――道を開くに当たっては、緊急輸送道路を「くしの歯型」に啓開する、いわゆる「くしの歯作戦」が功を奏しました。どのように進めていったのでしょうか?

伊藤友良氏(以下、伊藤顧問) 当時、私は東北地方整備局 道路部 道路情報管理官を務めておりました。徳山日出男・東北地方整備局長(当時)から指示受け、まずは被災状況を把握するため、三陸の岩手から福島までの出張所に連絡を入れました。

そこで、宮城県仙台市から太平洋沿岸を経て青森県青森市に至る国道45号が、津波の被害により特に悲惨な状況になっていたため、徳山局長が「くしの歯作戦」を提起しました。

道路啓開前の国道45号の状況 / 出典:東北地方整備局フォーラム『がんばろう!東北』

くしの歯型に進めていくことになった理由は、被害が特に大きかった国道45号の縦軸ラインを啓開するためには、比較的被害の少なかった内陸側の縦貫道や国道4号から繋がる横軸ラインを経由しなければ、国道45号に到達できなかったためです。

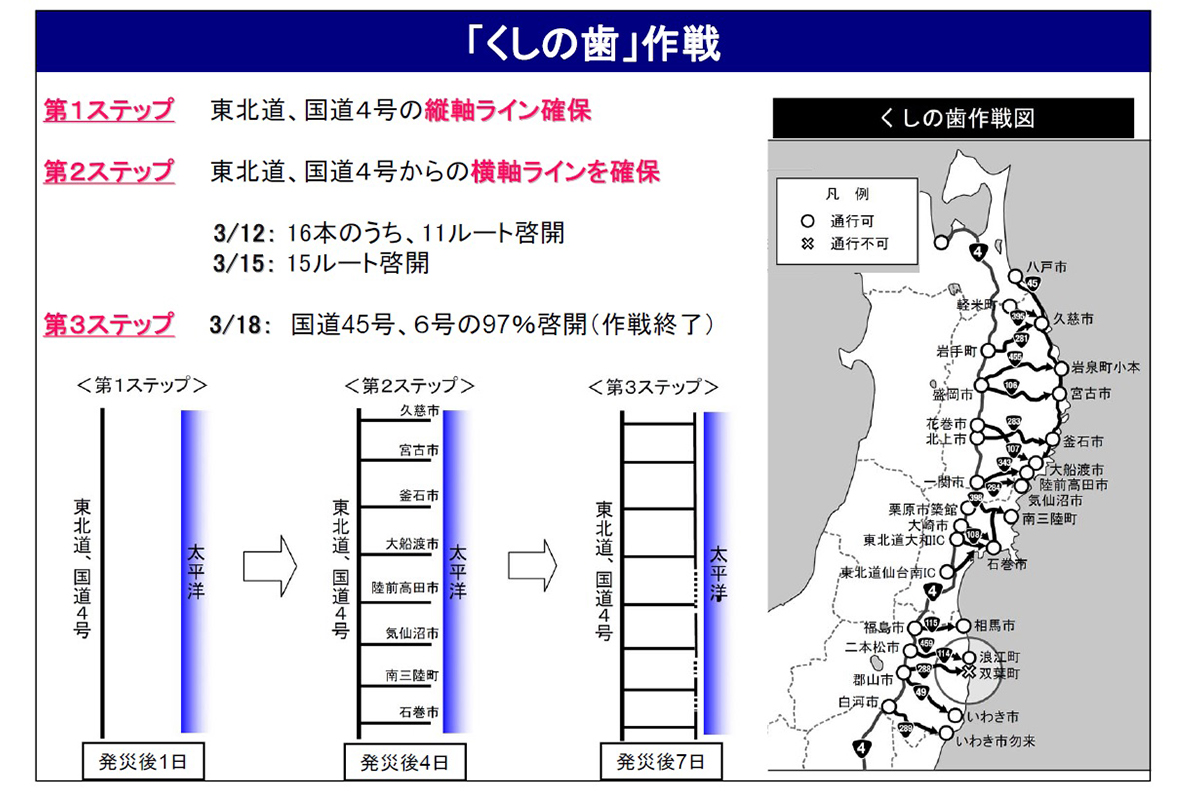

そこで、まずは第1ステップとして東北自動車道と国道4号の縦軸ラインを確保、第2ステップで東北自動車道と国道4号から国道45号に向かう横軸のライン15本の国道を確保、第3ステップとして国道45号、国道6号の縦軸ラインの啓開に当たりました。作戦は成功し、発災から1週間後の3月18日には国道45号、国道6号の97%の啓開が完了しました。

「くしの歯」作戦の全容 / 出典:東北地方整備局フォーラム『がんばろう!東北』

道路啓開はどこから着手するかという視点が極めて重要です。人員と資機材は限られていますから。「くしの歯作戦」では、被災地各地の業者ごとにパーティー組んでもらい進めましたが、もし地域建設業者がバラバラに道路啓開を行うと、収拾がつかなくなってしまいます。それを計画的に行うよう指示を出したのが徳山局長でした。私も毎日、どこの道路を啓開しているかの状況を把握し、本省にも日々一刻と伝えました。

地域建設業者は半公財 ありがたい言葉です。

この言葉に甘んじず災害復旧は日頃の地域への恩返し

自分たちの使命と思い仕事をしていきたいと思いました。

残念ながら、その考えは浸透しないだろう。なぜなら、世論の流れを決めているのは整備された都市に住む裕福層だからである。彼らは自分たちの有利となる自由競争社会を至上としているので、営利企業ありきの考えしかできない。

1ですがそう思います。しかし災害が起きたときその幼稚な富裕層は困ります。ザマミロとも言って共に沈む訳にも行かないのでなんとかしなくてはいけないと思います。

3日3晩とかあるなかで他産業と給与の大差が無く、おまけに現場によっちゃー純利が出ないとか次生まれ変わったらやらないと思う