サプライチェーンのリスク管理ができなければ存続できない

建設業界におけるサプライチェーンの現状はどうだろうか。2018年には、日本の建築メーカーが違法木材の輸入に間接的に関与し、その違法木材の一部が東京オリンピック・パラリンピックの施設に使用されているとして批判を受けた。その一方、ある大手ハウスメーカーは2030年までに国内取引先200社に対し”森林破壊ゼロ”の方針策定を求め、調達先の人権・環境まで注視した方針を策定するなど先手を打った企業もある。このほか国別でも、違法木材調達のリスク地図のデータも示されているなど、建築業界においても木材をはじめとした調達リスク管理が重要視されている。

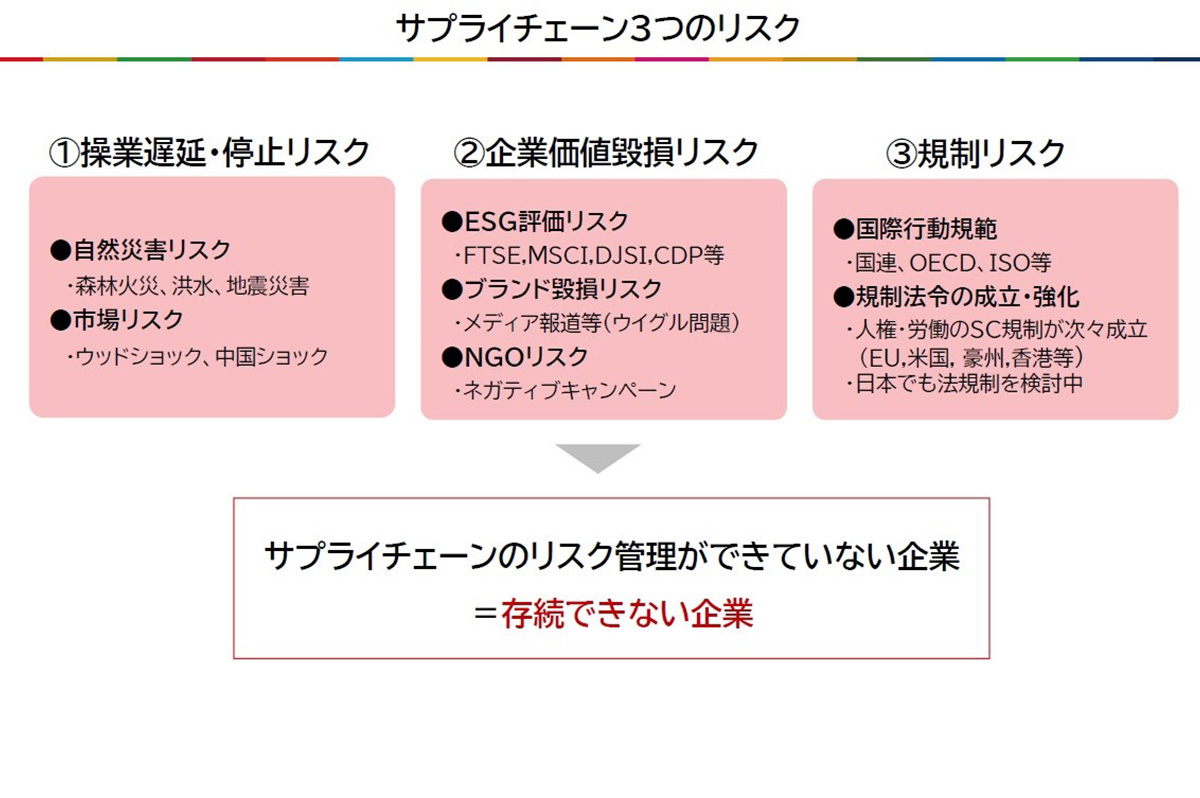

サプライチェーンには3つのリスクが潜み、管理できなければ存続ができないと指摘した

「大東建託が賃貸住宅を建築する構成としては、現在約200の建材を使用しています。建材の中には多元調達をしており、一つの建材に複数のメーカーから購入しています。そこでメーカーとのやり取りにより、建材に対するサプライチェーンを管理しています」(加藤富美夫部長)

そこで、サプライチェーンでは3つのリスクがあり、自然災害やウッドショックなどによる「操業遅延・停止リスク」、メディア報道などによる「企業価値毀損リスク」や各国の規制法令の成立・強化による「規制リスク」にしっかりと対応することが重要であり、サプライチェーンのリスク管理ができていない企業は”今後、存続できない”と断言した。

次に、サプライチェーンの具体施策について、技術開発部環境企画課課長の大久保 孝洋氏が解説した。

サプライチェーンと具体的施策について、技術開発部環境企画課課長の大久保 孝洋氏が解説した

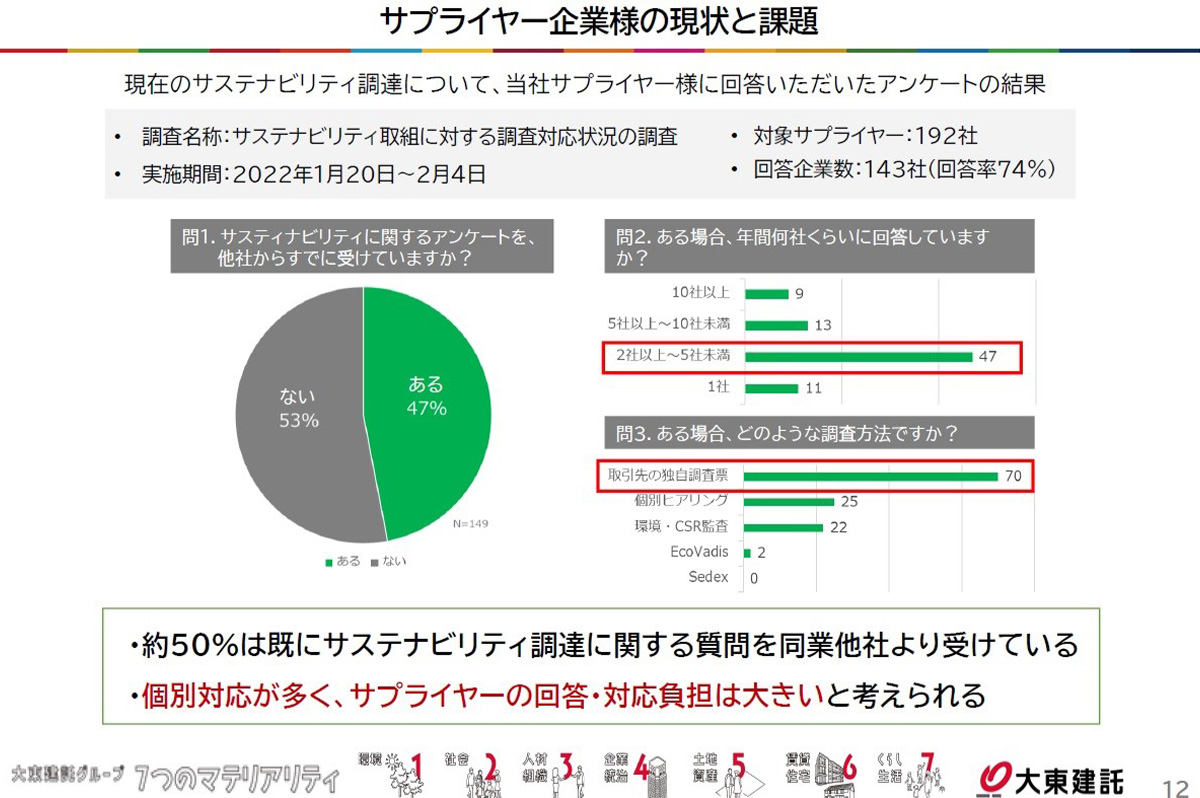

大久保氏は、現在のサステナビリティ調達について、大東建託のサプライヤーが回答したアンケートの結果を公表した。対象サプライヤーは192社のうち回答企業数は143社(回答率74%)であり、実施期間は2022年1月20日から 2月4日であった。

「サステナビリティに関するアンケートを、他社からすでに受けていますか?」という問いには「ある」が47%、「ない」が53%であり、「ある場合、年間何社くらいに回答していますか?」で最も多かった回答は、2社以上5社未満が47%で、「ある場合、どのような調査方法ですか?」という問いには「取引先の独自調査票」が70%で圧倒的に多かった。傾向としては、約50%は既にサステナビリティ調達に関する質問を同業他社より受けているが、個別対応が多く、サプライヤーの回答・対応負担は大きいと考えられる。

サプライヤー企業の現状と課題についてアンケートを実施した

2030年頃には施工店もCSR評価の対象へ

一方、大東建託のサプライチェーンの現状では、「サステナビリティ視点での管理・評価軸がない」「同社独自でサステナビリティ対応を進めるだけではサプライヤー企業の負担が増える」や「169社あるサプライヤーの規模や状況もさまざま」であることから、現状の調査方法、評価方法では、属人的であり、正確な評価、リスクの発見が後手となる可能性があるため、大東建託とサプライヤー企業の双方にメリットのある対応策が必要であると判断した。このような背景もあり、2022年8月からエコバディス社のサプライチェーンのCSR評価システムを導入することになった。

「対象となるサプライヤー企業は、当社が資材を調達するメーカー側169社に呼びかけています。現場工務店や外壁工事業者などの施工店は、協力会という組織を結成していますが、現状こちらは対象になりません。ただし2030年頃の中長期スパンでは取り組んでいこうと考えています」(大久保孝洋課長)