迫の休耕田の土地利用のあり方を研究

新垣さん

――研究内容について、教えてください。

新垣さん 研究を始めたばかりなので、まだこれといった成果は出ていません。今は、迫とか谷戸と呼ばれる地形の定義について、聞き取りなどを行いながら、整理している段階です。次のステップとしては、どこの休耕田を再生すれば流出抑制効果や生物多様性はこうなる、という提案をしていく段階を予定しています。

――皆川先生、新垣さんの研究内容について、コメントをお願いします。

皆川先生 高齢化も進み、山あいの谷津田は、アクセスが悪く、水田面積も狭いため放棄されやすい傾向があります。放棄されてしまうと、荒地になってしまい、流出抑制効果や生物多様性も失われてしまいます。新垣くんは、放棄された谷津田、球磨川流域では迫と呼ばれていますが、放棄された谷津田を再生し、流出抑制機能と生物多様性の保全機能の強化を目指し、研究を進めています。

新垣君は、まず、球磨川流域において放棄水田を見つけだすために、衛星画像を画像処理をしながら作業を進めようとしています。最終的には、谷津田の持つ湧出抑制効果や生物生息場としての価値を定量的に評価するとともに、その価値が最大限に発揮される整備のあり方を検討・提案し、実装する予定です。

新垣くんによる谷津田における流出抑制評価のための雨量等気象観測(本人写真提供)

球磨川支流の氾濫抑制について研究

津田さん

――津田さん、研究内容について教えてください。

津田さん 球磨川流域の人吉地区には、御溝川という農業用水のための小さな県管理の河川があります。球磨川豪雨の際、この川で何人か亡くなられました。シミュレーションやヒアリングの結果、球磨川が溢れたので、逃げようと思ったら、御溝川も溢れてしまって、挟み撃ちになってしまったことがわかりました。この御溝川の氾濫を抑制するためにはどうすれば良いかについて、研究しているところです。今いろいろ頭を悩ましているところです(笑)。

――皆川先生、補足をお願いします。

皆川先生 令和2年7月豪雨では、大きな被害が出た場所のひとつに人吉市街地が挙げられます。この地域を氾濫から守るためには、津田くんが研究対象としている御溝川や山田川などの支川の流域治水対策も必要です。

住民へのヒアリングから、御溝川からの氾濫のみならず、御溝川に流れ込む水路からの氾濫や山地の谷筋からの流出により浸水被害が発生したことが明らかになりました。これに対処するためには、浸水をもたらした要因を特定し、それに対する効果的な流出抑制対策が必要です。

津田くんは、浸水をもたらした水路や御溝川にたくさんの水位計を設置して、どこからどれくらい流出しているのかを明らかにし、その流出抑制対策を検討する研究を行っています。

川辺川ダムが完成するのはまだ10数年先です。市街地の浸水被害を軽減するためには、流域治水対策が不可欠です。御溝川流域では、住民からも山地の森林管理も行ってほしいなどの要望もあります。山地における流出抑制に関しても、研究を進めていく予定です。

津田くんによる河川流量観測のための水位計の設置(本人写真提供)

河川改修が生態系にどういう影響を与えるか

冨重さん

――冨重さん、研究内容についてお願いします。

冨重さん 九州北部豪雨では、大規模な土砂崩れが発生し、川が土砂で埋まりました。最も被害が出た朝倉地域では、今大規模な河川改修工事が行われています。一つひとつの川は小さな川なので、河川改修の河川環境への影響はものスゴく大きいんです。今は、災害によっていなくなった魚類がどれだけ戻っているかについて定期的に調査しています。

今後は、河川改修が生態系にどういう影響を与えているかについても、調べようと思っています。とくに水温に注目しています。水温予測などもしながら、影響評価していきたいと考えています。

――皆川先生、お願いします。

皆川先生 気候変動の影響により、とくに九州では、豪雨の発生頻度が増加することが予想されています。2019年に発生した九州北部豪雨の直後には、土石流によって、魚類が確認できなくなった地点も複数確認されています。冨重くんは、九州北部豪雨の際、どの程度の降雨が魚類の生息に壊滅的な影響を及ぼすのか、魚類の避難場として機能した場所の特定などを解析しました。

また、その後、どのような場所で魚類の回復が早いのか、どこで回復しないのか、その要因はなにかを明らかにするための研究を進めています。ダムやため池が魚類の避難場になったことも明らかになってきました。

また、大規模な災害が生じると、特に中小河川では、川幅が数倍に拡幅されるなど、河川環境は一変してしまうような河川改修が行われるケースも少なくありません。災害による影響よりも、その後の河川改修が魚類により大きなダメージを与えてしまう可能性があります。九州北部豪雨後、多くの中小河川で河川改修が実施されました。川幅が5倍に拡幅され、夏期の水温が36度を超える場所があることが明らかになってきました。水温も河川生物にとって大切な要素であるため、影響が生じていると考えられます。

また、災害後5年間で河川改修が完了するため、じっくりと河川生物や生態系に配慮した川づくりを計画するゆとりが行政にはありません。災害後、河川生物への影響を小さくし、さらに河川改修前よりもいい川づくりができるようにするためには、どうあるべきか、検討を進めています。

冨重くんによる河川改修の影響を評価するためのドローンによる河川水温サーモグラフィ画像の撮影(本人写真提供)

阿蘇遊水池群内の湿地環境の保全手法について検討

山中さん

――山中さん、研究内容を教えてください。

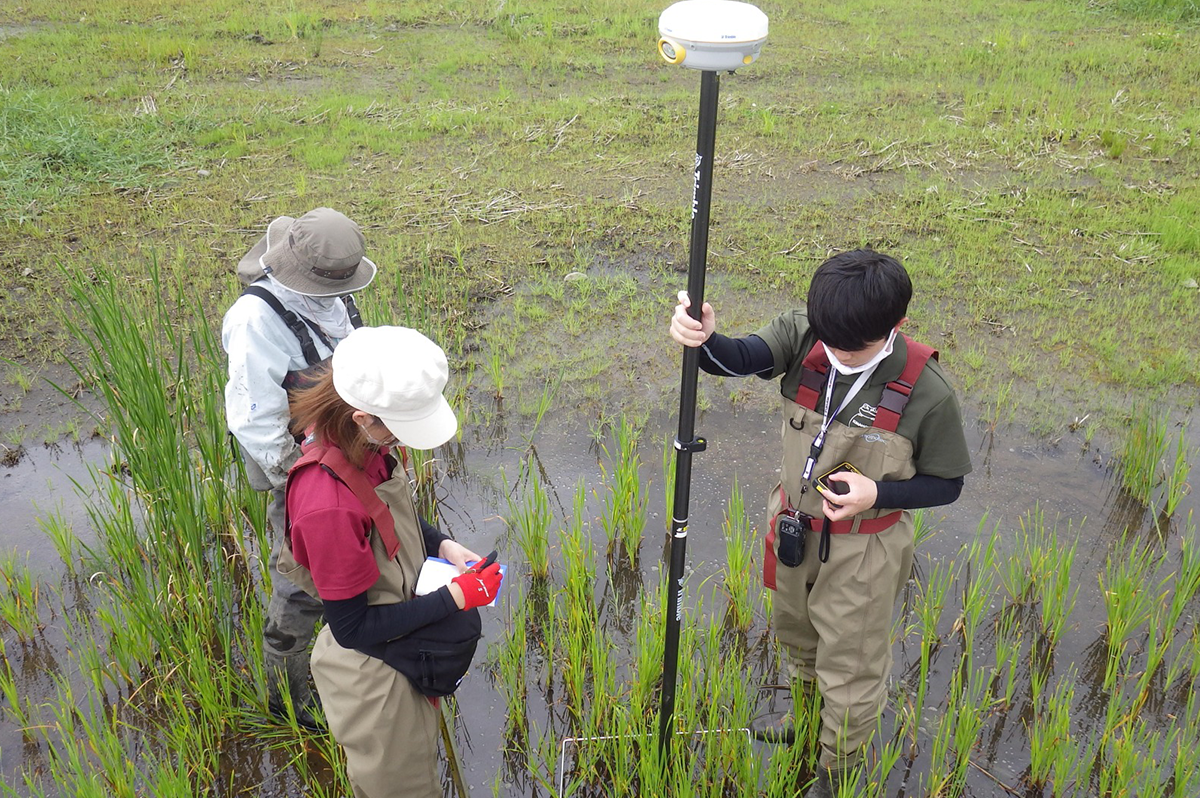

山中さん 阿蘇谷を流れる白川の支川の黒川沿いに整備されている遊水池を対象に研究しています。今5つの遊水池がありますが、これだけの数の遊水池がある場所は全国的にも珍しいんです。これからもう2つ整備されます。白川に比べて黒川は流れが緩やかなので、大雨が降ると、黒川のほうで氾濫するという地域特性が原因です。

遊水池は治水を目的としたグリーンインフラなので、遊水池の中に湿地環境が形成されることが期待されています。阿蘇は湧水がスゴく豊富なので、湿地としてのポテンシャルは高いと考えられます。

これまでに2回現地の生態調査を行ったのですが、湿地にしかいない希少生物をはじめ、スゴくたくさんの生物を確認することができました。このような素晴らしい環境を維持していくためには、攪乱することが重要だと言われていますが、それはけっこう大変なことです。攪乱するのではなくて、治水容量を確保するための維持管理をちょっと工夫すれば、イイ感じに持続可能な環境保全ができるんじゃないかと考えました。

ところが、ヒアリングなどをした結果、遊水池が素晴らしい環境だということは、管理者はあまり認識していないことがわかりました。一気に大量の土砂を搬出したり、作業車を入れるために掘削したりしていました。やはり維持管理のやり方に問題があるんじゃないかという気がしています。いろいろなデータを集めながら、ちょうど良い維持管理のやり方について、今後提案できたらなということで、今取り組んでいるところです。

山中さんによる黒川遊水地における環境調査(本人写真提供)

――皆川先生、お願いします。

皆川先生 山中さんが説明したように、白川の支川の黒川流域は、地形的特徴により、これまでにもしばしば浸水被害が発生しています。黒川では、これまでに5つの遊水池が建設され、立野ダムも今年度中には完成します。

遊水地に着目すると、遊水地は洪水時に河川水を一時的に貯留するために建設されますが、神奈川県の境川遊水地や静岡県の麻機遊水地のように、生物の生育・生息場や、公園として整備されている場所もあり、遊水地のグリーンインフラ的な利用が注目されています。

山中さんは、黒川に建設された5つの遊水地を対象に、生物生息場としての価値を評価するとともに、遊水地の治水機能の維持と生物生息場としての機能を両立させるための維持管理のあり方について研究しています。日本の湿地は、明治期と比べて、60%減ったと言われています。日本の生物多様性を保全する上で、湿地環境を保全・再生することは大きな課題となっています。このような現状を踏まえると、遊水池は湿地再生の重要なフィールドになることがわかると思います。

黒川流域の低地は、かつて湿地だったことがわかっています。加藤清正は黒川をゆっくり流すことで流出を抑制し、下流にある熊本市街地の氾濫被害を抑制していたと言われています。黒川に多くの遊水地をつくり、流出を抑制する治水の方法は、加藤清正の治水を受け継いた方法として理解できます。

山中さんは、この遊水池で治水と湿地再生を両立させ、生物多様性を高めることができないか、そのための遊水地内の土砂管理や植生管理の方法はどうあるべきか、を検討しています。

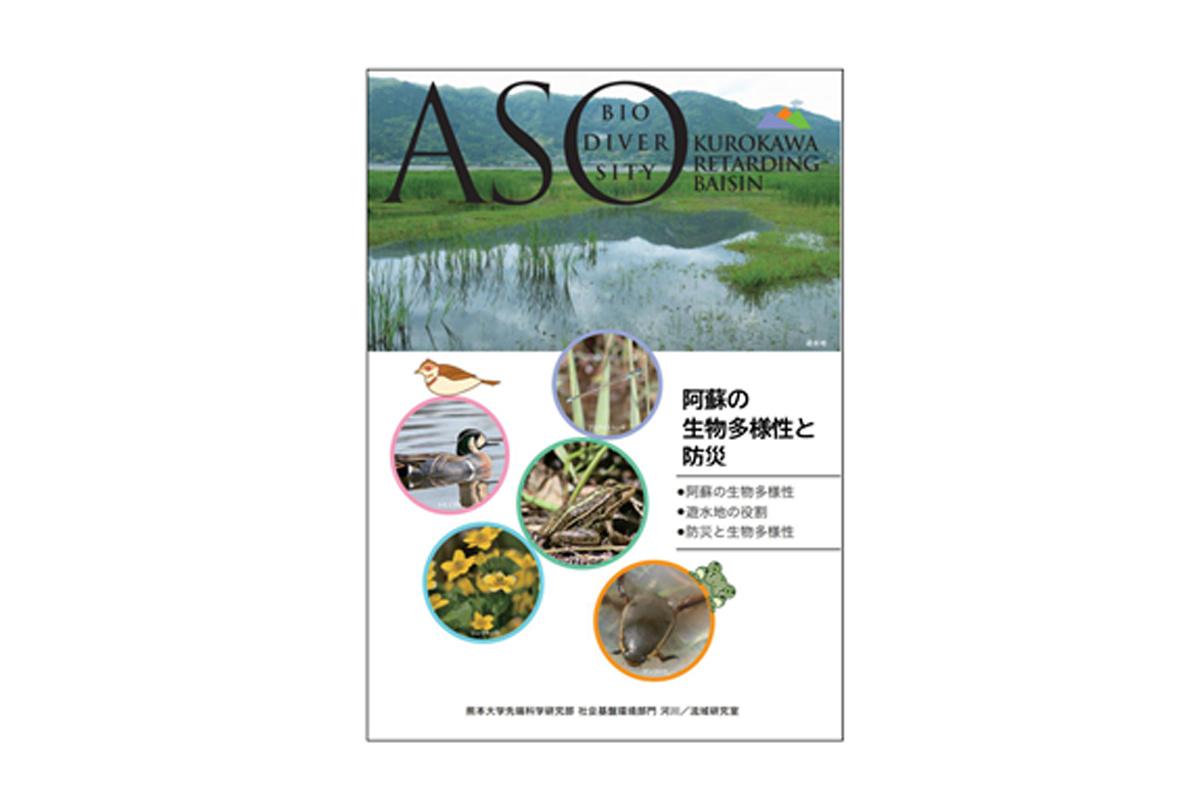

また、山中さんは、研究の一環として、阿蘇の防災と生物多様性の保全を進めるための副読本も作成しました。副読本には、阿蘇の草原の生態系サービス、遊水地、輪中堤、立野ダムの治水的な役割、調査により得られた遊水地に生育・生息する動植物についても掲載しています。遊水地では、絶滅危惧種34種を含む合計358種確認され、生物多様性を保全する上で重要な場所になっていることが明らかになっています。遊水池は、防災や環境保全について学ぶための環境教育の場としても、大きな価値をもっていると考えています。

副読本の表紙(皆川研究室写真提供)

黒川流域の田んぼダムの流出抑制効果について研究

鹿児島さん

――鹿児島さん、研究内容についてお願いします。

鹿児島さん 私の研究対象地は山中さんと同じです。さきほど話があったように、黒川流域には5つの遊水池が整備されていますが、それでも河川整備計画では10年確率の降雨に対応できるにとどまります。近年の豪雨傾向を考えれば、安全とは言えません。

そこで、田んぼダムに着目しました。黒川流域の20%は水田地帯なので、ここを田んぼダムにして、流出を抑制すれば、被害が軽減できるし、白川への流出抑制にもなると考えています。田んぼダムを導入した場合の流出抑制効果について、数値シミュレーションを用いて検討しているところです。

田んぼダムは最初新潟で始まったのですが、東日本と九州の降雨量を比べると、九州が1.5倍程度多いので、九州で田んぼダムがどれだけ効果があるか、しっかり検討する必要があります。そのために、前段階として、数値シミュレーションを用いているわけです。

――皆川先生、お願いします。

皆川先生 山中さんと鹿児島さんは、同じ黒川流域を研究対象としています。鹿児島くんが説明したように、黒川流域の河川整備計画は10年確率なんです。さきほどもお話しましたが、しばしば阿蘇市街地で大きな被害が出ています。立野ダムは下流にあるので、ダムが完成しても、市街地の浸水被害は軽減されません。鹿児島くんが行ったシミュレーションによれば、田んぼダムを導入することができれば、阿蘇市内の内牧地区の浸水被害はだいぶ軽減されることが示されました。

また、鹿児島くんは、阿蘇の南側の南阿蘇村とともに、田んぼダム導入のための検討を進めています。田んぼダムや排水路に水位計を設置して、田んぼダムの効果について検証を進めています。田んぼダムの導入は田んぼの所有者の防災意識の向上にも寄与することがわかってきました。

鹿児島くんによる南阿蘇村における田んぼダムによる流出抑制(本人写真提供)

支流の流域治水に資する基礎的なデータを収集中

大内さん

――大内さん、研究内容についてお願いします。

大内さん 球磨川にはものスゴい数の支川が流れ込んでいるので、球磨川流域で流域治水を進めていく上で、支川流域はかなり大事になってきます。研究では、支流域の流出と浸透に関するデータをとりつつ、球磨川の流域治水に資する基礎的な調査を行っています。

――皆川先生、補足をお願いします。

皆川先生 流域に降った雨の河川への流出は、地質や土地利用、山地森林の状態によっても異なります。しかしながら、それら関与する要素と支川への流出量との関係性はきちんと評価がなされていません。水位計の設置場所は限られているため、定量的に解析できるほどのデータが取得できていないためです。

このような状況を踏まえ、大内くんは、支川を対象に流量を観測し、それらの関係性を解明しようとしています。支川ごとに浸透・流出特性を明らかにし、それを踏まえた流域治水対策を講じていくことが必要ですが、その前提となる基礎的なデータが不足しているのです。大内くんは、既存のデータやこれから新たにデータを取得し、定量的に解析しようと考えています。

最近、支川においては、洪水時に作動する危機管理型水位計が設置されるようになってきましたが、それらから得られたデータも活用しながら研究を進めていく予定です。また、流量を算出するためには水位データのみならず流速データも必要です。流速を測定する機器は高額であることから、大内さんは、安価な流速計の開発にもチャレンジしています。