なぜコンクリート(土木)を学んでいるのか

前回、東京大学工学部の社会基盤学科でコンクリートを研究する石田哲也先生へのインタビュー記事を出したところだが、その際、石田研究室の学生さんにもお話を伺っていた。

東大工学部では近年、AIをはじめとするデジタルサイエンス系の研究室が盛り上がっているそうだが、そんなご時世に、なぜコンクリート(土木)を学んでいるのか、単純に気になっていた。

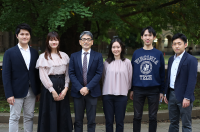

ということで、石田研究室の学生さん4名にご協力いただき、いろいろ話を聞いてきた。

Limtong Pakpoomさん ポスドク研究員

石井 理穂さん 修士2年

長田 朋樹さん 修士1年

塚田 美佑さん 学部4年

栗原 遼大さん 助教(オブザーバー)

ポスドク1名、修士2名、学部生1名という面々

――まずは自己紹介をお願いします。

Pakpoomさん タイのバンコクから来ました。タイの大学では土木工学を学んでいました。日本に来て5年ほどです。今年9月に博士課程を修了し、今はポスドク研究員として、コンクリートの塩分浸透、塩害に関する研究をしています。

石井さん 学部は早稲田大学で、大学院で石田研究室に入りました。今修士2年です。ダブルディグリーのプログラムに参加して、フランスに留学していました。今年4月に石田研究室に戻ってきました。研究テーマはコンクリート床版の土砂化です。出身は東京です。

長田さん 私も学部は横浜国立大学で、大学院で東大に来ました。現在修士1年です。研究内容は、スゴく簡単に言うと、とても強いコンクリート舗装をつくっています。横浜育ちです。

塚田さん 現在学部4年生で、今年4月に石田研究室に入りました。CO2を吸収するコンクリートに関する研究に携わっています。千葉出身です。

タイのインフラをチェンジしたい

――土木を学ぶきっかけはどのようなものでしたか?

Pakpoomさん 道路や橋梁などのインフラが好きだったからです。「タイのインフラをチェンジしたい」と思って、東京大学に留学しました。

――石田研究室を選んだ理由はなんでしたか?

Pakpoomさん インフラの多くはコンクリートでできているからです。日本のインフラは、品質と使いやすさという点で世界一だと思っていました。だから、日本で学びたいと思い、東京大学の石田先生の研究室を選びました。

実務に近いことを学びたい

――石井さん、土木を学んだきっかけはどのようなものでしたか?

石井さん 高校は理系の勉強をしていて、大学は工学系に進みたいと考えていました。工学系でなにを学ぶかを考えたときに、イメージできたのが橋梁やダムといった大きなものをつくることだったので、土木を選びました。早稲田大学のときは、交通系の研究室にいました。

――石田研究室を選んだ理由は?

石井さん 研究室見学に来た際に、石田先生から「学問と実務の架け橋となる研究やプロジェクトを行なっている」とお伺いして興味を持ったため、石田研究室を選びました。

――フランスに留学されたというお話しでしたが、どういう経緯目的で留学したのですか?

石井さん 東京大学の社会基盤学専攻のプログラムとして、フランスの国立土木学校(ENPC)のダブルディグリープログラムがあり、交通系の勉強をするため、これに参加しました。インターンシップが必修だったので、3ヶ月間フランスのメトロ会社に行きました。

――なぜフランスで交通を学ぼうと考えたのですか?

石井さん 日本の大学は個々の研究メインですが、フランスの大学では、プロジェクトペースでものごとが回っていくので、実務に寄った勉強をすることができるところにひかれました。