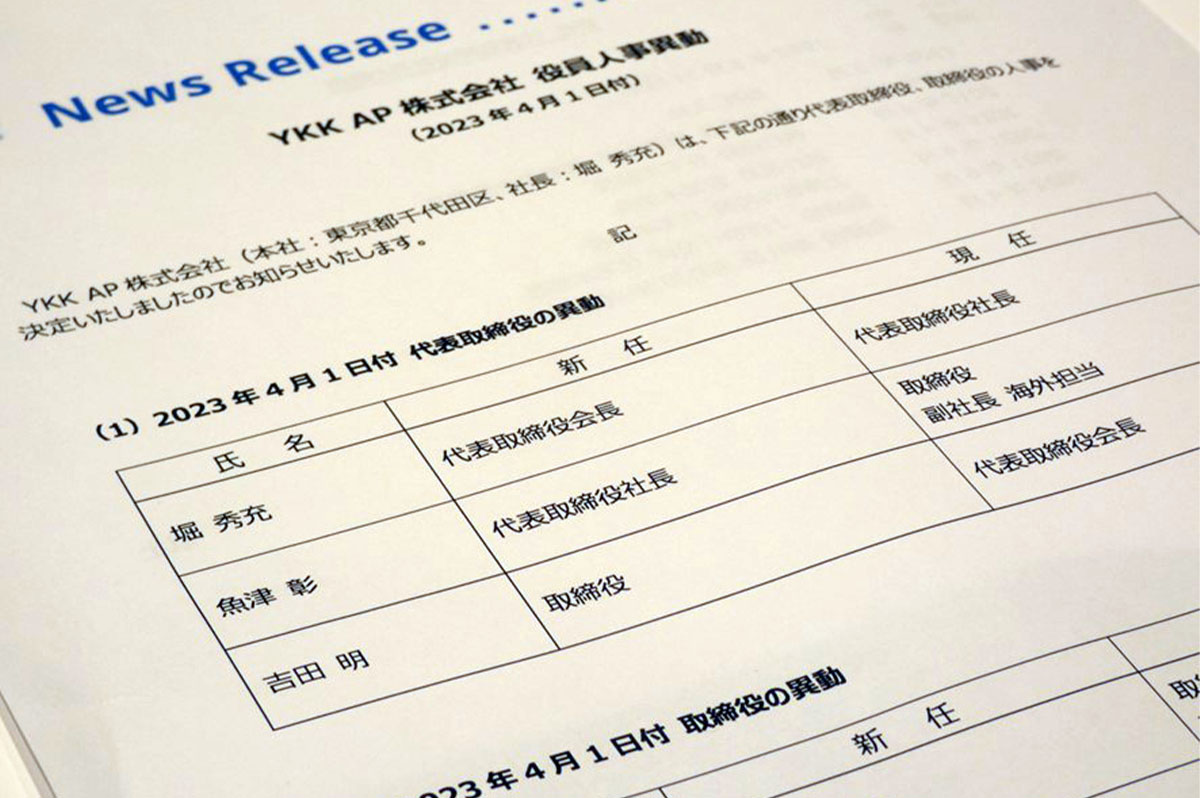

YKK AP(東京都千代田区)は1月17日、都内で開催した方針説明会で、4月1日付けで堀秀充社長の後任に魚津彰副社長が昇格する人事を発表した。堀社長は代表取締役会長に就任する。

魚津副社長は1985年にYKK APに入社。2013年に執行役員営業本部窓事業企画部長、2017年に執行役員住宅本部長、2019年に執行役員営業本部長、2021年に取締役上席執行役員 住宅本部長を経て現職(取締役副社長 海外担当)という経歴をもつ。

堀社長は、魚津副社長に対して「建材事業の営業に強く、樹脂窓拡販の立役者。海外事業でも副社長として辣腕を振るっている」としつつ、「YKK APは、富山県黒部市にアルミ素材製造の中核拠点・黒部製造所のほか、県内に多くの生産拠点を保有しており、同地とはゆかりが深い。魚津副社長は富山県黒部市出身でもあり、製造部門の社員にも親しんでもらえるのでないか」と評した。

魚津副社長は、4月からの新社長の方針として、「地球環境への貢献、顧客への新たな価値の提供、社員の家族も含めた社員幸福経営」の3点を掲げ、今後、「2030年のありたい姿(ビジョン)」を策定する意向も示した。さらに、4月からは役職手当の拡充のほか、2022年7月に実施した3%の実績を超える昇給を目指し、アジアでの事業の拡充や欧州にも進出していきたいとも発表した。

今回、新たな航路を発表したYKK APはどのように進化していくのか。

分譲住宅やビル事業の高断熱化に注力

魚津副社長は、今後の方針として「① 地球環境への貢献」「② 顧客への新たな価値提供」「③ 社員の家族も含めた社員幸福経営」の3点を掲げた。

「地球環境への貢献」では、これまで樹脂窓を中心とした高断熱窓の普及を推進してきたが、道はまだ半ばだとし、さらにこれを加速し取り組むため、とくに国内での新築住宅では分譲住宅、リフォーム分野ではストック住宅、さらにビルの高断熱化を推進するとした。これまで樹脂窓は特に注文住宅への普及を進めてきたが、ウッドショックもありコストも上がっているが、分譲住宅のビルダーに対し、断熱等性能等級6の達成を提案できるよう、コストを抑えながら樹脂窓を採用いただけるよう“最適な窓の使い方”を紹介するなど提案を強化していく。

また、サーキュラーエコノミーの実現として、当初アルミに関しては社外品のリサイクル率を2030年に80%の目標を掲げていたが、これを100%へとブラッシュアップする。これは技術・製造も含めて、どのように進めていくか検討しているところで3月までに正式に発表する。樹脂に関しては2028年に社内のリサイクル率を100%としていたが、これを前倒しの達成を目指し、社外のリサイクルもあわせて進める方針だ。

方針説明会で新たな航路を示した魚津副社長

「顧客への新たな価値提供」では現在、商品に対する評価は高いものの、それに付随するサービスはまだまだであるとの認識を持っており、とくに発注・見積もりシステムには課題もあるため、刷新しながら発注から納品、さらにはアフターメンテナンスを含めて、商品+サービスで評価を高めるよう舵を切る。

最後に、「社員の家族も含めた社員幸福経営」では、YKK APで働いてよかったと思われるようなエンゲージメントの向上を目指す。まずは支店や製造拠点に出向き、社員の意見を聞いて、それを施策に反映する。

さらに、社員の待遇もアップする方針も示した。具体的には、4月1日から役職手当、を拡充し、2022年7月に昇給率3%を実施したが、2023年7月には昨年を超える昇給率を目指す。

施策については、YKKグループの中期経営計画は4年で設定し、目標を達成するよう努めている。この中期経営計画とは別に10~20年と先を見据え、社員とともに考える「2030年のありたい姿(ビジョン)」を策定し、高いターゲットの目標を設定し、全員でチャレンジする意欲を示した。この中で”世界の窓のリーディングカンパニー”となることで各国、地域の住環境向上に貢献するという野心的な考えも明らかにしている。

忙しい施工管理技士がキレイに退職するための辞め方・交渉術とは [PR]

海外展開ではタイ・インド・ベトナムに注目

質疑応答の中では、海外はポテンシャルが高く、とくに現在の海外部門のメインである、北米、台湾、インドネシアは伸長しているとの認識を示した。これらの国に加えタイ・インド・ベトナムの3国には進出済みだが、今後はビジネスモデルの確立に向け、まい進する。インドは2030年にはGDPで日本を追い抜く予測がなされ、2050年にはベトナムもタイも毎年の成長率が4~5%とされ、期待される地域であり、利益がでるよう活動を展開する。

現段階ではベトナムやタイへは、インドネシアから完成品を輸入している。このビジネスモデルが正しいかも含めて、まずは自前でのビジネスモデル確立を行う。一方、市場として成熟している欧州への進出を視野に入れる。まず欧州に関しては調査・マーケティングをしつつ、ビル事業としての進出になる予定だ。

人材採用については、海外と日本を往復して事業を進めるいわゆる海外人材の強化を強調した。従来は自身が望んだ人材が海外へと赴任するような制度が一般的であったが、これからは海外人材としての才能を持つ人材に対して、海外への赴任を勧めていく。ほか、ビル事業をより強化していくにあたっては施工・技術者不足は否めず、新入社員の育成やキャリア採用の促進を行っていく。