KDDI株式会社は、2022年1月に連結子会社「KDDIスマートドローン株式会社」を設立し、同年4月1日付でKDDIのドローン事業を承継、事業を開始した。

建設業も「2024年問題」や担い手確保の課題を抱える中、生産性向上は必須といえる。KDDIスマートドローンは、大林組と飛島建設の両社と連携し、建設業界でのドローン実装を目指している。現段階では、ダム建設工事など無人地域での進捗管理の把握などに導入しているが、今後ドローンのレベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)が本格化すると、都市部のビル建築現場での進捗把握への採用が期待される。

建設業の生産性向上や働き方改革に大きく寄与すると期待されるドローンの今後について、KDDIスマートドローン代表取締役社長の博野雅文氏に話を聞いた。

建設業界とパートナーシップを築きたい

――KDDIスマートドローンを立ち上げた経緯から教えてください。

博野社長 KDDIでは、2016年にドローン事業を立ち上げたのですが、その当時、スマートフォンが広く普及し、モバイル市場の成長も鈍化しつつあったため、新たな事業戦略を構築する必要に迫られていました。2018年には、ドローンの目視外飛行の制度面も整いはじめ、より機動的に事業を進めていくため、KDDIでのドローン事業を会社分割によりKDDIスマートドローンとして2022年4月から事業を開始しました。

ドローンはあくまで手段に過ぎません。当社では「叶えるために、飛ぶ。」とのミッションを掲げ、ドローンによって社会課題やお客様の悩みをどのように解決するかをしっかりと考えながら、さまざまな施策を進めている最中です。

――ドローンは様々な産業で活用が進んでいますが、中でも建設業界は”2024年問題”を控え、生産性向上が強く求められています。

博野社長 おっしゃる通り、建設業界は2024年問題、そして生産年齢人口の減少による担い手不足の両面で喫緊の課題を抱えており、この課題解決のツールの一つとしてドローンのニーズが高まっていることが肌で感じているところです。ドローンを活用して建設業界全体のプロセスを改善していくのが私たちの使命です。

とはいえ、私たちはドローンの専門家ではあっても、建設現場のノウハウを持ち合わせてはおりません。そこで建設業界とのパートナーシップを築いていく考えです。私たちからはドローンのアセットを提供し、建設会社からは現場での課題やノウハウを提供いただくことで、価値あるソリューションを共に実現していきたい。そのために、現在は大林組と飛島建設の両社と連携を進めています。

KDDIスマートドローンの用途別ソリューションは、「点検」「物流」「測量」「監視」といった領域での活用を広げる

「スマートドローン×Starlink」で、モバイル通信が届かない場所でも飛行可能に

――大林組とは、どのような協業を進めているのでしょうか?

博野社長 大林組とは、2022年11月にドローンやAI、IoTなどを活用し、建設現場における生産性向上を実現するための技術開発に共同で取り組むことを発表しました。その初弾の事例が、三重県・伊賀市で建設中の川上ダム本体建設工事でドローンを活用した監視や測量に関する実証です。

大林組では、ダム建設現場での「測量と監視の完全無人化」の実現を目指されていました。しかし、そもそもドローンを現場に人力で運搬してしまっていれば、”無人”とはならないわけです。”完全無人化”というものを実現していくためには、ドローンポートと、さらにそれを遠隔制御してドローンの離発着や充電までを完結できるシステムが必要でした。同現場では、モバイル通信を用いた運航管理システムと、自動充電ポート付きドローン「G6.0 & NEST」を活用することで、離発着所に人を派遣することなく、完全無人による現場に設置した充電ポートからの離着陸や現場内の目視外自動飛行(レベル3)を実現しました。

大林組の現場に導入された、自動充電ポート付きドローン「G6.0 & NEST」

ただし、川上ダム建設工事周辺の一部は弱電界、つまりモバイル通信が繋がりにくいエリアが存在していました。モバイル通信の基地局を建設する際には、光回線をバックホール回線として、センター側と基地局を通信させることが一般的ですが、同現場では光回線を引くことが困難だったため、スペースX社が提供している衛星ブロードバンド通信「Starlink」をバックホール回線として活用することで、モバイル通信の基地局を構築する取り組みも併せて行ったことが特長です。

これまでも衛星通信をバックホール回線とすることはありましたが、これまで使用していた衛星通信は静止軌道衛星という地上との距離が長く通信速度に劣り、かつ通信容量が少ないもので、モバイル通信での利活用という意味では非常に非力で、遅延が多くなるという課題がありました。

Starlinkは4,000基以上の衛星を活用し、かつ静止軌道衛星よりも低軌道を飛んでいるため、大容量かつ低遅延の通信を実現することができ、山間部や島しょ地域などの弱電界エリアでもauのモバイル通信によるドローン飛行・遠隔操作が可能になります。

同実証のフライトエリア全体図

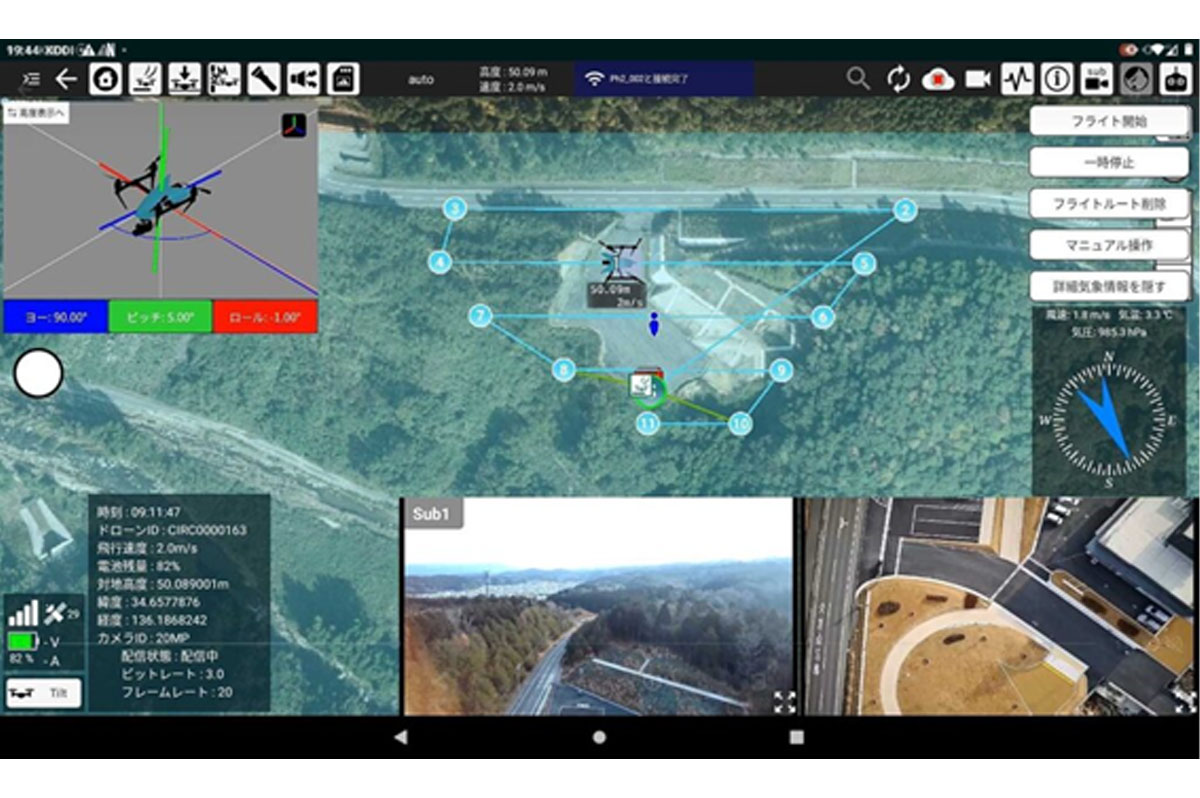

運航管理システムの画面

実証は無事完遂しましたが、管理システムのUIの改善点などもありましたので、課題をフィードバックして改良していき、実際の現場での正式導入を目指して効率化していくのが次の段階となります。

ドローンを活用した橋梁点検サービスの提供を開始

――今回はダムの現場でしたが、橋梁点検でもドローンの効果は大きいのではないでしょうか。

博野社長 橋梁点検へのドローン導入は、利便性が極めて高い領域だと考えています。日本にある約73万橋(2m以上)の橋梁のうち、2025年には約42%(30万橋)が建設後50年を迎え、橋梁の老朽化に対応した対策が急務となっています。しかし、補修を進めるにしても、全体の設計自体がデジタル化されていないことが大きな課題です。橋梁の全体図を一挙に撮影できるドローンのニーズは大きいでしょう。

当社で取り扱っている米Skydio社のドローン「Skydio 2+」は、上下3つずつカメラを設置しており、映像から自分の位置を推計できる技術を保有する機体で、全方位に障害物回避技術を搭載しているため、従来飛行が難しかった狭い場所、たとえば橋梁の下や屋内でも対応可能ですし、鉄塔の内側からドローンを飛ばし、内部の状況も確認することができるようになります。

――地方では土木技術者が不足しており、地方自治体の一部では事務員がインフラ点検を対応されているケースもあります。

博野社長 KDDIスマートドローンと株式会社補修技術設計(東京都・江戸川区、中馬勝己社長)は、2022年6月からドローンを活用した橋梁点検サービスの提供を開始しています。ドローンを遠隔自律飛行させ、一度のフライトで点検作業が可能なほか、橋梁撮影画像の3Dモデリングにより、橋梁の損傷箇所などを細部まで確認することが可能です。画像についても極めて高精度だと自負しております。

地方自治体の事務員が橋梁の点検をすることは難しいのですが、この機体はセンサーも付属しているので、技術者でなくとも操作することができます。技術者から事務員まで運用領域が広がっており、私はこれを「ドローンの民主化」と呼んでいます。

ただし、ドローンは利便性が高い反面、リスクもありますので、ドローンを安全に運用する取組みも進めています。機体や通信を含めたシステム全般で、危険回避を展開していくためのプラットフォームを作成し、リスクを事前に予知して、未然に事故を防止し、安全な運航を目指していきます。今後、ドローンの社会・産業実装の実現という観点で地方自治体やゼネコンなどの方々と是非、連携していきたいと考えています(後編へ続く)。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。