女性施工管理職の定着を強化するためサポート策を展開

人材確保が難しい技術職の採用と定着については、新卒採用では土木・建築学生や学生がエントリーする企業数の減少に伴い、大東建託グループへの選考参加数も減少しているため、市場変化に合った採用手法の導入を目指しており、工事管理職による大学訪問、学生向け現場見学会や高校生採用を本格化した。また、採用のミスマッチを防ぐため、多様なインターンシップや家族向けの会社説明会など市場変化に伴う採用手法を導入した。

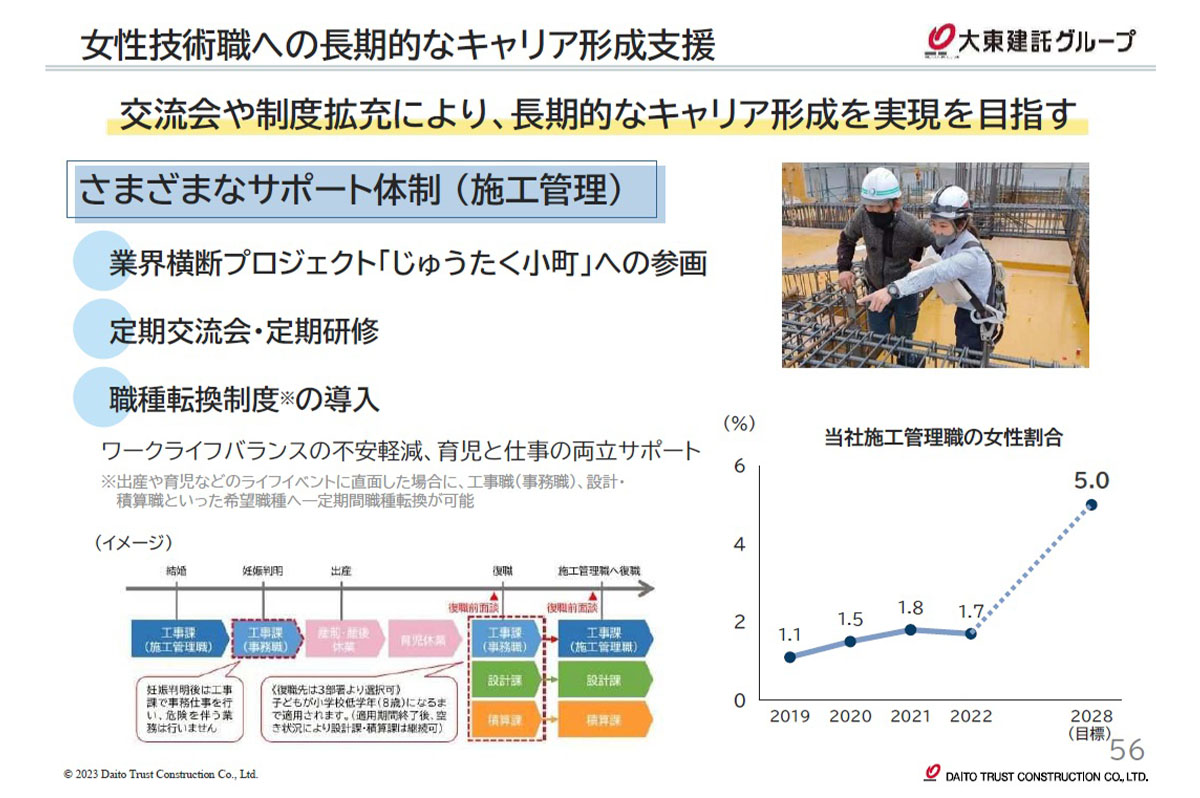

一方、まだ女性の少ない技術職には、入社後の不安を取り除くサポート体制が必須になる。そこで女性育成プログラムのうちの一つである「女性活躍推進委員会」でもサポートの内容について議論を展開中だ。現在、施工管理職の女性割合は1.7%に留まっているが、2028年度までに5%へ引き上げることを目標とし、交流会やキャリア形成を実施する。サポート体制としては、「業界横断プロジェクト『じゅうたく小町』への参画」「定期交流会・定期研修」「職種転換制度(※)の導入」などの施策により、ワークライフバランスの不安軽減、育児と仕事の両立をサポートする。

※職種転換制度…出産や育児などのライフイベントに直面した場合に、工事職(事務職)、設計・積算職といった希望職種へ一定期間職種転換が可能とする制度。

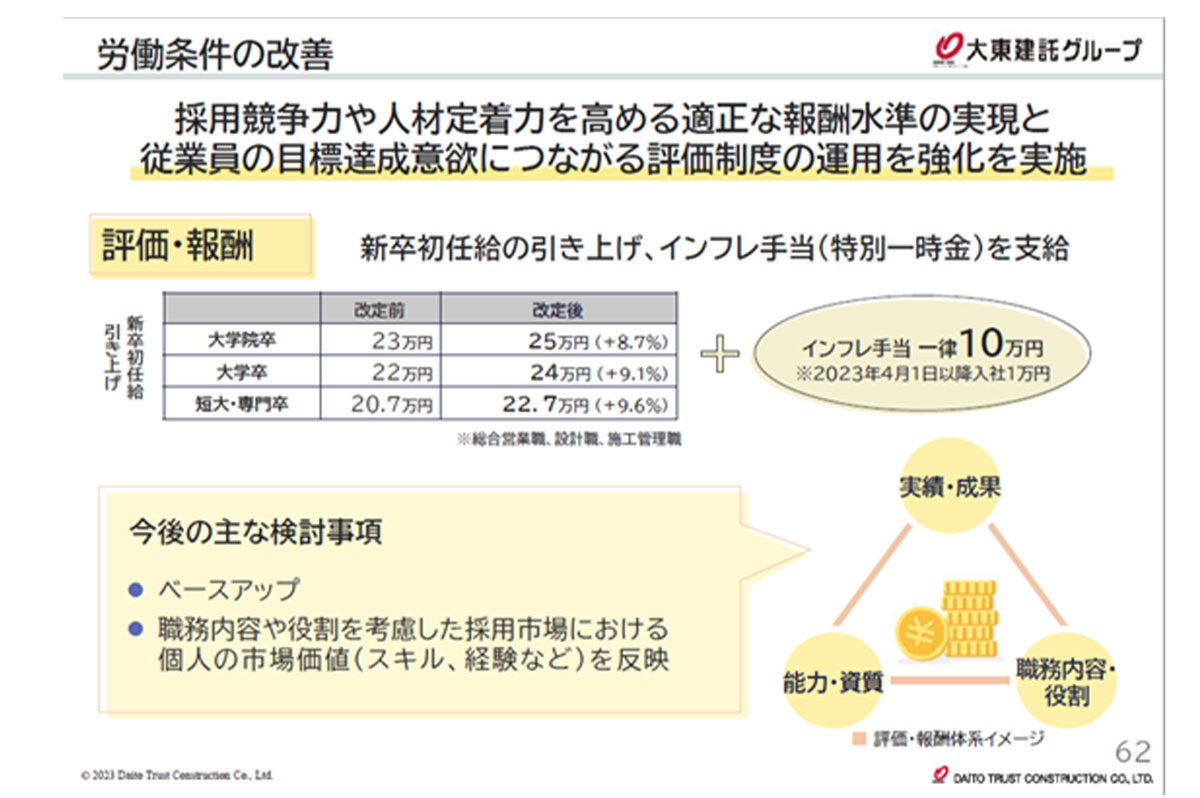

評価・報酬制度を強化し、新卒初任給の引き上げ+インフレ手当(特別一時金)支給

労働条件も目に見えるかたちで改善していく。採用競争力や人材定着力を高める適正な報酬水準の実現と従業員の目標達成意欲につながる評価制度の運用強化を実施するため、新卒初任給の引き上げ、インフレ手当(特別一時金)を支給した。今後の主な検討事項として、ベースアップや職務の内容や役割を考慮した採用市場における個人のスキル・経験などの市場価値を反映した評価をするなど、報酬体系も見直していく予定だ。

「人的資本経営はすぐに結果はでない。人への投資は従業員の成長が促進され、仕事の生産性やサービス向上につながり、ステークホルダーの満足度も高まる。そこで人的資本経営について速度を上げて推進する」(田中取締役)

大東建託グループは、ステークホルダーの多様なニーズに応えるため、サステナビリティを経営の主軸とし、事業活動を展開するなど大きな変革に踏み出した。特に重点的に取り組むべき課題を「7つのマテリアリティ」とし、事業活動を通して、この重要課題を解決することで、地域社会を支える企業を目指す。企業の責任として今だけを考えるのではなく持続可能な企業とはどうあるべきかを再考する時が来たといえるのではないだろうか。

カタカナ、短縮が多くて何言ってるか分からん