検鋲の神様

かつての造船所や鉄工所の検査課には、「検鋲の神様」といわれる検査員がいて、いつも工場内を検鋲ハンマーをぶらぶらさせながら歩いていました。

地上から高い場所にある船や構造物のリベット接合を見て、「あの3段目の右端が悪い」というのです。つまり、見ただけで打ち方の悪いリベットを見分けるのです。

それを聞いて本当?と思い、足場を上って指定されたリベットを検鋲ハンマーで叩いてみると、確かに緩いのです!

その神業の極意はどこにあるのか、何度もたずねてみましたが、ただニヤニヤしているだけで何も教えてくれませんでした。

同期で造船所に就職した者もいましたが、やはりそこにも「検鋲の神様」はいたそうです 。

工場ではジョーリベッター

先の東京オリンピック当時(1964年)でも、工場における接合は溶接であり、リベットは現場接合のみでした。ただ、一部の鉄道橋では、工場・現場ともにリベット接合という物件が残っていました。

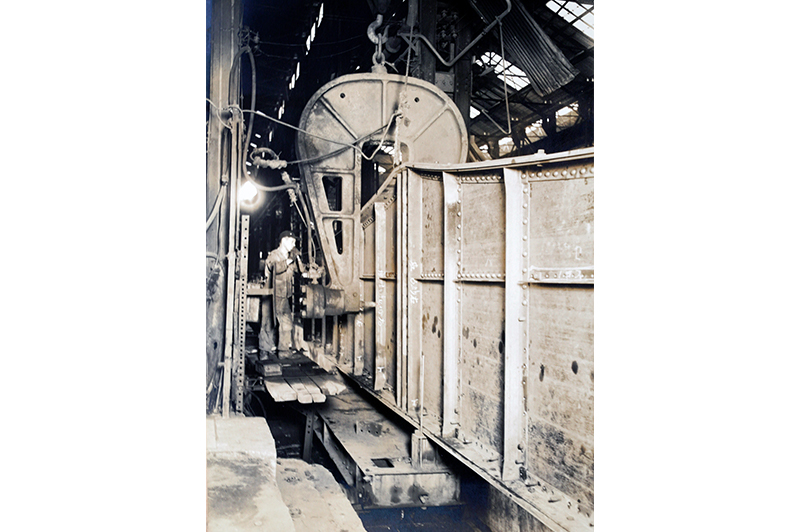

工場リベットのカシメには、ジョーリベッターを用います。逆U字型をした、かなり大型の機械で、水圧で作動する物でした。

ジョーリベッターの写真(著者蔵)

工場内は橋桁製作の他、火造りや焼き嵌めを行う作業場もあったので、油圧は使われず、専ら水圧が利用されていました。

昔の職人はカッコいいな、惚れるわな

そうやって脅して検査を通した構造物の不具合が顕在化してきて、いま補修改修ばかりやらなきゃいけなくなったと。ろくでもねーな。

経年劣化だと思います。そもそも質の悪い物は補習改修すらできません。直して使える物ほど、質が良い傾向にあると思うのですが…

申し訳ないから俺は飛び降りる、ならある意味では潔い、だが見ようによってはただの逃げでしかない。

そして一緒に、って話になるとこれはもう、ただの精神的にダメダメだね。

それが本気じゃなく、脅しだっていうなら、そんな輩に施工をやらせるから不具合が出てくる、意識、技術の低さからくる不具合が。

カシメ屋シリーズ。当時の技術や実態を伝えてくれる素晴らしい記事でした。

うんちく亭今昔さんのますますのご活躍に期待しております。