やんちゃな土木ネットワーク(YDN)とi-Construction

大矢氏が「やんちゃな土木ネットワーク(YDN)」を立ち上げたのは2015年4月14日。YDNは、土木の新技術に関する知見を中小企業間で共有し、既存技術に満足することなく、常に技術向上を目指す組織だ。

「現場管理の経験を積むうちに、自分が経験した過重労働を若い世代にもさせていいのか?ツラいのが当たり前の土木を、このまま若い世代に引き渡していいのか?次第にそう自問自答するようになってきた。そして、全国のどこかに、自分と同じ想いを持った土木技術者がいるのではないか、そう思って、何人かの知り合いを誘ってYDNを発足した。」

YDN発足式

すると、その1年後の2016年4月、国交省がi-Construction政策を打ち出した。その内容は大矢氏がこれまで独自に進めてきた土木の施工方法と、方向性が全く一緒だった。時代がようやく正治組のやり方に追いついた形だ。

「i-Constructionの内容は、僕が昔から実践してきた内容そのものだった。今更感はあったが、ようやく土木が変わると思った。」

以降、3次元施工の経験者だった大矢氏は、国交省やスーパーゼネコン、大手ソフトウェア会社などから、講演や勉強会、交流会など色々な場所に講師として呼ばれるようになる。

「正直、最初の頃は作業員上がりの僕から学びたいなんて、スーパーゼネコンの技術者も大したことないなと思っていた。実際、知識不足の技術者もいるにはいるけど、多くの技術者と接する機会が増えてくると、上には上がいることも存分に思い知らされた。

特に大林組の杉浦伸哉さん(土木本部本部長)鹿島の後閑淳司さん(ICT・CIM推進室長)、この2人に会ったときは、自分のほうが教わることが多く、ファンになった。“井の中の蛙”から一気に解き放たれた気がして興奮した。」

i-Constructionの認知拡大とともに、YDNの取り組みも全国に知れ渡るようになり、2018年7月現在、YDNの加盟企業は19社になった。

「YDNの実態は、学校の部活動と似ている。UAV部、VR部、CIM部、地盤改良部、新基礎工法部などがあって、自分の好きな部門で施工事例を共有して、好奇心を原動力に新技術を勉強している。国が言っているからi-Conをやるとか、やらされてるi-Conの世界ではない。

例えばUAV部では、ドローンで測量する際の自動航行ルートの設定方法がわからなかったので、自分たちでiOSアプリ(Drone-ize ✕ YDN PRO)を作ってしまった。タブレットで測量範囲やラップ率などを設定すれば、自動で帳票データが出力される空中写真測量支援アプリであり、NETISにも登録した。」

3次元施工の土木はゲーム感覚

2017年、大矢氏は国交省中部地方整備局から、3次元測量、3次元設計、ICT建機施工、3次元出来形管理の4区分における「ICTアドバイザー」として認定された。

正治組では、社内トップの施工高と利益率を叩き出すと同時に、土木部部長として、部下の現場監督たち全員の売上アップにも貢献している。

と同時に、YDNの組織運営や、VR・ARなどの新技術の開発にも従事している。さらに現在はベンチャー企業ランドログと共に、カメラを定点設置するだけで生コンの打設率を可視化できる新技術の実証実験を進めており、この技術は将来的に、掘削工事などにおける土量の可視化にも応用できそうだ。

ランドログと開発実験中

「施工管理を始めた当初はキツかったが、今は土木が楽しくてしょうがない。3DソフトやICT建機、CIMなど最新技術のおかげで、お金、時間、精神に余裕ができてきた。僕のやり方であれば、きっと最近の若者も土木をやりたいと思ってくれるはず。

今ひそかに考えているのは、ニートのゲーマー(PUBGが好きな人とか)を土木技術者にすること。ちゃんと正社員として雇用して、現場に来なくてもいいから、自宅で点群処理ソフトや3DCADを使用し、3Dデータを作成してもらう。彼らの得意分野だし、ゲーム感覚で楽しい仕事になると思う。

今では、僕が3次元施工を勉強し始めた頃と違って、便利なソフトも多いから、ちょっと勉強すれば誰でもICT施工はできるようになる。」

大矢氏は、土木技術者に必要な条件として、下記を挙げる。従来の土木のイメージと真逆だ。

- 失敗を恐れない

- 過去に執着しない

- 苦手なこともやってみる

- まずは自分が楽しむ

そして、土木界の寵児はこう言う。

「僕より社長が凄いんですよ。若い時にどうしようもなかった僕を育ててくれて。社長は3Dとか何もわかっていなくても、好き勝手させてくれた。僕もその恩義があるから、もっと利益を上げなければいけないと努力する。今の僕があるのは、すべて社長のおかげなんです(笑)」

――大矢洋平という、やんちゃな土木技術者の視点で土木業界を見渡すと、人手不足というのが嘘のように思えてくる。

近い将来、土木はかっこよくて、人気の職業になるのではないか。そのためにも、大矢氏のように「キセイ」を打破し、「カイゼン」していく土木技術者が一人でも増えてほしい。

「土木は、本当に楽しくてしょうがない!」はずなのだから。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。

日経コンストラクションより良い記事でした。ふざけた記事もいいけど、こういう記事が増えるともっといいサイトになると思います。応援、期待してます。

日経コンストラクション草

こんなカッコイイ人がいるんですね。土木を舐めてました。

お、GNNの宮本さんも登場してる!

す、杉原さんも!大林組の

杉浦さんでしょ?

間違ってますよ

すごいし格好良い。

面白かった。

かっこええわ、うちの土木部長との差が激しいわ

弊社に来て欲しいですね。

やっぱり独学で身に付けた人って応用力が効くよね。

すごい尊敬する。

福井コンピュータの具体的な使い方を知りたいです

福井に聞けば?

建設システムと福井コンピューターはどう使い分けるべきなん?うちは建設システムよりなんだよねー

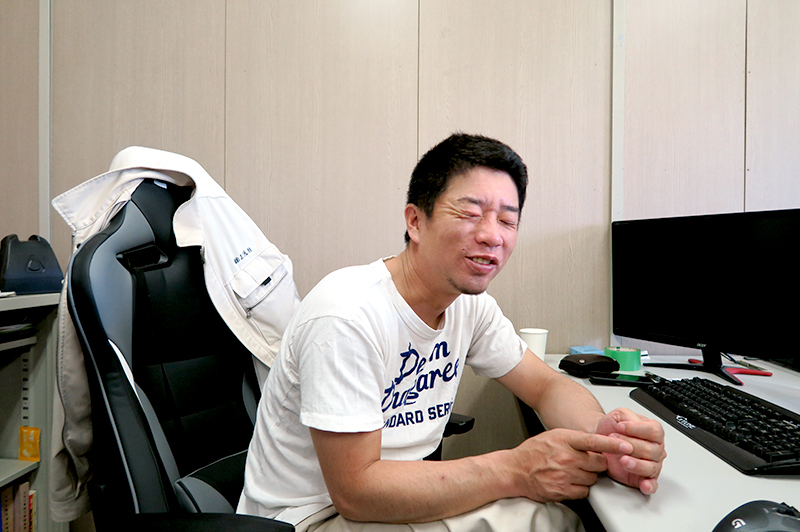

うわ・・・ゲーム感覚って記事内でも書いているだけでなく、写真見る限りキーボードや椅子、マウスまでゲーミング仕様かぁ

ここまで来ると仕事が楽しくていいだろうなぁ、本当にゲーム感覚で。

社長が寛容な人で零細企業だったからこそ逆に成長できた感じかな

やっぱり金のことばかり考えてる企業は駄目だね、目先のことばかりで成長がなくなる

マジで感動した・・

ほんとだっっっっっw

自分は門外漢だけど、大変そうな業界でも楽しく上を見て働いてる人を見ると勇気と元気をもらえる。

どこの業界にも仕事人であり、仕事を遊び尽くしてる人っているんだなー。俺も来週から仕事をもっと楽しもう、と思わされる良い記事でした!

泣きました。今までに読んだ建設関連記事で一番心に響きました。大矢氏のことは雑誌で拝見した記憶がありますがこれほど土木業に期待を持たせる記事には出会ったことはありません。このサイトは怪しいサイトと思っていましたが目から鱗が落ちました。すばらしい。

超すげえ

そんなまえから三次元施工してたとは

おそれいりましたm(_ _)m

i-Con周りではお名前をお聞きしています。

一度お会いして相談してみたいです。

こんなバックボーンをお持ちだったとは益々会ってみたくなりました。

現場を知らない人より説得力がある!すごい!

かっこいいの一言

テレビ取材決定でしょ?

土木をか・え・て・く・れ

3次元施工のセミナーやってくれないかなー。

そういうのたくさんあるけど、現場で結果出してる人の話を聞きたい。

おれはお金払ってでも聞きたい。

すごく良い記事なんだけど「井の中の蛙」は「現状で満足している様」のことだと思うので、このひとは状況的に「孤立無援」のことを言いたかったのかな?と引っ掛かりながら読んだ

こういう方に、がんばってほしいです

有料でもいいから 教えてほしいです まじで

私は東日本大震災で土木技術者の道に入りました。独学で勉強して施工管理技士に合格して、なんとか生活できるようになりましたけど、3ヵ月単位で現場を変われる派遣会社で満足です。特に福井コンピューターと建設システムの両刀遣いが素晴らしいです。この業界出身ではないのですが、以前勤めていた広告代理店の営業はイイものや過去の実績を電子データ処理していたので自分で広告を入稿する際は大まかに過去のデーターを誰にも聞かずに活かして入稿できました。建設業に不足している膨大のバックデータを企業間を超えて共有することと、専門分野に特化し効率的にすれば働き方改革に繋がります。テレビ出演し流れを変えてください。

ゲーム感覚と謙遜しつつも3Dデータの重要性を理解していますね。

受注側に与える安心感も大きいでしょう。

逆に3Dデータだと何がいいの?という人は手を出さない方がいいです。

ゴールが見えていない3D化は赤字になります。

現在土木で「生産性の向上」というお硬い勉強をしています。

その中で国交省の掲げる「i-con」について頻繁に耳にすることがあります。

しかし本質がよくわからず上辺だけで「i-con!i-con!」という姿に何だか違和感を感じていました。

しかしこの記事を発見して食い入るように見てしまいました。これぞまさに「i-con」のリアルな現場だと思いました。

実際、国交省の掲げる省力化、利益を生む、時間の短縮もリアルに実行しているし、とても興味深い記事でした。

私もこれを目指して2年前から現場の3D化を作っているが、すごいねの一言で理解はされない。

協力者もおらず、自費で休日にコツコツ作るだけ。

愚痴になってしまったが、家族も含め理解者がいたのは心強い。

私のとこは測量会社ですけど全く同じ装備です。あえて言えばR10と自動追尾が各職員に1台づつです。測量の仕事は敬遠されて苦肉の策ですが。