「ゼネコンには買われたくない」専門工事会社

――人手不足の今、「人(技術者・技能者)を買いたい」という理由でM&Aした事例は?

西田 そうした理由で成約に至ることは少ないですね。譲渡企業は「体制を強化してもらえる相手先」を期待する会社が大半です。

ですので、「人が欲しいから買収する」という理由だと、譲渡企業は不安を感じてしまいます。お互いが信頼関係をもって成長戦略を描くことがとても大事なんです。

たとえば、北海道では施工管理中心の岸本組が技能者中心の金山建設をM&Aし、相互補完で土木の一貫施工体制をつくりました。こちらは成功例で、今でも金山建設は岸本組の子会社として存続しています。

一方で、ゼネコンは専門工事会社をM&Aしたくても、専門工事会社は「ゼネコンに買われて、いいように使われるのはごめんだ」という経営者の方もいらっしゃいました。いいM&Aは、トップ同士の意向だけではなく、従業員も含めた周囲の満足度が高いことが大切です。

専門工事会社のM&Aは、隣接業界とのほうがうまくいっていますね。

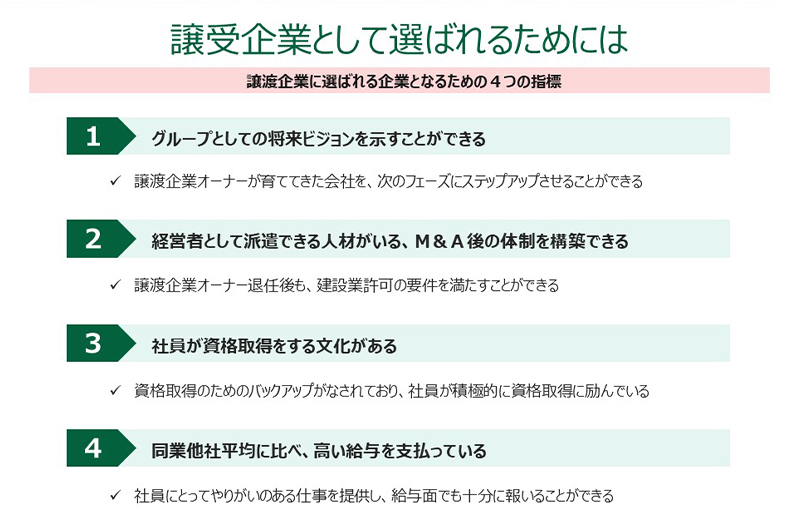

譲受企業になるには、譲渡企業との信頼関係の構築がカギ

――通信工事のコムシス・ホールディングスは、隣接業界と大胆なM&Aを実施しました。

西田 コムシス・ホールディングスは、ビルメンテナンス・警備のセントラルビルサービス、太陽光発電システムの日本エコシステム、土木工事の川中島建設、産業廃棄物の東亜建材工業、機械器具設置工事の日本アフター工業、道路建設工事の東京舗装工業、ソフトウェア開発のヴァクスラポ、ガス・水道工事のカンドーを2014年から2017年までに一気にM&Aをし、約700億円の売上を獲得しました。

NTTへの依存度が高いことが同社の経営課題でしたが、今後の景気減退を見据え、隣接業界を交えた再編で通信インフラから社会インフラへ業態を展開することで総合力を強化しています。

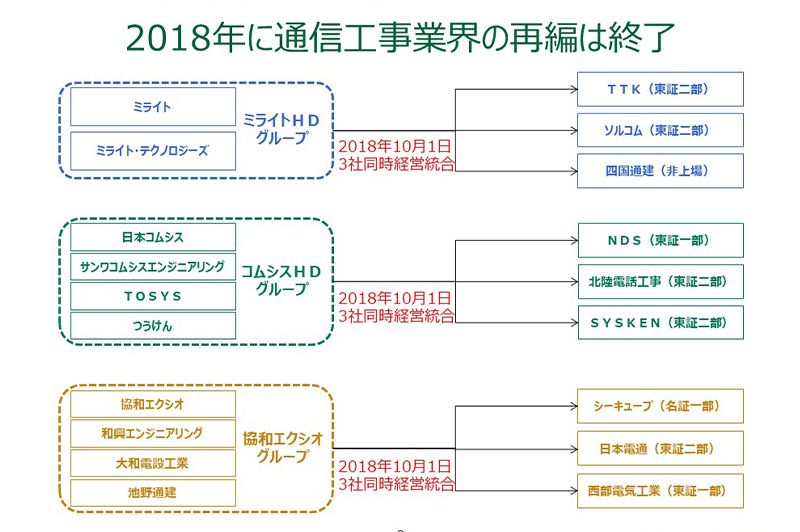

ただし、通信工事業界の再編は、2018年にひと段落しています。

通信工事業界のM&Aはひと段落 / 日本M&Aセンター

損保ジャパンがリフォーム営業する?未来

――意外な組み合わせだなというM&Aはどんな事例がありましたか。

西田 最近、エネルギー系の企業が、住宅会社のM&Aに積極的になる傾向がありますね。

具体例では、岡山県の田中実業という石油・LPガスの販売を行っている地場企業が、同じ岡山県内で木造建築工事業を営むタウンハウスを譲受しました。

田中実業はドミナント戦略で各家庭にガスを供給しており、顧客サービスを拡大するために一部、リフォームも手掛けていました。しかし、やはり人材不足も否めず、既存の住宅会社のM&Aを決断しました。

一方、タウンハウスの代表は、これから単独で20年間、住宅産業を単独で続けるよりも、他の事業・顧客を持つ企業と組んだ方が会社を安定させることができると判断し、両社の意向が一致した形です。

田中実業は、ドミナントの顧客に様々なサービスを提供できるシナジー効果を狙っています。

ドミナントの顧客に対して、いかに多くのサービスを提供するかという視点は重要です。住宅事業は必ず俎上に上がります。たとえば、京浜急行電鉄はリノベーションやシェアハウス運営事業を展開するRバンクを子会社化しましたよね。

さらに意外な組み合わせだったのは、損保ジャパンがリフォーム専業事業者のフレッシュハウスをM&Aをしたことです。リフォーム専業事業者で上場するならフレッシュハウスという観測がありましたし、M&Aで譲受企業になる可能性もありましたから。

様々な予測のあったフレッシュハウスですが、最終的には損保ジャパンと手を組みました。将来的には、損保ジャパン社員がリフォームを提案する時代が来るかもしれませんね。

――ほかに住宅業界のトピックスは?

西田 オープンハウスが、ハウスメーカーのホーク・ワンをM&Aをした件でしょう。オープンハウスは不動産仲介から始まり、総合不動産業として大きく成長し、売上高は2018年の時点で3,046億円です。

一方、ホーク・ワンは年間供給棟数7,000棟の規模があり、両社が手を組むことで首都圏において強力なドミナント戦略を展開できます。

――静岡県の名門ゼネコン・角丸建設を、ボンドのコニシがM&Aをしたことには驚きました。

西田 角丸建設の代表は事業承継の方法を検討している中で、当社に相談をいただきました。この会社は無借金で純資産が豊富な優良企業です。一方で、純資産が高額のため、従業員承継も現実的に困難だったんです。「それならM&Aで」とご依頼をいただきました。

よくよく話を詰めていくと、コニシと意向が合致しましたね。