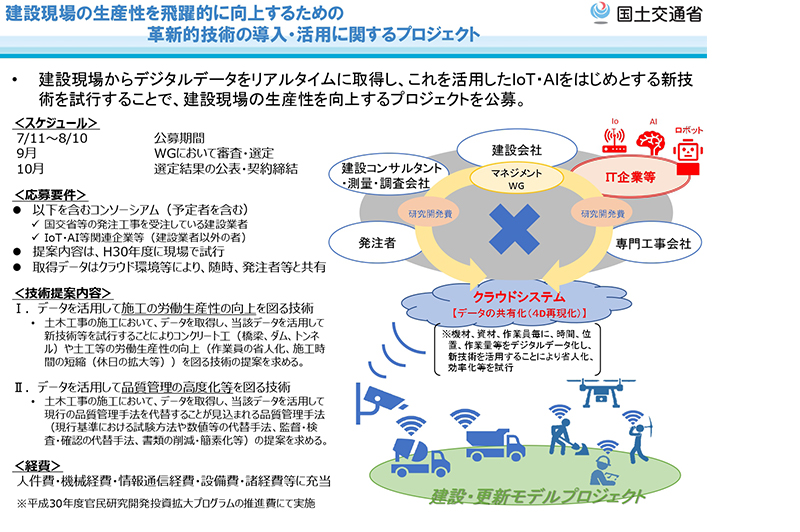

PRISMの公募 対象技術Ⅱ

2018年のPRISMでは、2つの技術について公募がなされた。

対象技術Ⅰ:データを活用して土木工事における施工の労働生産性の向上を図る技術

対象技術Ⅱ:データを活用して土木工事における品質管理の高度化等を図る技術

公募されたのが2018年の7月で、この公募に対象技術Ⅰでは応募32件のうち19件が選定され、対象技術Ⅱでは応募22件のうち、14件が選定された。

対象技術Ⅱの「品質管理の高度化」は、多くの技術で従来施工では認められていない技術を使って、品質向上を図れるかどうかを確認するものである。受注者が積極的にICT技術を導入し、現行の規制緩和を促すことを目指している。

まだ現行の規制によってICTを効率的に活用できていないケースもあるため、生産性向上への取り組みとして、とても期待できるものである。

PRISMの公募 対象技術Ⅰ

対象技術Ⅰは、労働生産性の向上を図る(計測する)技術。

公募では次のように書かれていた。

土木工事の施工において、データを取得し、当該データを活用して新技術等を試行することによりコンクリート工(橋梁、ダム、トンネル)や土工等の労働生産性の向上(作業員の省人化、施工時間の短縮(休日の拡大等))を図る技術の提案を求める。

PRISMの説明資料 / 国土交通省

ここでいう新技術とは、現場での労働生産性の基本である「誰が」「どこで」「何をしているのか」をデータとしてとりまとめ、そのデータをベースとして、新技術を活用することで、「誰が」「どこで」「実施していることが」「どのくらい効率化が図れるのか」を自ら実施して見せることである。

では、作業歩掛を含め、この取り組みを予算をつけてまで実施することを決断した国土交通省の目的は何なのか?

実は施工業者も含め、みんな気が付いているのだが、本当の歩掛は取れているようで取れていないのである。

1サイクルにこのくらいの人工がかかっていると、よく話を聞くが、それはその人がすべてのサイクルにおいて、ずっと立ち合い、自らの五感を駆使して、確認し記録した結果から割り出されているものである。

その数値が環境も違う現場で使えるのか、すべての数値が本当に公開されているのか、また技術者一人一人が自分の知識としてもっているのかと言われると、頭をかしげなければならない。

建設業とはまだそのような状況なのである。