ほとんどの曳家業者が、いきなりH鋼を柱に取り付けている

どうしてこのような話をしたかというと、土台の無い石場建て伝統構法のお家の曳家工事においても同じようなことがあるからです。

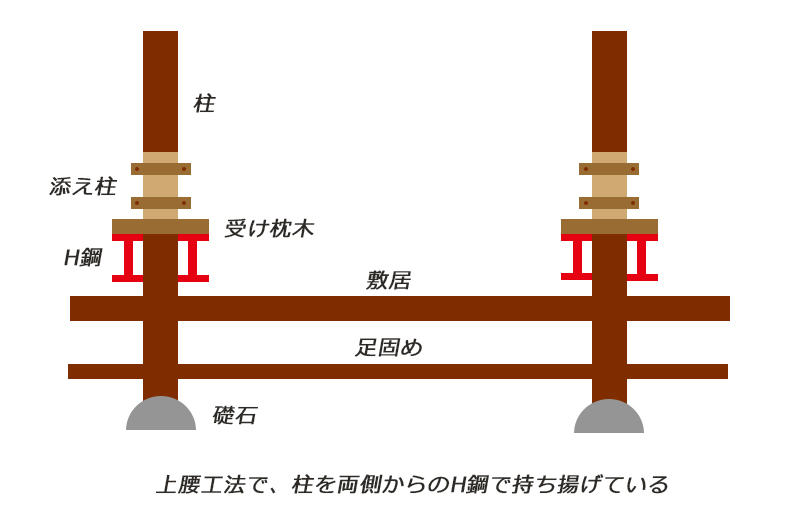

曳家岡本の場合だと、必ず1本の柱に対して両側にH鋼を通して、その上に添え柱を取り付けて軸力がぶれないような組み方をします。しかし、これは曳家業者全体でいえば非常に稀な工法です。

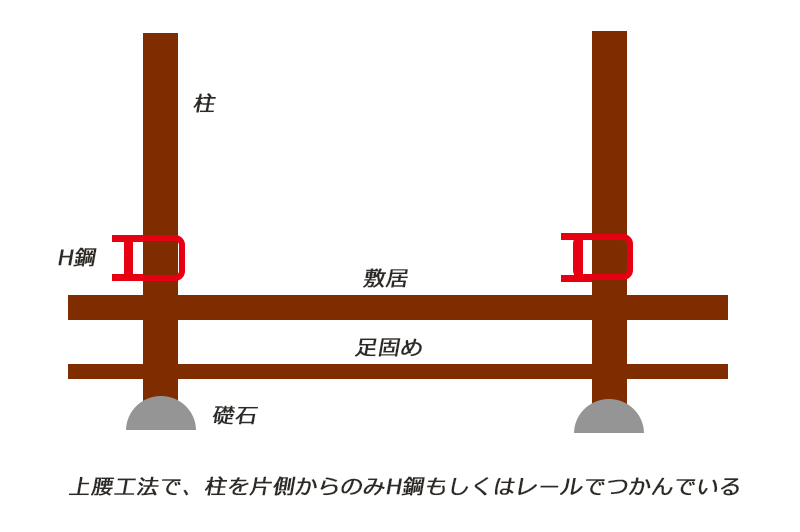

一般的には、柱のどちらかにH鋼を取り付けて揚げます。これは以前、構造設計事務所の方からも指摘されたことがあるんですが、もちろん片側だけにH鋼を取り付ければ持参する資材や手間もかなり削減できます。

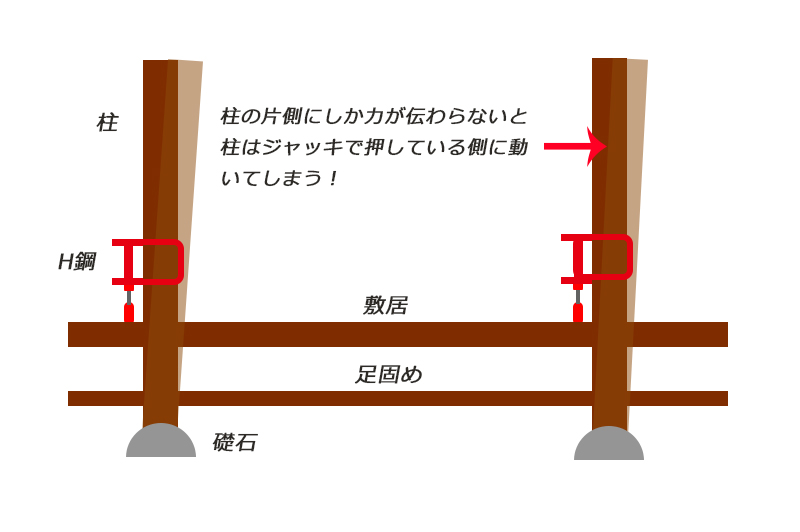

でも、それおかしいですよね。古民家を残したいと思われてわざわざ曳家にご依頼いただいているのに、片側だけで持ち揚げるのは躯体を傷めてますよね。

それと柱とH鋼(もしくはレール)の緊結も柱との接触面が多い方が柱に与える負荷が少ないですから、自分は長さ50cmの添え柱を取り付けてから、その添え柱を持ち揚げるようにしています。

これもほとんどの業者さんはいきなりH鋼を柱に取り付けています。

コストや施工期間との兼ね合いがありますから、なんでも「自分が正しい」というのはありません。でも自分は低迷期の手塚治虫のつもりで歯を喰いしばってます。

「施工の神様」をお読みになられている方の中には、「真面目に良い工事をしているのはわかるけど、高いんじゃないの?」と考えられている方もいらっしゃるかも知れません。

次回は曳家や沈下修正に関する価格をリアルにお伝えさせてください。

それと先に言っておきますが、価格は大事です。自分は常に他社の価格には気をつけてますし、情報交換をさせていただいています。