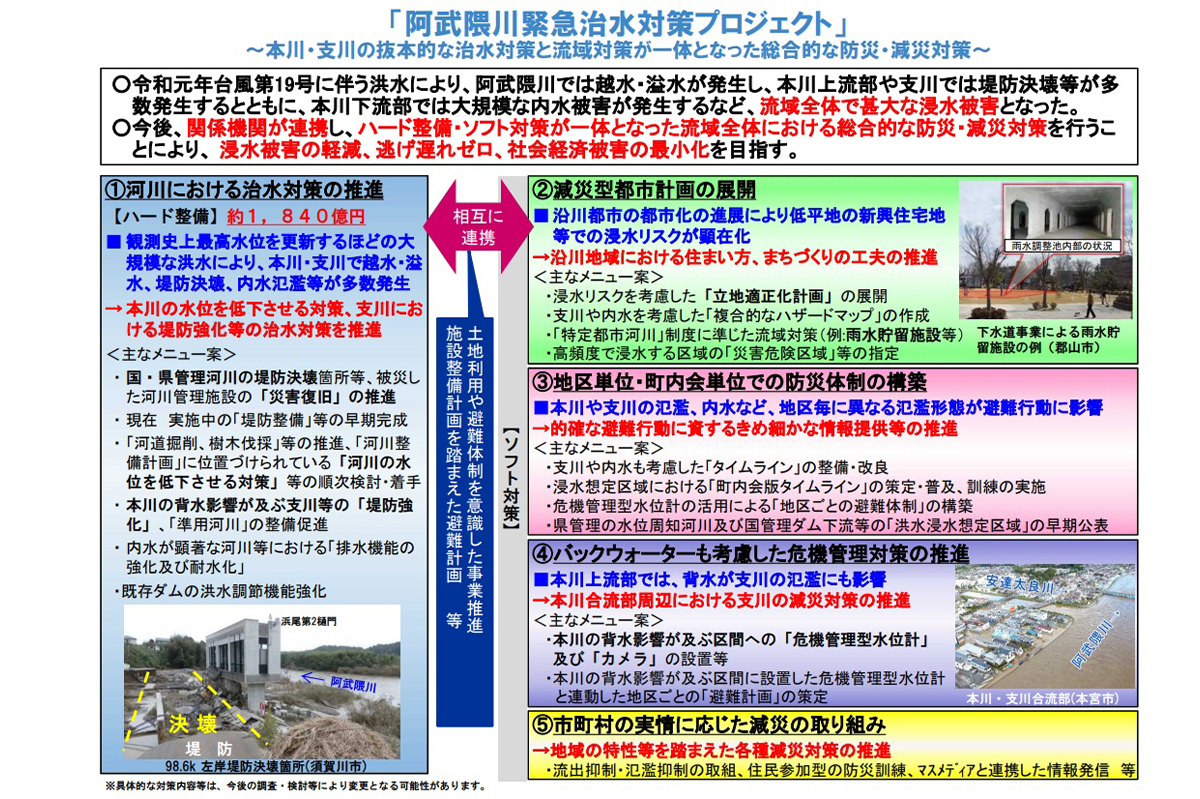

阿武隈川緊急治水対策プロはハード整備で1840億円

栗原 次に2020年1月に公表された「阿武隈川緊急治水対策プロジェクト」は、「令和元年東日本台風」による水害に対する再度災害防止を目的に、2028年度までに集中的に実施する対策をとりまとめたものです。同台風では、阿武隈川本川からの越水・溢水のほか、支川での多数の氾濫や内水氾濫により甚大な被害が発生しました。

河道掘削や遊水地の整備をはじめとした大規模なハード対策を進めるとともに、ハード整備・ソフト対策が一体となった流域全体における総合的な防災・減災対策を行うことにより、浸水被害の軽減、逃げ遅れゼロ、社会経済被害の最小化を目指しています。プロジェクトの特徴の一つとして、宮城県・丸森町を流れる県管理河川の内川・五福谷川・新川の整備を、国が権限代行で実施しています。

阿武隈川緊急治水対策プロジェクト

2021年3月に公表の「流域治水プロジェクト」では、「本川・支川の抜本的な治水対策と流域対策が一体となった総合的な防災・減災対策」をテーマに、流域からの流出を抑制する取組みを実施することで、国管理河川においては、戦後最大の「令和元年東日本台風」洪水と同規模の洪水に対して堤防からの越水を回避し、流域における浸水被害の軽減を図ります。

具体的な流域治水の施策としては、雨水貯留施設や田んぼダムの整備等について、各市町村等で進めているところです。プロジェクトでは、阿武隈川流域を細分化し、流域治水施策を市域ごとにまとめた図を作成し、各自治体や各流域治水協議会で共有することで、今後の流域治水の推進力としていきます。現在、これまでの河川管理者による治水対策から、集水域・氾濫域を含めた、あらゆる関係者での流域対策への意識改革が図られているところです。

鳴瀬川水系ではまちづくりと水害防止を一体化

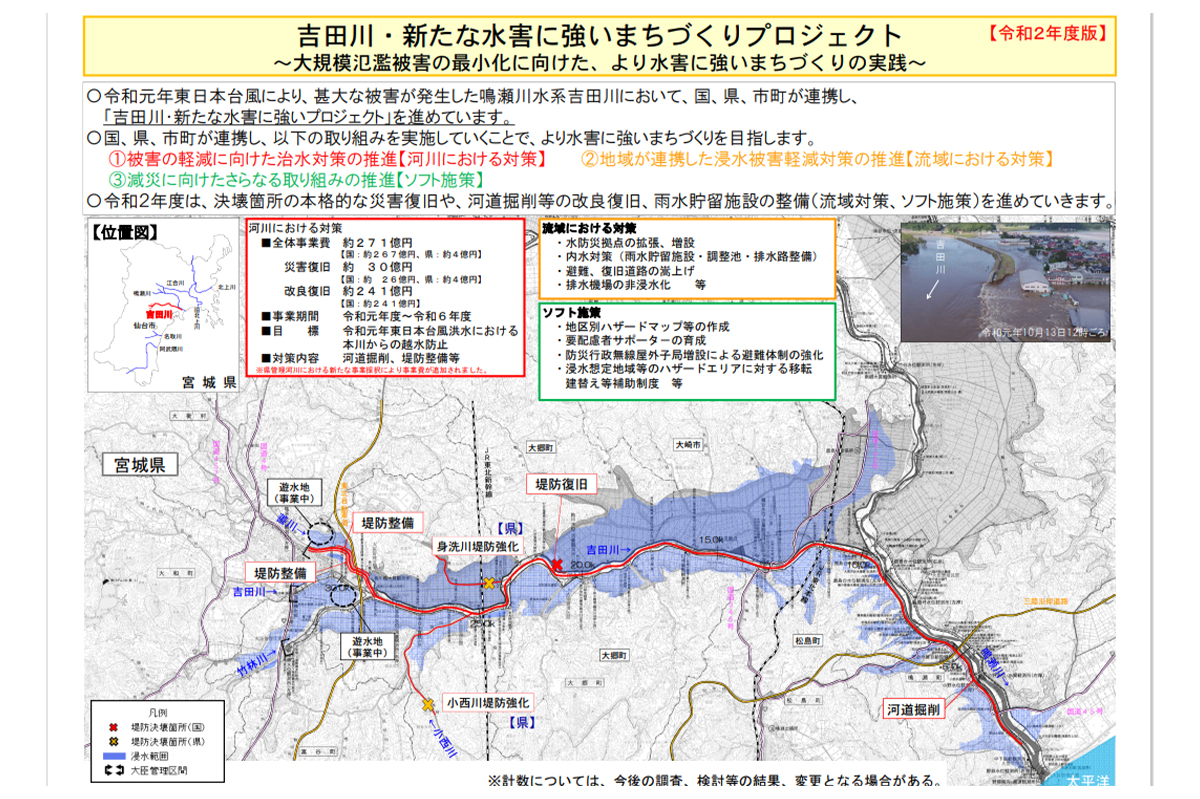

栗原 最後に2020年1月に公表の「吉田川・新たな水害に強いまちづくりプロジェクト」は、「令和元年東日本台風」による水害に対する再度災害防止を目的に、2024年度までに集中的に実施する対策をとりまとめたものです。

吉田川では、1986年8月の大洪水を契機に「水害に強いまちづくりモデル事業」を実施してきました。「令和元年東日本台風」による大規模な氾濫被害を踏まえ、より水害に強いまちづくりを目指し、新たな取組みをとりまとめました。

吉田川・新たな水害に強いまちづくりプロジェクト

ほかの水系と異なる点はゼロからの発想ではなく、これまで実施してきたことをベースに、さらに発展させていくこととして議論が進められてきました。

2021年3月に公表の「流域治水プロジェクト」では、吉田川は鳴瀬川水系の一河川ですので、「鳴瀬川流域治水プロジェクト」に包含されております。このプロジェクトでは、「都市農村交流により支え合い、開発とバランスの取れた流出抑制と更なる治水対策の充実」をテーマに設定しています。国管理河川においては、1947年9月カスリン台風(鳴瀬川:戦後最大)と同規模の洪水に対して安全に流下させ、「令和元年東日本台風」洪水(吉田川:戦後最大)と同規模の洪水に対しては堤防からの越水を回避し、流域における浸水被害の軽減を図ることとしています。

本プロジェクトは、”国内唯一、既存モデル事業との検証が可能な”プロジェクトです。1986年の洪水を契機に実施した国内唯一の「水害に強いまちづくりモデル事業」を検証し、モデル事業の概念と施策を引き継ぎながらも、今次洪水での課題に対応したより水害に強いまちづくりを目指し、新たな取り組みを追加し、実践していくプロジェクトです。

事業の検証を進めるに当たっては、被災地域の首長、地区代表、水防団、住民など様々な主体の意見による定性評価や、効果的な取組みとするために氾濫地域の定量的な検証を行っています。

次に、”都市農村(流域特性)”に即したプロジェクトの展開と、確実に推進するための実施体制がポイントです。メニューについては、氾濫特性(低平地、拡散型等)に即したものとし、被災後も一日も早い生活再建が可能となる取組を検討しています。

検討体制としては、鳴瀬川流域治水協議会の分科会における検討に加え、地域内で実施している自治体独自の取り組み、たとえば、宮城県・大崎市の「水害に強いまちづくりプロジェクト」や地元土地改良区が主体となっている水害対策「吉田川流域の排水対策に関する勉強会」と様々な関係機関と連携しながら、検討を進めています。