コンクリートのJIS混和剤は7種類

「混和剤」と「混和材」。どちらも読みは同じだが、それぞれ全く別物だ。

その違いは「液体」か「粉体」か、使用量が「少量」か「大量」か、で分けられる。

混和剤が「液体・少量添加」、混和材が「粉体・大量添加」となる。

まずは「混和剤」について。JISで区分される7種を紹介しよう。

- AE剤

- 高性能減水剤

- 減水剤

- AE減水剤

- 高性能AE減水剤

- 流動化剤

- 硬化促進剤

7つもあるが、基本は「AE剤」と「減水剤」である。

「AE減水剤」は「AE剤」と「減水剤」の合体したもの。「高性能」がつくとその名の通り高い性能が付与される。他の6種が流動性を高めるのに対し「硬化促進剤」などは明らかに別物である。

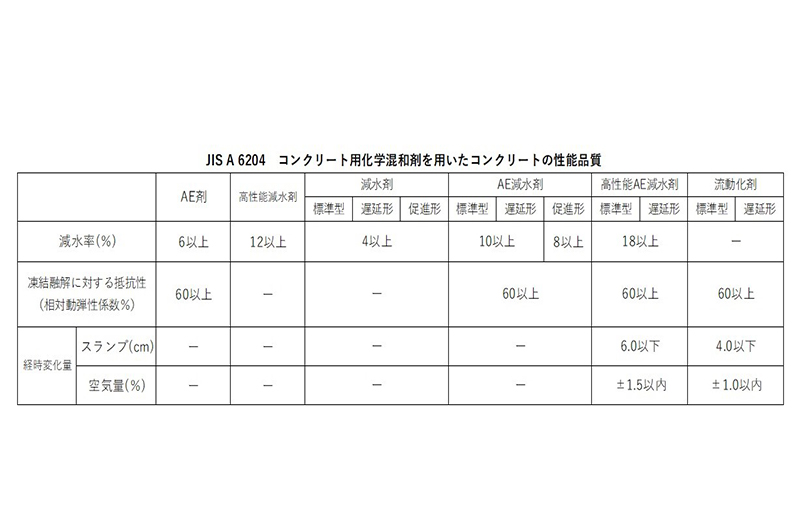

以下が、JISで規定されている数値の表だ。

コンクリート用化学混和剤を用いたコンクリートの性能品質

それでは、細かくその違いを説明していく。

コンクリートのAE剤と減水剤とは

「AE剤」とは、「空気連行剤」のこと。微細な空気泡(エントレインドエア)を発生させ「界面活性作用」によりコンクリートの流動性を高める。

洗剤から発生する丸くて細かい「泡」を想像してほしい。その泡によるボールベアリング効果で、生コンクリートのスランプが高まり流動性も上がる。

つまり、水を増やさずにスランプが増やせるということ。同じスランプを得るための水量が減らせるということだ。水が減るので、ブリーディング量も減少。さらに、このエントレインドエアにより、「耐凍害性の向上」という効果も得られる。

コンクリートにとってはいい事ずくめである。正直、AE剤の入ってない生コンクリートなど、見たことがない。

空気の話が出たので、ついでにもう1つ「エントラップトエア」について覚えておこう。

エントラップトエアとは、生コンクリートの練り混ぜ時に巻き込まれてしまう余剰な空気のこと。通常は空気量4.5%のうち、1.0~1.5%ほど存在している。

続いて「減水剤」とは、「セメント分散剤」のこと。オキシカルボン酸が主成分で、凝集塊を分散させる。凝集塊とは、セメント粒子がダマになって水を取り込んだ塊のこと。これらを静電気的に分散させて、取り込んだ水を有効に活用できるようになる。

また、セメント粒子にオキシカルボン酸が吸着されると、水を引き寄せ、粒子間の摩擦が軽減され動きが滑らかになる。(湿潤作用)つまりは、流動性が高まるということ。

「AE剤」は空気泡を連行するだけだが、「減水剤」はセメント粒子に作用する。ここが大事なところだが、これによりセメントと水の接触速度をコントロールできる。つまりは、凝結時間の調整ができるということ。「減水剤」と名がつくものには、「遅延形」・「標準型」・「促進形」という区分がある。その所以がこの接触速度のコントロールにある。

繰り返しになるが、「AE剤」はただの「泡」。凝結時間の調整はできないことを覚えておこう。