土木技術の進歩のグラデーションを記録したい

――「チャンネルを変える」とおっしゃいましたが、具体的にはどういうことですか。

大村 例えば、日経コンストラクションのように施工のシーンを土木技術者向けに撮影した写真を「チャンネル1」とします。このチャンネルは僕の仕事の屋台骨になっていて、いわば“ライスワーク”だと言えます。でも、それだけが僕が持っている「土木への視点」ではありません。

ひとえに「土木を撮る」といっても、土木遺産や土木構造物がある風景、土木の造形などいろいろな視点がありますよね。僕の中では、どういうことを表現したいのかによって、被写体ごとにチャンネルを切り替えているつもりです。先ほどお話しましたが、学生時代は、幾何学的な土木の造形を写真に撮ることに関心を持っていました。

チャンネルを設定するのは、撮影の際、意識的に視点を安定させるためでもあると同時に、人に写真を見てもらうのを想定してのことでもあります。チャンネルの異なる写真を次々に見せられたら、たぶん見る人は混乱するんじゃないかでしょうか。もっとも、皆さんに普段からお見せできるのは、チャンネル1に限られてしまうのですが…。

1以外のチャンネルは、ほとんど“ライフワーク”。すぐにお金に結びつくわけではないけれど、自分が興味を持った被写体を撮りためているという位置付けです。ただし、結果的に、チャンネル1の撮影の仕方にも影響を与えているはずで、取り組み自体は無駄になりません。

特に「土木遺産」がらみの写真撮影は影響が大きいですかね。「遺産」って言ってしまうと、「戦前のもの」という縛りがかかっちゃうんですけど、もう少し広げて「すでに供用されているもの全般」としておきましょう。

うちの師匠が土木史の研究者である伊東孝先生と組んで、土工協(注:現在の日本建設業連合会)の広報誌に土木遺産の連載をやっていた時期があり、僕もアシスタントとして取材・撮影に同行していた。それがきっかけです。

二人のやりとりをそばで聞いていて、「土木構造物ってこう見るんだ」ということを学びました。

――今は、お一人で全国の土木遺産を撮影しているんですね。

大村 はい。伊東先生と師匠から学んだ土木の見方をベースに、今の施工の現場で見聞きしたことを重ねて、土木遺産を「これはどういう技術でつくられたのかな」と考えながら撮っています。

例えばコンクリート構造物は100年以上前からあるんですけど、当時と今のコンクリート技術を比べると、まったく同じではないし、いきなり現代の技術になったわけでもない。グラデーションのように進歩したわけじゃないですか。その「あいだ」をきちんと埋めていけると、体系的な土木史になるな、と思うんです。

土木遺産の研究って、それぞれ個別の構造物を対象に、建設に至ったストーリーや、当時の最先端技術がどうだったかを調べるのが一般的で、「今」とのつながりが希薄なような気がします。でも僕は、目の前にある土木遺産単体ではなく、そこで使われた技術が次にどうつながっていったかをちゃんと知りたいな、と。

隅田川に架かる清洲橋。広角レンズを用いて、川の向かいにある建物を小さく見せることで、橋の存在感を強調している。満潮と朝凪が重なり、水鏡が水上都市を演出した。2016年5月撮影

つまり、橋なら橋で同じ系統のものを、年代を追って同じ視点から写真で捉える。決して、土木史の研究をしたいとか、技術が分かっているから土木を撮れるんだとか、そういうつもりではありません。

被写体を理解したうえで、アプローチしたいんです。被写体と1対1で向かい合えば、構図のオリジナリティーだけを主張するデタラメな写真にはならないはずだと。

――それは“ライスワーク”ではなく“ライフワーク”なんですね。

大村 まあ、そうですね。でも、じつはチャンネル1のライスワークでやっていることも、似ている部分があるんですよね。

日経コンストラクションのようなチャンネル1で扱っているのは現在の最先端の技術だけど、同じ視点で5年、10年と続けていけば50年後には、体系化された土木遺産の資料になる。

技術は少しずつ変わり、現場はそのときどきの最先端技術の中からベストなものを選択しているはずです。体系的な資料として残れば、後世に「その選択が本当にベストだったのか」と検証するのにも役立ちます。

そう考えると、僕のフィルターを通した写真や記事が、後の人たちをミスリードしてはいけない、という責任も感じますね。

岐阜県にある近代的な吊り橋としては日本最古の吊り橋「美濃橋」。人と構造物のかかわりを描くのも、土木の写真の視点のひとつ。2011年10月撮影

「土木写真家」の先入観で観て欲しくない

――自分の写真のせいで後世の人を混乱させない。「土木写真家」としての使命感ですね。

大村 「土木写真家として」というのは違います。土木技術を紙媒体に残すという立場を仰せつかってしまっているので、その使命感です。そもそも、僕は自分から「土木写真家」と名乗ったことは一度もないです。

――えっ、そうなんですか。どうして?

大村 わざわざ肩書きに「土木」ってつけなくても、単に写真家として土木を撮っている人、でいいじゃないですか。僕のように組織に属さないで立場で、自ら名乗る肩書きって、「自分をこういう風に見て欲しい」っていう意識があってのことですよね。でも、僕は「土木写真家」っていう先入観で作品を観て欲しくない。

土木写真家ってカテゴライズすることは一見わかりやすいようだけど、すごく曖昧じゃないですか。みんな分かった気になっているだけ。「土木写真」って聞いて、どういうものを連想しますか? 橋が写っていれば、土木写真なのでしょうか? 土木工事が写っていれば、土木写真なのでしょうか? 色んなものをひっくるめて、土木に関係する何かを撮影しているのが土木写真家だというならば、世界中にたくさんいます。

土木って言葉は、すごく概念的だと思うんですよ。僕は高校時代に土木という言葉に出会って、大学4年間、土木を学んだんですが、未だに土木を一言で説明できません。僕が持つ土木の概念と、他の人が考える土木の概念って、完全に合致することはすることはないですよね。だから、僕は「これが土木写真だ!」って、断言することにすごい抵抗感があります。

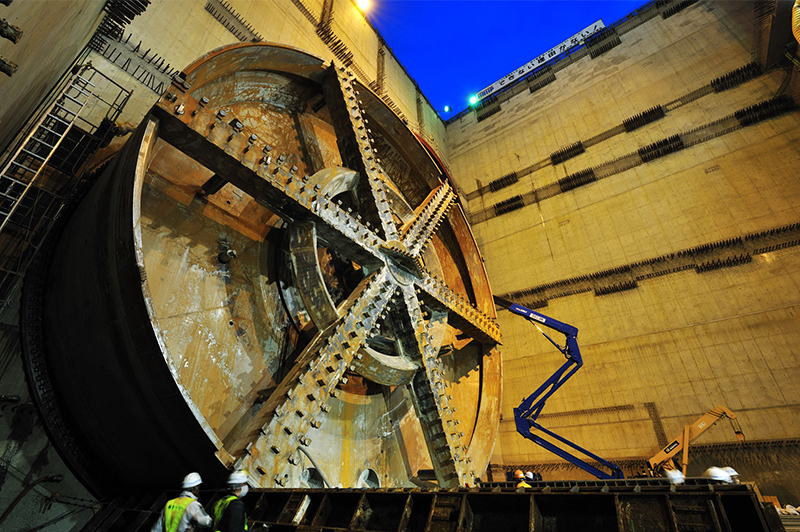

首都高中央環状品川線のシールド工事。立坑に到達した巨大なシールドマシンをUターンさせるために引き抜いている様子。ワイドレンズで見上げているが、撮影した本人が現実と表現の違いを感じない1枚。2010年10月

――ストイックですねえ。

大村 「●●写真家」と名乗った方がキャッチで、メディア的には、人々の注目を集めやすいということはよくわかっています。それがきっかけで、お仕事をいただけることもあるでしょう。でも、実際は「看板に偽りあり」っていう感じの「●●写真家」が多いんじゃないかな。

今はインターネットで自由に発信できるから言った者勝ちですけど、SNSで流れてくる作品を観て、「●●写真家」を名乗るほどなのかなってレベルの人も少なくありません。ネットで検索してみると、たいていの「●●写真家」は、その人本人しかヒットしないことが多いです。そういうのを目の当たりにするたびに、その分野でこの人を上回る写真家は出てこないんだなと、半ばがっかりすることがあります。

今後、その名にふさわしい写真家が出てきたときとしても、その人は「●●写真家」を名乗るでしょうか。普通はしませんよね。恥ずかしげもなく「●●写真家」を自称している方は、事の重大さに気付いてもらいたい。

「自分の意思で土木を捉える写真家」が増えるといい

東海道新幹線と東名高速道路、東海道本線が1カ所に集まる静岡県の日本坂。地形的な要因が形成した土木の風景。土木学会誌2011年1月号掲載の「土木遠景」より

――あの、ちょっと聞きづらいんですけど、師匠については?

大村 ここまで、師匠のことを棚に上げて話してきました。そうです、自分の身近な●●写真家といえば、僕の師匠の土木写真家・西山芳一です。

たしかに、建築分野と異なり、土木専門の写真家に構造物を撮らせるという文化がなかった土木の分野で、30年にわたり、プロとして土木の写真を撮り続けるということは並大抵のことではありません。

ゼネコンや重機専門の会社の専属のような形で土木を撮っているプロの写真家は何人もいるけど、彼らが撮った写真がメディアに露出するときには、多くの場合が「写真提供:●●建設」のようになってしまう。だから、彼らに「土木を撮っている写真家」というスポットライトは当たりにくい。

――私たちライターも、企業の広告や広報のために書いた文章はほとんど無記名です。

大村 ですよね。土木の世界が特別ヘンだというのではなくて、プロがお金もらって仕事したものがクライアント名義の所有物になるのは当たり前のことなんですよ。

でも僕としては、土木写真家を名乗らなくても、自分の意思で土木を捉えようとする写真家がもっといて欲しい。じゃないと、土木の写真は消耗品になってしまう。写真家自身がクライアントの依頼でした仕事とはいえ、自分の作品を世の中に発表しようとしなければ、大半の写真がクライアントの中でお蔵入りになってしまうんです。

その点、うちの師匠は「土木写真家」を名乗ることで自らの付加価値を上げて、クライアントの理解を得てきました。

2018年11月に開催した写真展「東京工事舞曲」より。変わり行く東京と工事と人々の関係を作品にまとめた。2016年4月渋谷で撮影

――ブランド力のある写真家を起用することは、クライアントにとってもメリットが大きいですからね。それでも、大村さん自身は「土木写真家」を名乗らない――。

大村 本音を言えばね、僕だって名乗りたい(笑)。商売的にはそのほうが手っ取り早いですよね。でも、今は単に「写真家」という肩書で活動していた方が、「土木写真業界」の独占状態を打破するうえでは、有効だと思ってるんですよ。

肩書フィルターをかけなければ、「自分にも撮れるかも」って思ってくれる写真家は必ずいるんじゃないかな。ちょっと逆説的ですけどね。

――ただストイックなだけじゃなくて、ストラテジックだったのね。おみそれしました!

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。

いつも読ませていただいております。大村さんはこういうお方でしたか。若くてびっくりしました。これから記事を読むのがますます楽しみになりました。応援しています。土木老人より。

超共感しました。。

・写真の見せ方も、ワイドレンズで下から煽れば、誰が撮っても大きくドーンと写るけど、それって嘘だよね、と。現場を知っている僕からすると、もうそういうの、コテコテすぎてちょっと耐えられない。土木の表現としては脂っこいんです(笑)。

思想に裏付けされた写真はひと味違う!

バックホーがボックホーになってますね・・・

ご指摘ありがとうございます。修正させていただきました。編集部より

日経コンストラクションを購読しているのは大村さんの記事を読むためです。

大村さんの考え方を知ることができて面白い記事でした。

大村さん、好きです。

かっこいい生き方だな

読んでたらカメラ欲しくなってきた

ゼネコンに行きそうなのにフリーを選んだのがスゴイですね。

日経コンストラクションの写真にはこのような背景があったのですね。

素敵です。

大村さん、こんなところに!

おもろい!