大学教育から抜け落ちた「木造建築の伝統技術」

日本建築専門学校の長谷川幸基教諭

――日本建築専門学校の歴史を教えてください。

長谷川幸基 昭和62年(1987年)に、数寄屋づくりの建築職人として知られる菊池建設の菊池安治社長(当時)が創設しました。

大学の建築教育の中で欠落している木造建築の伝統技術、大工技術と設計を一体化した技術を習得できる学校として創設し、今年で33年目を迎えます。

——その頃から4年制の全寮制ですか?

長谷川 菊池安治は最初、4年制ではなく7年制案を提案していましたが、さすがに学生が集まらないので、4年制に落ち着いたという経緯があります。

当時は4年制の木造建築にフォーカスした学校はなかったので、非常に画期的なことでした。私自身も創設当時に入学した1人です。

——木造に特化した理由は?

長谷川 当時、菊池建設は檜造りの「檜の家」「漆喰の家」「現代数寄屋」といった、木造軸組注文住宅の設計・施工を社業の中心としていました。神社や仏閣の建築も得意としていました。

ところが、大学で建築学を学んだはずの新入社員たちは、木造建築については学んでいないので、設計も施工も一から教えなおさなければならなかったわけです。

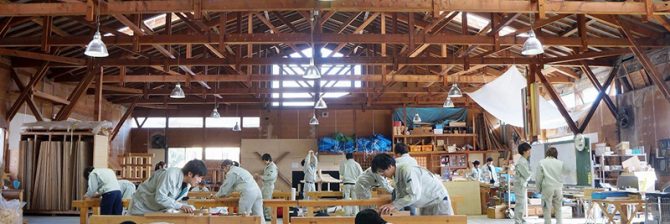

日本建築専門学校 設計の授業風景

菊池安治は、当時の建設省(現・国土交通省)に、木造建築教育の重要性を訴えていましたが、結局、菊池自身が日本建築専門学校を創立することで、木造教育の理想を目指すことになりました。

その後、菊池は平成元年(1989年)に死去しましたが、「現代っ子に何百年もの歳月に耐える木造建築の良さを伝えたい」という理念は、今も日本建築専門学校に引き継がれています。

S造やRC造だけでなく、伝統的な木造建築を学ぶ

――日本建築専門学校と大学の建築学部では何が違いますか?

長谷川 日本建築専門学校は、4年制の専門学校なので、4年制大学と同等に建築士等の受験資格を得ることができます。

4年制大学との大きな違いは、工学部の建築工学科などで学ぶ鉄筋コンクリートや鉄骨構造、建築材料、コンクリートなどの教育にプラスして、木造建築に特化した内容も学べる点です。座学に加えて、実際に木のぬくもりに触れて、実学で木を覚えていきます。

先日ビックサイトで開催された「木と住まいの大博覧会」では、学生たちが作成した木の模型を展示しました。

木は理論だけでは学びきれませんから、「体で感じて覚える」ことを重視しています。

――大学や専門学校とは違う点が多い?

長谷川 そうですね。日本建築専門学校は伝統的な日本建築を学ぶことにフォーカスしていますが、第一に工法と設計の両面から同時進行のカリキュラムで学びます。

工法とともに設計も重要で、並行して設計製図演習に取り組みます。

実習で使用する大工道具もとても大事です。扱い方から始まり、手入れの方法、そして日本の伝統建築である木造軸組工法を実戦で学びます。

4年間、技術の習得に力を入れますので、企業も即戦力として期待しています。修了すると「高度専門士」「大学院入学資格」が付与されます。

座学や実習を軸に日本の伝統的木造建築技術を学ぶので、学習する内容も濃いです。卒業までに200単位を取得しなければなりませんから、学生はみな一生懸命ですよ。

建築に限ったことではないが、今は大学や専門学校がただの「就職予備校」に成り下がってる

本質を学ばせ、真に社会で活躍できる人材を育てようとする姿勢を他の学校も見習うべき

素晴らしい!

日本建築専門学校

:このような木造建築に特化した学校があることを今まで知りませんでした。日本の伝統建築である木造建築が廃れて行くことに非常に不安を感じていましたが、このような学校が日本全国に開校してくれることを心から願います。

そうすることで、木材が現在よりも流通し、脱二酸化炭素に取り組んでいくことで、日本も世界から注目され再度日本が世界に誇れる国になるのではないでしょうか。そうなってくれることを心から願っています。