崩壊した「職人の徒弟制度」を担う

――昔は、大工の棟梁になるためにはどうしていたのでしょう?

長谷川 昔から大工を志す人は、若いうちから棟梁に弟子入りして、寝食をともにしながら仕事に従事し、技を研鑽し、最終的に独立していました。これは大工技術だけではなく、日本の徒弟制度全般に言えることです。

ただ、今の日本ではこの徒弟制度は機能していません。

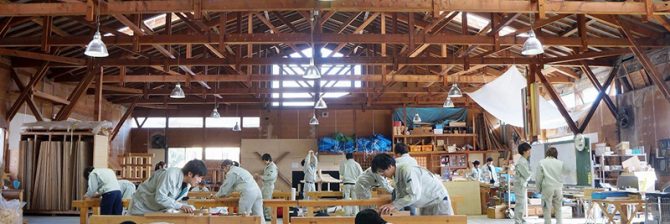

そこで、日本建築専門学校は、棟梁の技を学校教育に置き換えて学ぶシステムをつくり、日本の伝統建築技術者の育成を目指しました。

今では、一級建築士の資格を持った棟梁として活躍している人材も輩出しています。

座学での授業

――最近の学生の気質はいかがですか?

長谷川 私も20年間、日本建築専門学校にいますが、最近の学生の気質を一言で表現するならば「真面目」です。

もともと目的意識も高く、「木に触れたい」という強い意志を持っている学生が多いです。

将来なりたい職業も、「宮大工になりたい」あるいは「伝統建築の大改修ができる技術者になりたい」と、最初から木造建築の世界で生きていく意識の高い学生がとても多いです。

逆にそういう意識がないと、日本建築専門学校での全寮制の学生生活は続かないでしょう。

4年間の寮生活で建築技術や道具の使い方を伝承

――今となっては全寮制は珍しい?

長谷川 日本の伝統建築は棟梁から弟子に、徒弟制度によって受け継がれてきました。日本建築専門学校では、放課後の寮で、上級生から下級生へと技術や道具の使い方が伝承されています。下級生は自分が上級生になったとき、自然と下級生に教えていくんです。

素晴らしい相互扶助の精神だと思います。「知っていること」と「教えること」は別です。教えることで自分の技術にも磨きがかかります。

「教えること」はコミュニケーション能力が重要で、相手によって教え方も異なります。この下級生はこう説明すると理解してくれるが、別の下級生はこっちの説明の方が理解は早いとか、教え方も一様ではありません。工夫が必要になります。

寮で4年間生活することによって、礼節だけではなく、コミュニケーション能力も長けてきます。

逆に、上級生は下級生に教えている最中に自分の技術が間違っていることに気が付くときもあります。上級生もその事実から学び、技術力を鍛えられていくんです。私自身も、学生から教えられることや新しい発見が多いです。

——寮生活の利点は何でしょう?

長谷川 現場で職長が職人に指示するようなスタイルが寮生活の中で実践されています。そのため、社会人になって現場に入場した時、すっと現場に入り込めるようになっています。模擬的に学生時代のうちから体験していますから。

建築に限ったことではないが、今は大学や専門学校がただの「就職予備校」に成り下がってる

本質を学ばせ、真に社会で活躍できる人材を育てようとする姿勢を他の学校も見習うべき

素晴らしい!

日本建築専門学校

:このような木造建築に特化した学校があることを今まで知りませんでした。日本の伝統建築である木造建築が廃れて行くことに非常に不安を感じていましたが、このような学校が日本全国に開校してくれることを心から願います。

そうすることで、木材が現在よりも流通し、脱二酸化炭素に取り組んでいくことで、日本も世界から注目され再度日本が世界に誇れる国になるのではないでしょうか。そうなってくれることを心から願っています。