過去最高を記録した建設業界のM&A

――建設業界のM&Aの状況はどうなっていますか?

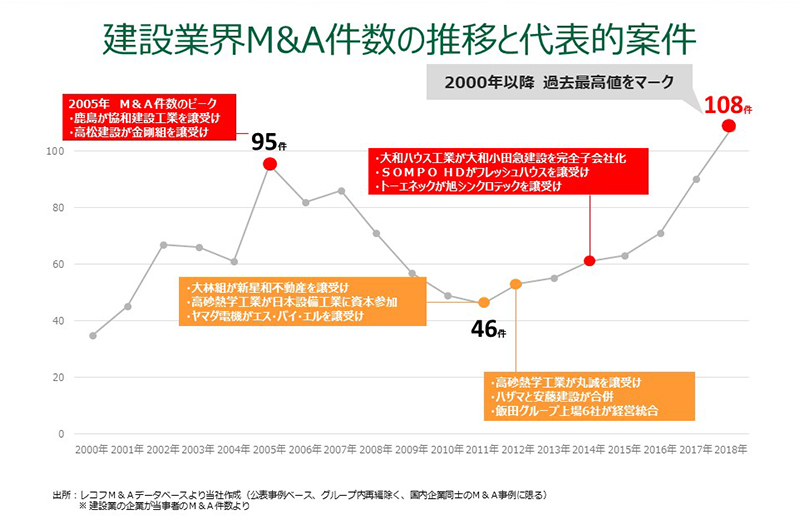

西田賢史 建設業界でのM&Aは2005年に大きく動きました。鹿島建設が協和建設工業を、高松建設が日本で最も歴史のある建設会社である金剛組をそれぞれ譲り受けるという大きなトピックスがありました。この2005年の成約件数は年間95件です。

ところが、2008年から建設業界のM&Aの成約件数は減少し、2011年には46件まで減りました。

この時期は、東日本大震災や笹子トンネル事故など、社会インフラに関わる自然災害や事故も相次いで起こっていますが、建設業を含め、日本全体の経済環境が芳しくなかったんです。

その後、2012年の政権交代に伴う財政出動により、景気も向上してきました。2012年は高砂熱学工業が丸誠を譲り受け、ハザマと安藤建設が合併し、住宅の飯田グループは上場企業6社が経営統合を果たしています。

建設業界のM&Aの風向きも変化し、件数も2018年には108件となり、2000年以降最高の成約件数になりました。

建設業界のM&Aが過去最高を記録 / 日本M&Aセンター

――ほかの業界と比べてもM&Aは多い?

西田 建設業界は、件数・伸び率いずれもトップクラスです。もちろん、建設業界は企業数が多いので、比例してM&Aの数も多いということはありますが。

弊社への相談件数は全体で3,000件ほどで、うち1割ほどが建設業です。

――建設業界でM&Aを加速させている最大の要因は?

西田 事業承継の一つの手法として認知されてきているからです。

帝国データバンクの『全国「後継者不在企業」動向調査(2018年)』によると、2o18年における日本企業の後継者不在率は、全国平均で66.4%です。なかでも建設業は、71.4%で2017年から0.2 ポイント上昇しています。

後継者を見つけられないために「休廃業、解散」を選択する事業主がいる一方、M&Aにより企業の存続と発展を可能にした事業主もいます。

――人材不足の面が大きい?

西田 住宅業界なら人口減少や少子高齢化で顧客の争奪戦で、建設業界なら人材の獲得競争で、M&Aの環境が整ってきたことは大きいですね。

さらに、私は建設業界でM&Aが進展している理由に、次の4点を挙げています。

- 中堅企業が守りから攻めに方針転換

(顧客獲得、地域展開、新事業基盤の獲得) - 異業種・隣接業種からの参入が激増

(住居者・不動産オーナーという共通の営業先を狙い、各社がしのぎを削っている) - 地域内の合従連衡の進行

(縮小する市場の中で、地域内での勝ち組連合を目指す取り組みが増加) - 業界環境の激変によりM&Aが加速度的に進行

(日本の世帯数は19年がピークと予測。縮小する市場を見据え、各社でM&Aで生き残りを図る。空前絶後の金融緩和で、不動産業界は過去最大級の資金流入)

やはり、何かしらの環境変化がないと会社を譲渡する考えには至りません。先行きに不安を抱いているトップは多いです。

会社の代表も社員も高齢化していくなかで、もう自社だけでは大きな成長はできませんから。そこで先手を打ってM&Aを決断し、成長戦略に乗せる建設会社が増えてきています。

苦悩するローカルゼネコンのトップたち

――未上場のローカルゼネコンの動向は?

西田 ローカルゼネコンは、競争ではなく協調で生き残ることが一つのカギです。合従連衡で存在感を強めるゼネコンも多いですね。

例えば、新潟県のトップローカルゼネコンである加賀田組は、県内の中堅ゼネコンである小川組をM&Aし、グループとして県内の異なるランクの工事を受注し、余剰施工能力を関東の工事に活用するという戦略を描いています。

この合従連衡は県内に限らず、県外同盟もあり得ます。青森県の建設資材商社の代表会社である吉田産業は、東北地方で唯一未進出だった山形県の我妻建材工業をM&Aし、東北のプラットホーム企業として成長を加速しています。

――地方でもM&Aの例は多い?

西田 売上高20~50億円の規模感の建設会社は相応に人も抱えていますし、固定費も掛かります。

私たちは、この規模の企業を”ミッドキャップ”と呼んでいますが、この規模の企業が成長戦略を描かず、”何もしない”という選択をすると、景気の悪化によって失速する可能性が高い。

しかも、ミッドキャップは上場するのか、それともM&Aで譲渡企業になるのか譲受企業になるのか、打つ手も様々です。「何かしないといけない」という危機感を一番抱いているのが、ミッドキャップのローカルゼネコンでしょう。

最近でも、戸田建設が福島県の名門ゼネコン・佐藤工業を子会社化しましたが、地方の建設業界でも今後、M&Aは増えるでしょうね。

――大手ゼネコンもM&Aチームを設置して、ローカルゼネコンの買収に積極的に動いている?

西田 大手ゼネコンからも「会社を買いたいから紹介して欲しい」や「どの企業とM&Aを行えば、成長できるか」という相談を受けますね。

ただ、先ほどお話した戸田建設が佐藤工業を買収するようなケースはめったにありません。売上100億円規模のゼネコンを買収したいという要望があっても、ただ待っていてはそんな案件は出てきませんから。

そこで、私たちは大手ゼネコンの要望に沿った企業を能動的に探し、「この会社のグループに入りませんか?」とアプローチする、「プロアクティブサーチ」という手法も取っています。

――建設業界の再編は、静かに進行しているようなイメージですね。

西田 戸田建設と佐藤工業のような案件が何件も決まっていれば紙面も賑わうと思うのですが、隣接業界とのM&Aは話題になりにくいですね。

それに、譲渡企業は”会社を売った”ということを外に知られたくない場合が多いんです。理由は、M&Aというとまだ色々な誤解もあり、直接説明をしないと得意先をはじめとする関係者に不安を与えてしまうためです。

これが未上場企業同士のM&Aの多くが公表されない理由の一つですね。