学生が”就職先の最適解”を見つけられなくなっている

――若者の建設離れが指摘されていますが。

岡村正典 奥村組では採用活動ですごく苦労しています。これは奥村組だけでなく、建設業界全体が苦労していると思います。大学の先生方のご協力を得て、建設業界をPRする機会をいただいたりしているのですが、「転勤が多い」とか「残業が多い」というイメージが先行して、「建設業で働きたくない」という若者が増えているという現実があります。

どうやったら建設業の魅力、働きがいを伝えられるかに重点を置き、インターンシップなどに力を入れているところですが、若者の建設業離れをどう食い止めるかは大きな課題になっています。

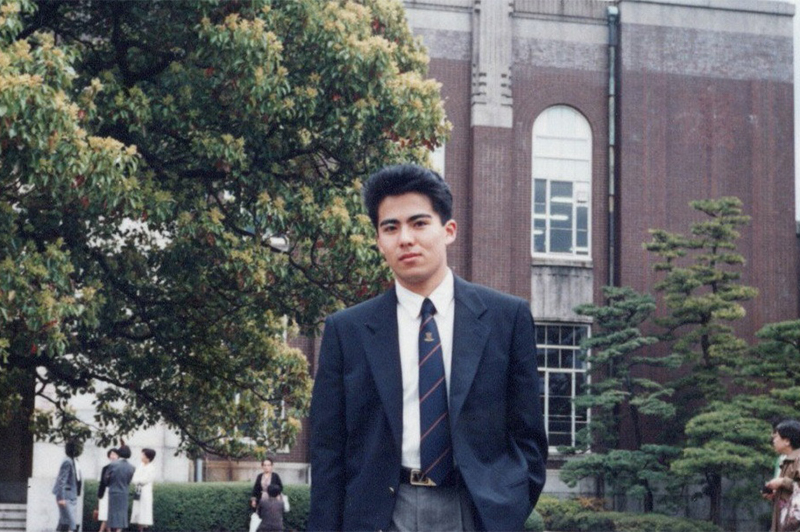

大学入学式に出席した岡村氏

見坂茂範 国交省も一緒です。ただ、最近は「防災をやりたい」という若者が増えている印象があります。われわれとしては、まず大学の先生に国交省の仕事を理解してもらわなければいけないと考えています。先生から学生にしっかり伝えていただきたいと考えています。

国交省に入ったらどんな仕事をするのか、どういうやりがいがあるのかなどについて、東京大学や京都大学の土木の先生にしっかり理解していただく、ということをここ5年ぐらい取り組んでいます。その成果はある程度出てきていますけどね。

藤井聡 一時期、東京大学の学生が極端に減ったよね?

見坂茂範 そう。われわれが学生のころは、大学の先生が「お前は国家公務員になれ」としっかり指導していたけど、最近は先生は口を出さなくなっています。学生は自分で情報を取りに行くしかないので、いろいろ大変だと聞いています。

耐震工学研究室在籍中の見坂氏(右から二人目)

岡村正典 学生はインターネットで情報を取るしかない。そしてその情報がすべてだと考えがちだけど、「本当に知りたい情報はネットだけでは得られない」という現実があります。

藤井聡 二人の話を聞いて、大学の人間としては忸怩たる思いがします。基本的に20歳前後の若者は、世の中のことは何も見れていません。一方で、何十年と建設業界を見てきた土木の先生は、「コイツはこの会社ならうまいこといくんちゃうか」などということが見えている。

大学が学生の自由を認めることによって、かえって学生が、土木計画学で言うところの「ローカルミニマム」、つまり「局所最適解」という狭い視野しか持っていない者が、ホントはベストでも何でもないものを「ベストだ」と思い込んでしまう状況に陥って、就職先の本当の最適解が見つけられなくなっているのかもしれません。

ただ、大学の教員が学生の就職先に口を出すと、コンプライアンス上問題になってしまいます。あくまで情報を提供するだけです。われわれのころは「お前、ココ行け」が普通でしたけどね(笑)。実際のところ、先生はうまいこと調整していて、いろいろなところにコンスタントに学生が入っていました。

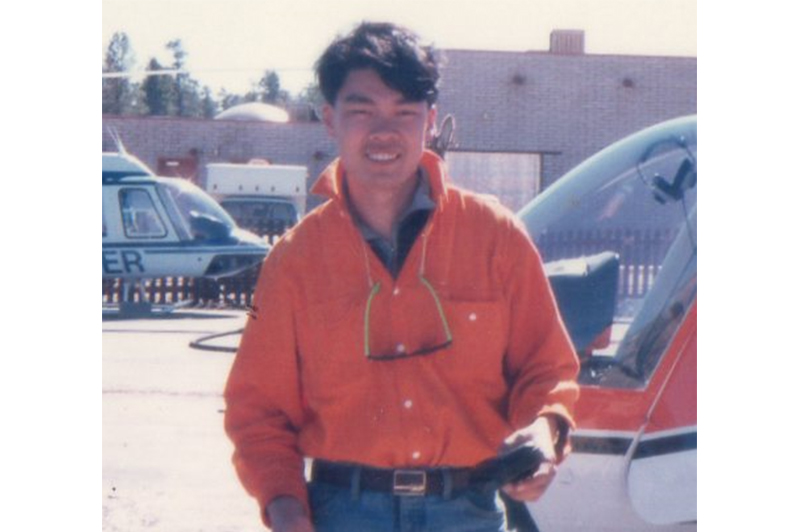

藤井氏が20歳のころの写真。旅先の空港にて。

見坂茂範 人脈もつながっていくしね。

藤井聡 そうそう。ところが今は特定の会社に集中しています。とくに「某鉄道会社」は強過ぎ。発注力なくて、ゼネコンに迷惑かけているくせに。

一同 (笑)。

民主党の「土木ディスり」が若者を萎えさせた

――建設業界のイメージも影響しているのでしょうか?

見坂茂範 一時期、土木学科を出て、建設業界にする学生がガクッとと減っちゃったんです。この状態が続くと、建設業界はお先真っ暗で、メディアからバッシングされるだけの面白くない業界に成り下がってしまいます。

藤井聡 民主党政権期の「土木ディスり」が若者の気持ちを萎えさせたよね。意外とアレが響いているのかもしれないね。

某自治体なんかヒドいよね。われわれのころは山ほど就職していたけど、今はゼロ。この自治体の都市計画力は壊滅的ダメージを受けている。そうなれば結局、その自治体の住民が巨大な不利益を被ることになってるわけだけど、誰もそんなこと、気にもしない。

――比較的規模の小さな自治体の技術力低下を懸念する声もあります。

見坂茂範 それは都道府県が技術支援するしかないと思います。町村レベルの自治体が定期的に土木技術者を採用するのはムリなので。時代の流れとして、やむを得ないと思っています。

藤井聡 日本の公務員の国民1,000人当たりの人数が、先進諸外国と比べて圧倒的に少ないのも原因だと思います。公務員の数を少なくとも先進諸外国並みに引き上げて、その一部を自治体に土木技術者として配置する必要があると思います。

誰もコメントしていないのであえて言う。公共事業は財政が健全な時は肯定されますが、財政が厳しくなると否定されます。東日本大震災で私の設備会社は倒産しました。人は災害リスク音痴になっています。私がそうです。そこから、施工管理技士になり思うことは、日本はトラック物流システムの国であることと大量消費大量生産で国力を維持してきました。しかしながら維持・メンテナンスは世界的見てもダメな国です。これから、世界で様々な災害が起こります。日本は対応遅れると思います。

社会インフラを整備しない国は亡びる。

当たり前のことですよね。

自分で自分の首を絞める事をやりながら、社会が成熟する筈がない。

そのうち思い知りますよ。

身動きとれなくなって、狭い地域でしか動けない何百年か前の頃に戻った時にね

安かろうよかろうなんて近代化した昨今ありえない。

公共工事で利益を出してはいけない意味もわからない。

予定価格があり入札する以上は市場単価を超えていないのに高落札率=談合、だからすべて悪だの考えもよくわからない。

そもそもありえない程安い(市場単価)で請けている。

いいかげん国民はマスコミに騙されていることに気づくべき。

僕自身は土木に関して全く素人な理工系学生ですが、読んでいて心当たりのある話が多いと思いました。

緊縮財政は本当に酷いようですね。

そもそもインフラに金かけ過ぎ。

地震国なので高い技術力を持って整備は良いが仕様が厳しいし高品質を求める割には耐用年数が短い、メンテナンス方法や費用を全く考慮してない計画ばかり。

諸外国の様にもっと簡易にしてコスト下げてメンテした方が効率的ではないですか?

1国民として傍から見ていると作る事で満足してしまって次世代への引継ぎは考えて無いとしか思えないです。